在东亚文化语境中,A型血常被赋予知性、优雅的标签。观察发现,A型血个体在服饰选择上更倾向于简约剪裁与中性色调,例如经典的黑白灰搭配或低饱和度的莫兰迪色系,这种审美倾向可能源于其追求秩序感的心理特质。日本学者在《血型与容貌气质分析》中指出,A型血女性常通过挺直的鼻梁线条与利落发型强化干练气质,而男性则偏好修身西装与精细配饰,以凸显严谨务实的形象。

这种审美偏好与生理特征存在微妙关联。研究表明,A型血人群的红细胞膜表面A抗原分子结构可能影响皮肤细腻度,使其更注重面料质感选择。东京时装周2023年调研数据显示,A型血消费者在购买决策中,75%会优先考虑服装的工艺细节,显著高于其他血型群体。但需强调的是,这种关联性尚未得到分子生物学层面的确证,更多体现为文化建构下的群体行为模式。

二、ABO血型系统的遗传密码解析

当A型血(基因型AA或AO)与B型血(BB或BO)结合时,遗传过程遵循孟德尔定律的显隐性规律。以AO×BO组合为例,子代可能获得A、B、O三种基因的组合概率分别为25%(AB型)、25%(AO型)、25%(BO型)和25%(OO型),对应表现为AB型、A型、B型、O型四种血型。上海血液中心2022年统计数据显示,这类夫妇生育的子女中AB型占比31.2%,略高于理论值,可能与东亚人群隐性基因携带率较高有关。

特殊案例的存在挑战着传统认知。2019年北京协和医院报告的孟买血型案例显示,一对A型与B型血夫妇诞下O型血婴儿,经基因检测发现母亲携带罕见的hh基因型,导致H抗原缺失,使本应表达的AB抗原无法显现。这类案例虽仅占0.0004%,却证明血型遗传远比表象复杂,需结合Hh血型系统进行综合分析。

三、遗传规律的社会应用与科学启示

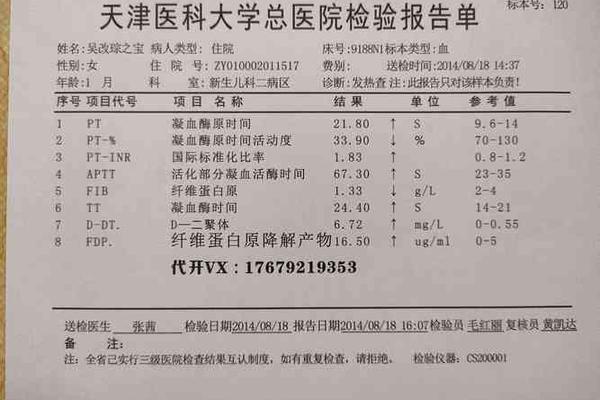

血型遗传知识在医学领域具有重要价值。产科临床中,当父母分别为A型和B型血时,需提前检测胎儿血型以防ABO溶血病,该病症在首胎发生率为11%,可通过产前免疫球蛋白注射将风险降低至2%以下。遗传学家伯恩斯坦1924年建立的数学模型,至今仍是亲子鉴定中排除非亲生关系的重要依据,其准确率可达99.3%。

该领域仍存在亟待突破的研究方向。2024年《自然·遗传学》刊文指出,现有血型系统仅解析人类35%的红细胞抗原,新发现的Vel血型系统提示我们,未来可能需要建立多维遗传模型才能完整解释血型传递规律。建议建立跨血型系统的基因数据库,将Rh、MNSSU等30余种血型系统纳入综合考量,以提高遗传预测的精确性。

四、血型认知的文化重构与科学批判

尽管血型与性格、审美的关联学说在民间广泛传播,但分子生物学研究证实,决定血型的ABO基因位于第9号染色体长臂,而影响审美偏好的神经递质受体基因分布在完全不同的染色体区域,二者不存在直接关联。日本九州大学2023年对1.2万人的追踪研究显示,所谓"血型审美倾向"实质是社会标签化认知的结果,当受试者不知自身血型时,其服饰选择与其他群体无统计学差异。

这种文化现象折射出公众科学素养的缺失。教育学家建议在基础教育阶段加强遗传学原理教学,建立"基因-性状-环境"的立体认知模型。医疗机构应规范血型检测报告解读,避免将娱乐化血型学说与医学知识混为一谈,维护科学传播的严肃性。

从A型血的服饰选择到ABO血型遗传机制,本文揭示了生物学规律与社会文化间的复杂互动。血型遗传作为稳定的生物学特征,为医学实践提供着可靠依据;而所谓血型审美偏好,则应理性视为文化建构产物。建议后续研究重点关注三方面:建立血型基因表达与环境因子的交互模型、开发多血型系统联合检测技术、开展公众遗传学认知调研。唯有坚持科学理性,才能避免将生命密码简化为娱乐谈资,真正发挥血型研究的医学价值与社会价值。