2017年,南京一位准妈妈的产检报告揭开了一个医学奇迹——她的血液中存在ABO基因新突变,由此诞生的A3亚型血型成为全球首例。这个发现不仅被国际基因库收录,更引发了医学界对稀有血型群体生存困境的深度思考。八年过去,这位女性如何在与“孤本”血型的共处中突破生命桎梏?她的存在又为人类血型系统研究带来哪些启示?

一、基因密码改写:A3亚型的医学价值

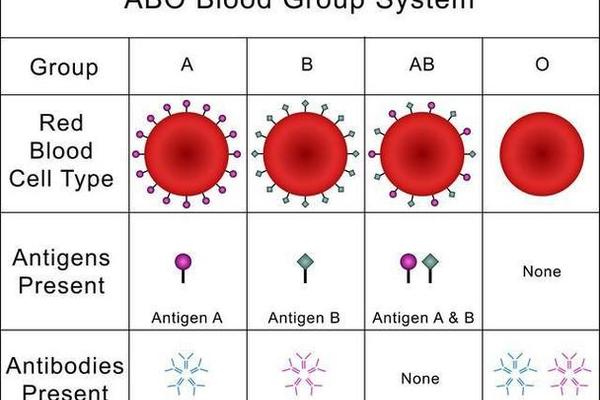

A3亚型的发现源于一次常规产检中的异常数据。江苏省血液中心通过血清学检测和基因测序技术,确认其ABO基因第7外显子发生c.467C>T突变,导致编码的糖基转移酶活性降低,最终形成A抗原弱表达的混合视野现象。这种突变不同于已知的A1、A2亚型,其基因序列的独特性使A3亚型成为ABO血型系统的新成员。

该案例的突破性在于揭示了血型基因的进化多样性。根据国际输血协会数据,目前全球已发现342种血型抗原,而A3亚型的出现再次印证了人类基因库的丰富性。南京医科大学团队指出,此类突变可能源于环境压力或遗传漂变,福岛核事故后日本发现的新血型变异也为这一假说提供了佐证。这些发现推动着血型检测技术从传统的血清学向分子诊断跨越,为精准输血奠定基础。

二、生命禁区突围:输血与生育的双重挑战

作为全球唯一已知的A3亚型携带者,这位女性面临着独特的生存困境。常规输血原则要求ABO血型完全匹配,而她的血液中A抗原的弱表达使得普通A型血可能引发溶血反应。江苏省血液中心为其建立了自体血储备体系,通过定期采集、冷冻保存确保应急用血安全,这种“自体血银行”模式已成为稀有血型管理的范本。

生育风险则更为严峻。孕期血容量增加可能加剧贫血,分娩时的出血危机如同悬顶之剑。更棘手的是,若胎儿遗传了父系血型抗原,母体可能产生抗体引发新生儿溶血病。研究显示,Rh阴性母亲二胎溶血风险达70%,而A3亚型的抗体特殊性使得风险预测更为复杂。所幸通过产前基因诊断与抗体监测,这位母亲最终平安分娩,但二胎计划的医学评估至今仍在谨慎进行中。

三、社会网络重构:从孤立到共生的转变

个体罕见性催生了系统性变革。我国自2009年起建立稀有血型筛查网络,截至2024年已收录87种稀有血型,A3亚型的发现直接推动了检测试剂盒的迭代升级。南京案例促使医院将分子血型鉴定纳入高危孕产妇必检项目,佛山某医院近期正是凭借基因检测技术,成功识别出另一例A3亚型老年患者。

国际协作网络也在同步扩展。英国国际稀有血型库通过DNA数据库实现全球配对,日本建立的Junior血型联盟已挽救300余例输血案例。社交媒体上,稀有血型群体自发形成互助社群,通过定期献血建立“血液存折”。正如一位网友所述:“我们不是医学异类,而是彼此的生命备份”。

四、未来曙光初现:科技重塑生命可能

基因编辑技术为改写血型密码带来希望。CRISPR-Cas9技术已在实验室成功将B型血细胞转为O型,这种通用血型改造策略或可解A3亚型之困。更前沿的3D生物打印技术,正在尝试用干细胞培育个性化红细胞,2024年我国已实现O型人造血的动物实验。

政策层面也在孕育变革。欧盟最新《血液安全指令》要求成员国建立稀有血型动态监测系统,我国《稀有血型防治白皮书》则将基因筛查纳入公共卫生规划。这些举措推动着血型医学从被动救治转向主动预防。

生命科学的启示录

A3亚型女性的生存史诗,既是人类基因多样性的微观镜像,也是医学的试金石。她的存在证明:每个罕见血型个体都是解码生命奥秘的钥匙,其价值远超医学统计数字。未来研究需在三个方面突破:建立跨國血型基因数据库、加速人工血液临床转化、完善罕见血型社会保障体系。当科技之光穿透血液的迷雾,人类终将实现从“血型囚徒”到“生命主宰”的跨越。正如江苏省血液中心陈青研究员所言:“每个独特血型的发现,都在重写我们对生命的认知边界”。