血型作为人类遗传的重要特征之一,不仅与健康息息相关,也常成为社会讨论的焦点。对于A型血的母亲而言,孩子的血型可能受基因组合的影响呈现多样性;而关于“女性最佳血型”的讨论,则往往融合了医学、心理学甚至文化层面的复杂观点。本文将从遗传规律、母婴健康风险、社会认知等角度,系统探讨这一主题,并结合科学研究与社会现象展开分析。

一、A型血母亲的遗传规律

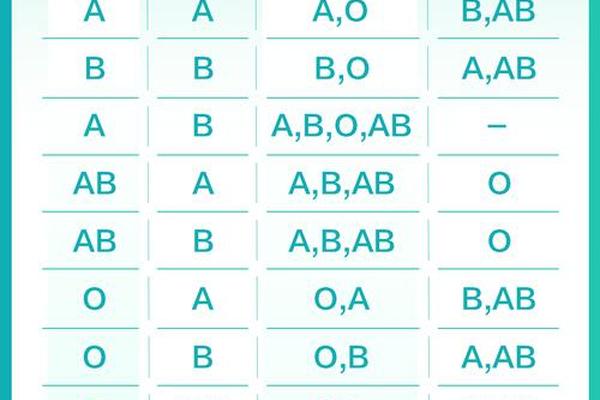

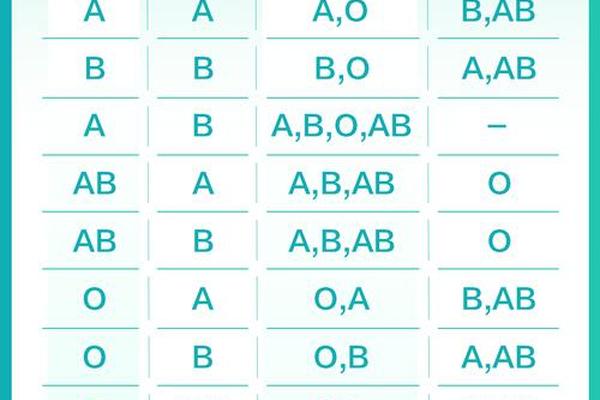

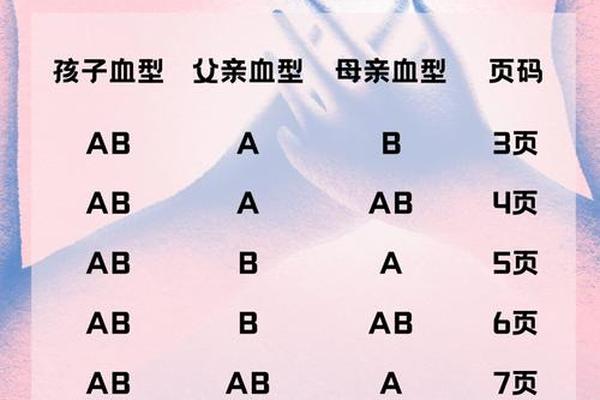

A型血母亲的子女血型取决于配偶的血型组合。根据ABO血型系统的遗传规则,A型血个体的基因型可能是AA或AO,而配偶的血型基因型将直接影响下一代的可能性。例如,若配偶为A型血(基因型AA或AO),孩子可能为A型(概率75%)或O型(概率25%);若配偶为B型血(基因型BB或BO),则孩子可能为A、B、AB或O型,四种血型的概率均为25%。这种多样性源于显性基因A和B与隐性基因O的组合规律。

进一步分析,若配偶为AB型血(基因型AB),孩子将可能继承A或B基因,表现为A型(50%)、B型(25%)或AB型(25%),而O型则完全不可能;若配偶为O型血(基因型OO),孩子则只能是A型(50%)或O型(50%)。这些规律不仅解释了血型遗传的复杂性,也为亲子关系鉴定提供了科学依据。

二、母婴健康风险的关联性

血型对母婴健康的影响主要体现在溶血性疾病的风险上。当母亲与胎儿血型不兼容时,母体可能产生抗体攻击胎儿红细胞。例如,若母亲为O型血,父亲为A型血,胎儿为A型时,母体的抗A抗体会通过胎盘引发ABO溶血症。A型血母亲若配偶为B型或AB型,虽然胎儿可能携带B抗原,但由于A型血母亲自身的免疫系统特性,溶血症风险相对较低。

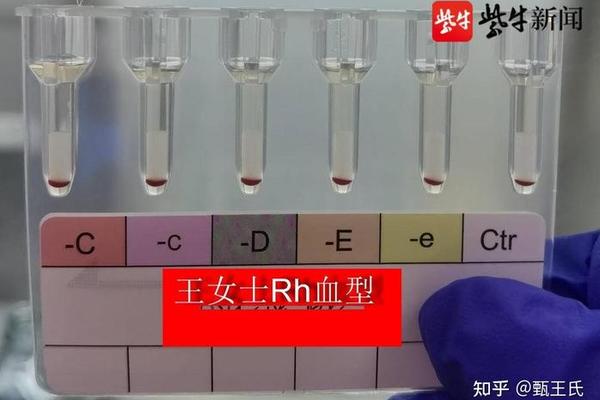

值得注意的是,Rh血型系统的兼容性同样关键。若母亲为Rh阴性(如A型Rh-),而胎儿为Rh阳性,可能导致严重的Rh溶血症,需通过产前抗体筛查和免疫干预降低风险。孕期血型检测与动态监测是保障母婴健康的重要环节。

三、社会认知中的“最佳血型”迷思

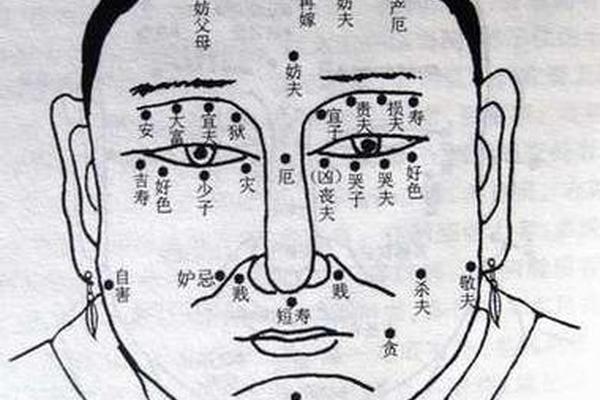

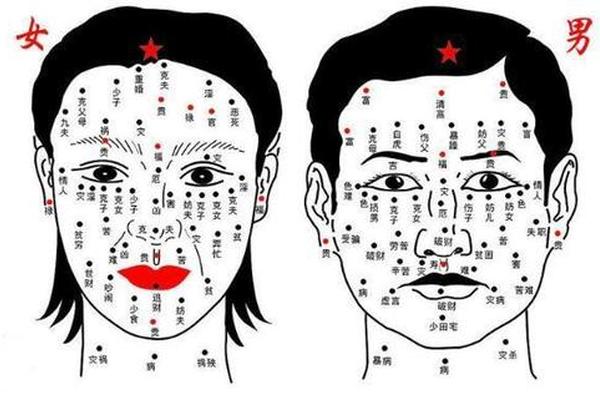

社会文化中常将血型与性格、婚配甚至命运关联,形成“最佳血型”的刻板印象。例如,部分观点认为A型血女性性格细腻、责任感强,适合与AB型或O型男性结合,以形成互补。这类结论缺乏科学依据。研究显示,血型与性格的关联性更多受后天环境和个人经历影响,而非基因决定。

关于“女性最佳血型”的讨论常伴随商业营销。例如,某些婚恋指南宣称AB型女性“善解人意”,或O型女性“乐观豁达”,但这些标签本质上是简化了人性的复杂性。医学界普遍认为,血型本身并无优劣之分,其价值应基于健康管理而非社会评价。

四、科学视角下的血型价值

从医学角度看,血型的重要性主要体现在输血安全、疾病易感性和治疗个性化等方面。例如,A型血人群被研究发现与胃癌风险轻度相关,而O型血则对疟疾的抵抗力较强。基因检测技术的进步使得血型鉴定不仅限于抗原抗体反应,还可通过DNA分析精准预测遗传规律。

在生育规划中,血型知识的应用尤为关键。通过遗传咨询,夫妻可提前了解子女血型可能性及潜在健康风险,从而制定科学的孕期管理策略。例如,A型血母亲若配偶为Rh阳性,需特别关注胎儿Rh血型,以预防新生儿溶血症。

血型遗传的复杂性与母婴健康的关联性揭示了科学管理的重要性,而社会文化中“最佳血型”的迷思则需理性看待。A型血母亲的子女血型由基因组合决定,其多样性反映了生命科学的精确与奥妙;所谓“女性最佳血型”的论断,本质上是对个体差异的忽视。未来研究应进一步探索血型与疾病、性格的多维度关联,同时加强公众科普,以消除非科学观念的影响。

建议准父母在孕前进行血型及基因检测,结合专业咨询制定生育计划;社会层面则需推动血型知识的科学传播,避免将血型标签化。唯有如此,才能让血型这一生物学特征回归其本质价值——作为健康管理的工具,而非评判个体的标尺。