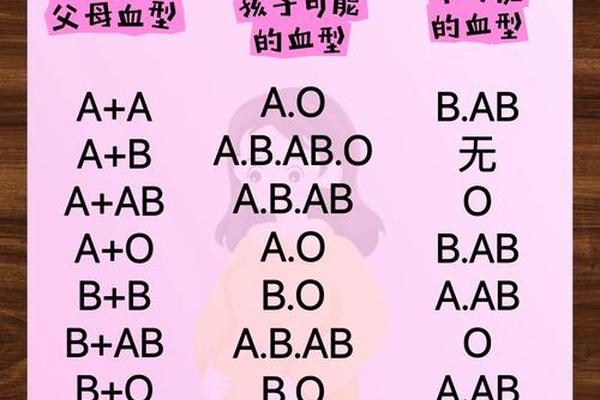

血型作为人类生物学特征的重要标识,其遗传规律遵循经典的孟德尔遗传法则。ABO血型系统由红细胞表面抗原决定,父母通过基因传递将血型特征赋予后代。A型血个体的基因型可能是AA(纯合子)或AO(杂合子),而O型血基因型为OO(隐性纯合)。当A型(AO或AA)与O型(OO)结合时,子代可能的血型需从父母各继承一个等位基因。

从显隐性关系看,A基因是显性,O基因是隐性。若A型父母携带AA基因型,则所有子代只能继承A基因,表现为A型血;若A型父母为AO基因型,子代有50%概率继承A基因(AO型,表现为A型),50%概率继承O基因(OO型,表现为O型)。常规情况下,A型与O型父母的后代血型只能是A型或O型。

这一规律在临床实践中具有重要指导意义。例如,若父母血型组合为A+O,新生儿血型若为B或AB型,则需警惕非生物学亲缘关系的可能性,或考虑罕见的遗传变异。

二、特殊遗传现象的挑战与解释

尽管多数情况下血型遗传遵循经典规律,但某些特殊案例颠覆了传统认知。例如,孟买血型(伪O型)个体因缺乏H抗原前体,即便携带A或B基因也无法表达相应抗原,导致血型检测显示为O型。若此类个体与A型结合,子代可能意外出现B型血。

另一罕见情况是顺式AB型(Cis-AB),即A和B基因位于同一条染色体上。若父母一方为顺式AB型,另一方为O型,子代可能继承AB基因组合,表现为AB型血。我国顺式AB型的发生率约为五十万分之一,虽罕见但需在亲子鉴定中排除误判。

这些特殊现象提示:血型遗传的复杂性远超表象。基因突变、嵌合体现象(如移植后血型改变)以及抗原表达的分子机制异常,均可能导致血型遗传规律“失效”。单凭血型推断亲缘关系存在局限性,需结合DNA检测等更精准的手段。

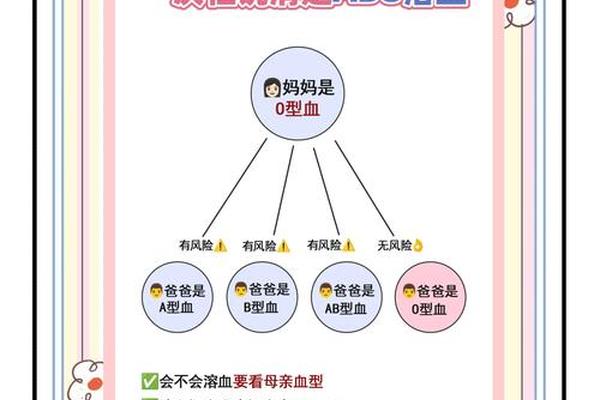

三、ABO血型不合的医学意义与应对

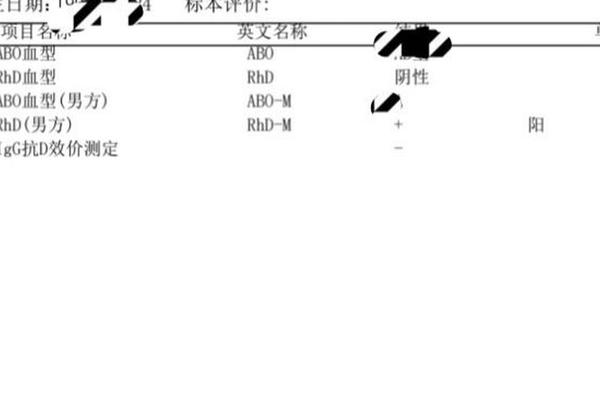

当A型与O型父母生育时,若胎儿遗传父方A型血,可能引发母体免疫系统产生抗A抗体。这类ABO血型不合可能导致新生儿溶血病,表现为黄疸、贫血等症状。统计显示,约20%的O型血孕妇会因胎儿A/B型血发生抗体效价升高,其中仅5%-10%出现临床症状。

临床管理中,建议O型血孕妇在孕16周起定期监测抗体效价。若效价≥1:64,需通过中药干预(如茵陈蒿汤)或静脉注射免疫球蛋白抑制抗体活性。值得注意的是,ABO溶血症状通常较轻,多数患儿通过蓝光照射即可康复,与Rh溶血相比预后较好。

血型遗传规律对输血医学具有双重意义。一方面,O型作为“万能供血者”可为A型个体提供应急输血;O型血中的抗A抗体可能引发受血者红细胞破坏。这种矛盾性要求临床严格遵循交叉配血原则,即使父母与子女间输血也需进行抗体筛查。

四、社会认知误区与科学传播建议

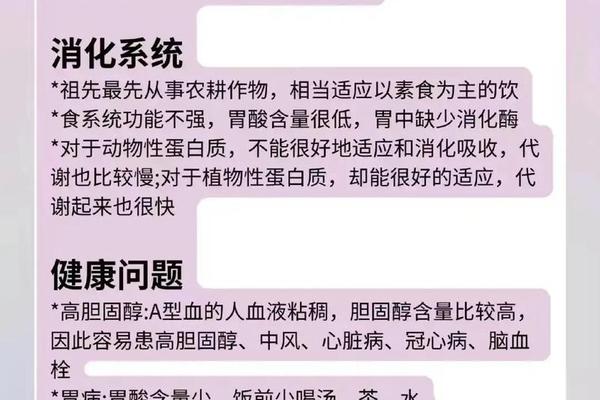

公众对血型遗传常存在三大误区:其一,认为血型决定性格或疾病易感性,实际上二者关联性缺乏大规模队列研究支持;其二,将血型作为亲子鉴定唯一标准,忽视特殊遗传现象的存在;其三,夸大O型血的医学风险,导致部分孕妇过度焦虑。

科学传播需强调三点:血型仅是遗传特征的片段表达,不能定义个体健康或命运;遇到血型遗传异常时应优先考虑检测误差或罕见遗传类型,而非直接质疑家庭关系;鼓励公众通过权威渠道(如医院基因检测)获取血型信息,避免依赖非专业机构的快速检测。

A型与O型血父母的子代血型问题,本质上是显隐性遗传规律与分子生物学机制的共同体现。常规情况下子代应为A型或O型,但孟买血型、顺式AB型等特殊遗传现象的存在,要求我们在临床和法医学中保持审慎态度。未来研究应聚焦于三方面:一是开发更精准的血型基因分型技术,减少血清学检测的误判率;二是建立中国人群罕见血型数据库,为临床输血和遗传咨询提供依据;三是探索血型抗原的分子调控机制,为人工修饰血型、解决“血液荒”提供新思路。

对于普通家庭而言,理解血型遗传的常态与例外,既能消除不必要的误解,也能在生育规划中做出更科学的决策。当血型遗传出现“异常”时,建议遵循“先复核检测,再分析变异,最后基因验证”的流程,以科学态度面对生命的复杂性。