癌症患者出现血型抗原减弱或血型暂时改变的现象,主要与疾病或治疗过程中对红细胞表面抗原表达的影响有关。以下是关于A型血抗原减弱、甚至误判为AB型的可能原因及机制分析:

一、A型血抗原减弱的机制

1. 白血病或血液系统肿瘤的影响

在急性白血病(如AML-M2)中,白血病细胞异常增生会抑制正常红系细胞的生成,导致红细胞表面ABH抗原(如A抗原)表达减弱或消失。例如,A型血患者可能因A抗原减弱,在常规检测中被误判为O型,但疾病缓解后抗原恢复,血型回归A型。

2. 放化疗或恶性肿瘤的间接作用

某些实体肿瘤(如胃癌、子宫内膜癌)可能通过分泌过多唾液黏蛋白,遮蔽红细胞表面的抗原位点,或导致贫血和红细胞生成异常,从而减弱抗原表达。放化疗可能直接损伤红细胞抗原或诱导异形抗原生成。

二、A型误判为AB型的特殊案例:类B抗原的干扰

1. 类B抗原的成因

某些革兰阴性杆菌感染或恶性肿瘤(如结肠癌)可产生类B抗原。这种抗原通过两种途径干扰血型检测:

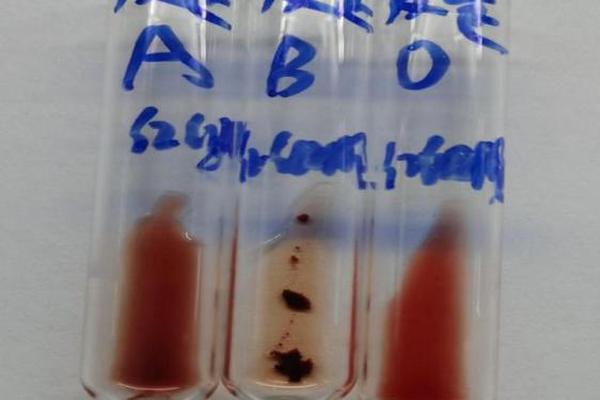

A型血患者的红细胞可能同时呈现A抗原和类B抗原,导致正定型误判为AB型,但反定型仍为A型(血清中无抗-B抗体)。

2. 鉴别与处理

三、血型改变的临床意义

1. 暂时性与可逆性

除移植导致的永久性血型改变外,癌症相关的血型变化多为暂时性表现型改变,疾病缓解或感染控制后可恢复原血型。

2. 输血安全风险

抗原减弱或类B抗原可能导致血型误判,若输错血型会引发溶血反应。需结合正反定型、吸收放散试验等综合判断,必要时重复检测或采用分子生物学方法确认。

四、案例总结

癌症患者的血型改变多为疾病或治疗导致的抗原表达异常,而非基因型变化。临床需警惕此类现象,通过多方法验证血型以确保输血安全。对于晚期癌症患者,抗原减弱或类B抗原的出现更需细致鉴别,避免误诊误治。