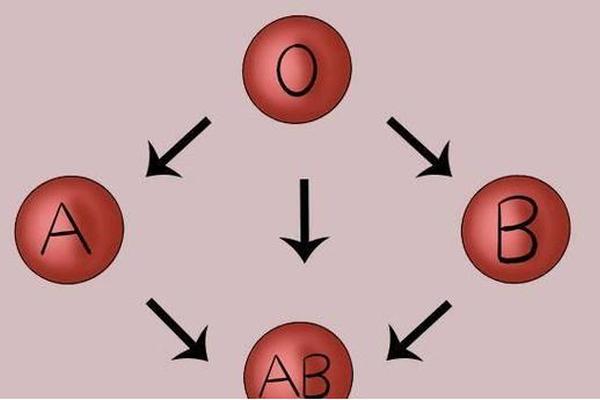

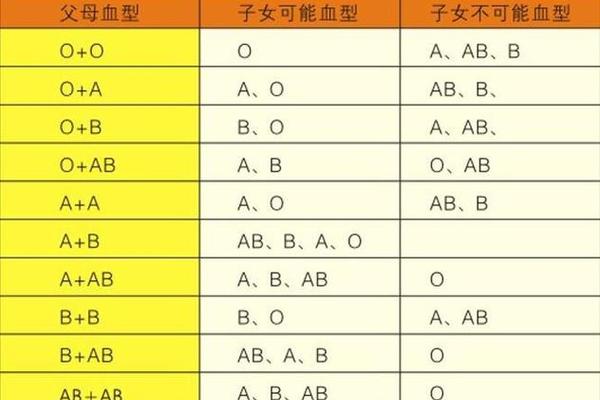

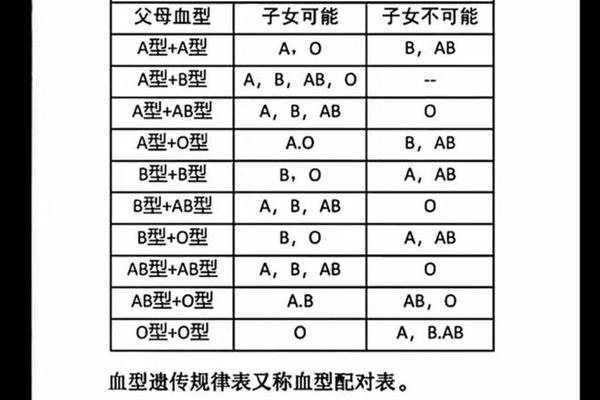

在影视作品中,O型血常被塑造成「万能血型」,似乎可以拯救所有需要输血的患者。这种认知源于O型红细胞表面缺乏A、B抗原的特性,使其在理论上具备跨血型输注的可能性。但医学实践揭示,O型血的「兼容性」存在显著限制:其血浆中的抗A、抗B抗体可能引发溶血反应,尤其在大量输血时风险倍增。例如,当O型全血输注给A型患者时,虽然红细胞因无抗原而不会触发免疫反应,但血浆中的抗A抗体会攻击受血者的A型红细胞,导致红细胞破裂。现代医学严格规定仅能在危急情况下使用O型红细胞悬液,且需提前去除血浆中的抗体。

这种限制的生物学基础在于ABO血型系统的抗原-抗体机制。A型血的红细胞携带A抗原,血浆中含抗B抗体;O型血则恰好相反,红细胞无抗原但血浆含抗A、抗B抗体。当两者接触时,抗体与抗原的结合会激活补体系统,造成红细胞溶解。研究显示,溶血反应在输入超过200ml异型血时发生率显著上升,可能引发肾衰竭甚至死亡。临床输血始终优先选择同型血液,仅在无法获取时采用O型红细胞进行有限度的应急输注。

二、熊猫血的本质与分类误区

「熊猫血」并非指代O型血,而是描述Rh血型系统中的Rh阴性类型。Rh血型独立于ABO系统存在,其核心差异在于红细胞表面是否携带D抗原。我国汉族人群中Rh阴性占比仅0.3%,因其罕见性得名「熊猫血」。值得注意的是,Rh阴性可能存在于任何ABO血型中,例如A型Rh阴性、B型Rh阴性等,这意味着「熊猫血」与O型血属于不同维度的分类体系。

公众常将稀有血型概念混淆,源于对血型系统层级的不理解。ABO与Rh是并行的两大血型分类标准,前者决定基础输血兼容性,后者则影响特殊人群(如孕妇)的医疗处置。例如,Rh阴性孕妇若怀有Rh阳性胎儿,可能因血型不合引发新生儿溶血病,此时需要抗D免疫球蛋白干预。这种复杂性表明,血型系统的认知需要突破单一维度的思维定式。

三、输血医学的实践准则与发展

现代输血医学已建立严格的操作规范。根据《临床输血技术规范》,所有异型输血必须经过交叉配血试验,确保供体红细胞与受体血清无凝集反应。以O型血输注为例,医院会通过离心分离技术制备去血浆的红细胞悬液,最大限度降低抗体浓度。即便如此,这种操作仍被视为权宜之计,数据显示异型输血引发迟发性溶血反应的概率仍达0.03%。

科技发展为血型兼容问题提供新思路。2022年剑桥大学团队利用酶处理技术,成功将捐赠肾脏的血管内皮血型标志物转化为O型,使器官可跨血型移植。丹麦学者更发现肠道菌群中的特定酶能将任意血型转化为O型,该技术若实现临床应用,或将彻底改变血液供应格局。不过这些技术尚处实验室阶段,现阶段仍需依赖无偿献血体系维持血库储备。

四、科学认知对医疗决策的影响

对血型系统的误解可能带来严重后果。社交媒体上流传的「O型万能输血」短视频,导致部分民众误认为紧急时可随意输注,却忽视抗体效价检测、输血量控制等专业要求。更有个案显示,患者因误信「熊猫血属于O型」而拒绝必要输血,延误救治时机。这些案例凸显普及血型科学知识的重要性。

医疗机构需加强公众教育,明确两个核心原则:其一,O型血并非绝对安全,其使用受严格条件限制;其二,Rh阴性作为独立血型系统,需要专门检测与管理。建议稀有血型者主动建档,参与「血液联盟」互助机制,同时鼓励自体储血技术应用,降低异体输血风险。

总结与展望

O型血的特殊地位源于其红细胞抗原缺失的特性,但血浆抗体的存在使其「万能输血者」称号名不副实。熊猫血作为Rh阴性血型的俗称,与ABO血型分类无必然关联,二者共同构成人类血液多样性的复杂图谱。未来研究应聚焦于血型转换技术的临床应用,以及建立更精准的稀有血型数据库。公众需摒弃影视作品塑造的简化认知,以科学态度理解输血医学的精密性与风险性,这既是保障个体医疗安全的需要,也是推动血液资源高效利用的关键。