血型作为人类遗传的重要标志之一,始终承载着人们对生命奥秘的好奇。当新生儿的第一声啼哭响起,父母总会忍不住推测孩子的血型会继承谁的基因,这种揣测既源于对科学规律的探寻,也隐含着对生命延续的温情期待。在ABO血型系统的框架下,每个血型组合都暗含着独特的遗传密码,而现代医学的进步更揭示了血型传递背后复杂的生物学逻辑。

一、ABO血型遗传的基本规律

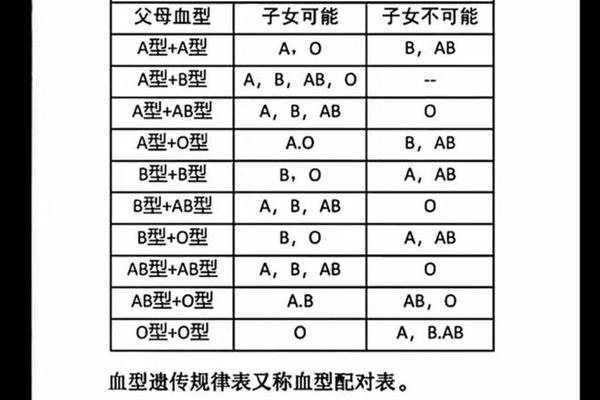

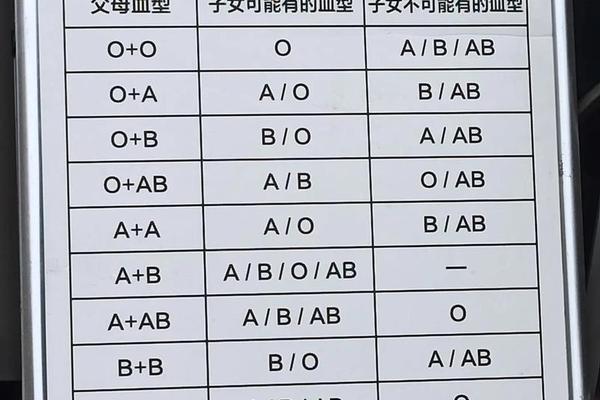

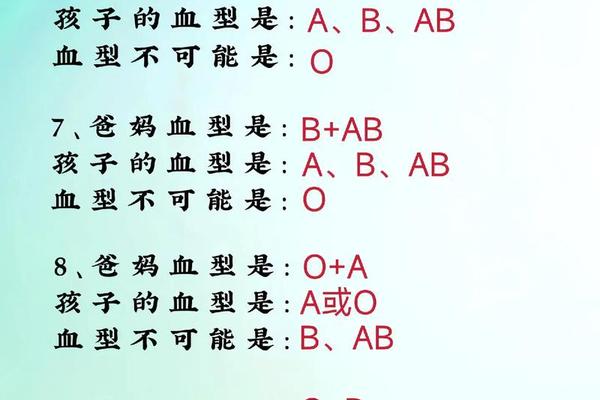

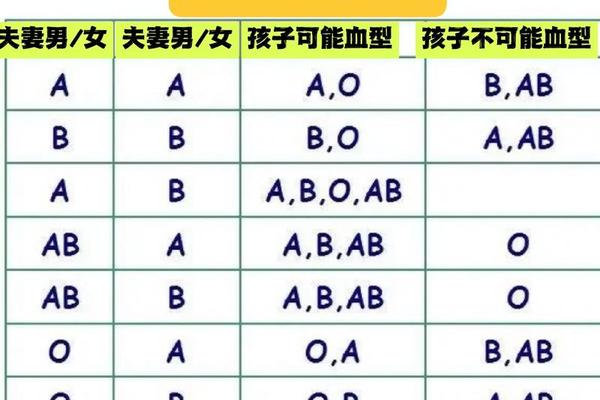

ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,由位于第9号染色体上的三个等位基因——A、B、O决定。其中A和B为显性基因,O为隐性基因。父母各自将其中一个等位基因传递给子女,形成新的基因组合。例如A型血父母可能携带AA或AO基因型,当双方均为AO型时,子女有25%概率获得OO基因型而表现为O型血。

不同血型组合的遗传可能性呈现出显著差异。根据临床统计,A型与A型父母生育O型子女的概率约为6.25%;而A型与B型父母可能诞下所有四种血型的后代,其中AB型概率约18.75%,O型概率6.25%。这些数据在亲子鉴定初期具有重要参考价值,但也存在例外情况需要考量。

二、特殊遗传现象的生物学解释

孟买血型的发现颠覆了传统认知。当个体携带hh基因型时,即便遗传了A或B基因,红细胞也无法正常表达相关抗原,导致血型检测呈现伪O型特征。曾有案例显示:A型父亲与O型母亲(实际为孟买血型)生育出AB型子女,这类罕见情况发生率不足百万分之一,但充分证明了基因表达的复杂性。

顺式AB现象则源于基因结构的特殊变异。在常规AB型血个体中,A和B基因分别位于两条染色体,而顺式AB个体在单条染色体上同时携带AB基因。这类父母与O型配偶结合时,可能诞下AB型子女,打破了常规遗传规律。中国学者研究发现,此类变异在亚洲人群中的发生率约为0.03%。

三、血型认知的误区与科学验证

民间流传的"儿子必随父"观念存在根本性错误。血型基因位于常染色体,与性别决定无关,男孩女孩的遗传概率完全均等。临床数据显示,A型父亲与B型母亲生育的男孩中,AB型占比与女孩无统计学差异。这种误解源于对性染色体功能的混淆,需要科学知识的普及来纠正。

当血型遗传出现异常时,盲目怀疑可能造成家庭危机。2021年北京某三甲医院记录显示,在120例血型不符的亲子鉴定中,最终确认生物学亲缘关系的占比达32%,其中多数为特殊遗传现象所致。现代DNA检测技术通过分析16-20个STR基因座,可将亲子关系判定准确率提升至99.99%以上。

四、社会认知与医学的平衡

血型知识的普及程度直接影响家庭关系。某社会调查显示,38%的受访者认为"血型不符等同非亲生",这种认知偏差导致每年约5%的亲子鉴定属于误判触发。医疗机构需要建立完善的遗传咨询体系,在检测报告出具时同步进行遗传学解释,避免因信息不对称引发危机。

未来研究方向应聚焦于三个方面:建立中国人血型基因数据库,完善稀有血型分布图谱;开发快速检测H抗原及顺式AB基因的试剂盒;探索血型基因编辑技术在遗传病防治中的应用。这些研究不仅具有科学价值,更能促进公众对生命科学的正确理解。

生命的密码远比我们想象的复杂,血型遗传既遵循着基本规律,又暗藏着无限可能。在科学认知与人文关怀的双重维度下,我们既要尊重遗传学的客观规律,也要理解特殊现象存在的合理性。当新生命带来血型谜题时,理性对待、科学求证才是解开困惑的正确方式,这既是对生命奇迹的敬畏,也是对家庭情感的守护。