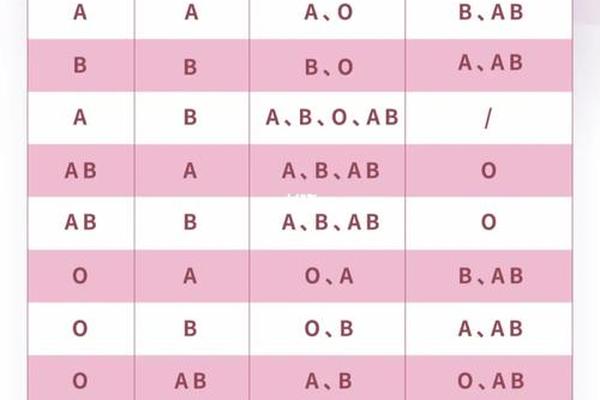

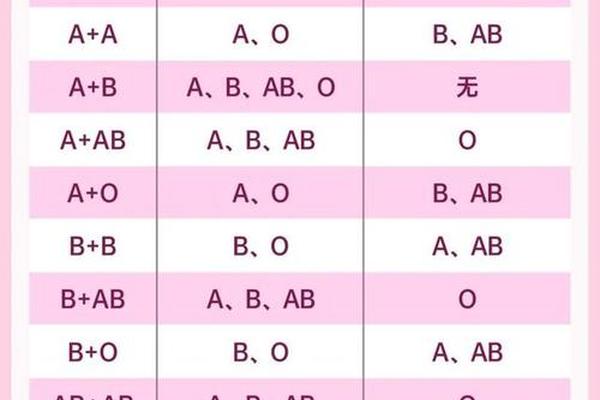

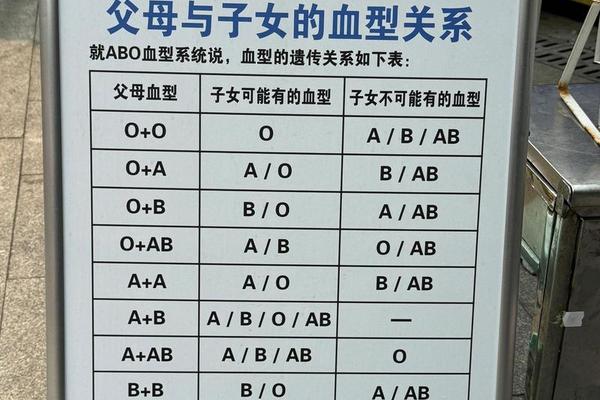

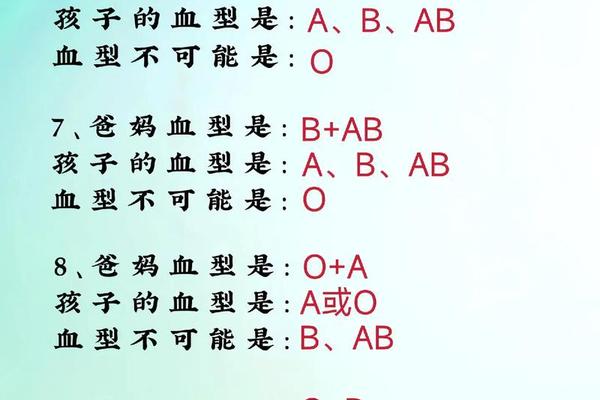

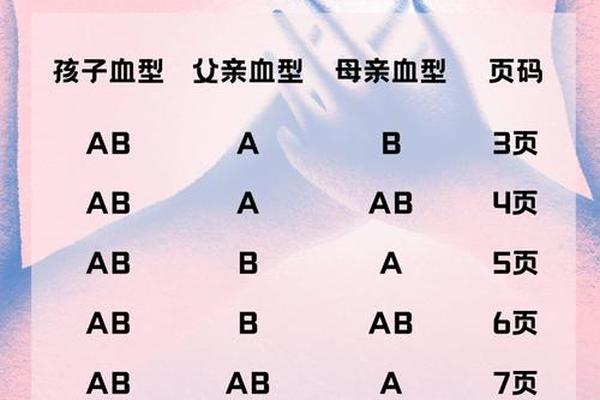

血型差异对妊娠安全的影响是医学界长期关注的问题。当妻子为O型血而丈夫为A型、B型或AB型时,母婴ABO血型不合的概率显著增加。数据显示,此类组合下约20%-25%的妊娠存在血型不合风险,其中2%-2.5%可能发展为新生儿溶血病。其核心机制在于母体免疫系统对胎儿红细胞抗原的识别与攻击。

O型血女性体内天然存在抗A、抗B的IgM和IgG混合抗体。IgG抗体能通过胎盘屏障进入胎儿血液循环,导致红细胞破裂。而A型或B型女性因抗体以IgM为主(无法穿透胎盘),临床溶血风险较低。值得注意的是,ABO血型不合导致的溶血可能在第一胎即出现,这与Rh血型不合(多见于二胎)形成鲜明对比。

二、产前血型检查的必要性

对于O型血孕妇而言,丈夫血型检测是风险评估的第一步。若丈夫为A/B/AB型,胎儿可能继承父方抗原,此时需进一步监测母体抗体效价。研究显示,当抗体效价≥1:64时,胎儿溶血风险显著升高。

Rh血型系统同样不容忽视。若妻子为Rh阴性(如“熊猫血”),丈夫为Rh阳性,胎儿可能发生Rh溶血病,其严重程度随妊娠次数递增。2017年太原市血液中心的临床数据显示,Rh血型不合导致的胎儿死亡率是ABO型的3倍。产前免疫学检查不仅涵盖ABO血型,还需排查Rh及其他红细胞抗原(如MN、Kell等)的相容性。

三、检查流程与应对策略

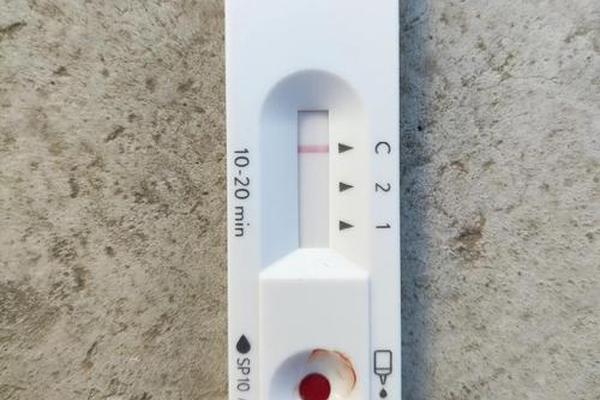

规范的产前血型检查包含三个阶段:孕前筛查、孕期动态监测及分娩后新生儿评估。孕前检查可提前发现高危夫妇,建议在计划妊娠时即进行夫妻双方血型鉴定及不规则抗体筛查。

孕期管理方面,从妊娠16周起需定期检测母体IgG抗A/B效价。上海交通大学附属医院的研究表明,动态监测结合中药干预(如茵陈蒿汤)可使抗体效价异常者的胎儿存活率提升至95%。对于Rh阴性孕妇,孕28周及产后72小时内注射抗D免疫球蛋白能有效阻断抗体生成,降低二胎风险。

四、超越ABO的其他健康考量

近年研究揭示,血型差异的影响远不止母婴溶血。2025年上海交通大学25年队列研究发现,O型血人群胃癌风险较A型低34%,但痔疮发病率却高出20%。这提示血型检查需纳入更全面的健康评估体系。

血型与性格、疾病易感性的关联仍需审慎看待。例如A型血人群的冠心病风险比O型高5%-23%,但这类统计相关性不能作为个体健康管理的唯一依据。临床医生建议,血型知识应作为辅助工具,而非决定生育选择的绝对标准。

五、总结与建议

综合现有证据,O型血女性与A型丈夫的生育组合确实需要重视血型检查。通过早期筛查、动态监测和精准干预,可将新生儿溶血病的发生率控制在1%以下。建议所有计划妊娠的夫妇将血型检测纳入孕前常规检查,尤其是有流产史或输血史的高危人群。

未来研究应聚焦于三方面:一是开发快速检测20种高频抗原的芯片技术;二是探索基因编辑技术在Rh阴性孕妇中的应用潜力;三是建立跨种族血型数据库以优化风险评估模型。唯有通过多学科协作,才能为不同血型家庭提供更安全的生育保障。