血型是人体最独特的生物学标识之一,它不仅决定了输血和器官移植的兼容性,更蕴含着人类遗传多样性的奥秘。在公众认知中,ABO血型系统中的A型、B型、AB型和O型最为常见,但鲜为人知的是,全球已发现超过30个血型系统,某些稀有血型的出现概率甚至低于百万分之一。本文将从科学定义、临床案例及社会意义等维度,系统解析A型血的稀有性定位,并揭示全球范围内最罕见的十大血型体系。

ABO系统的常规分类

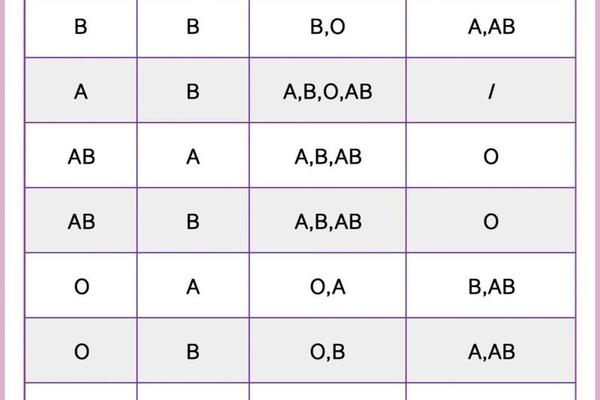

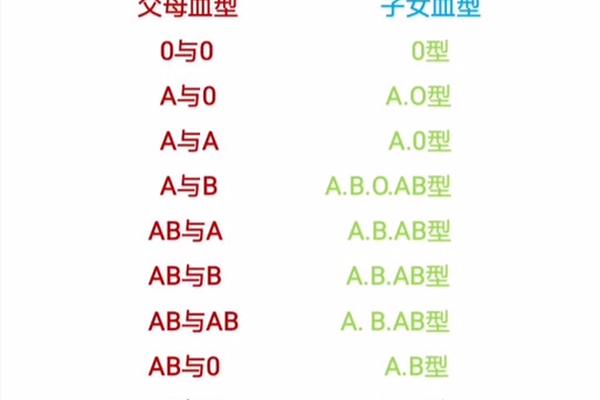

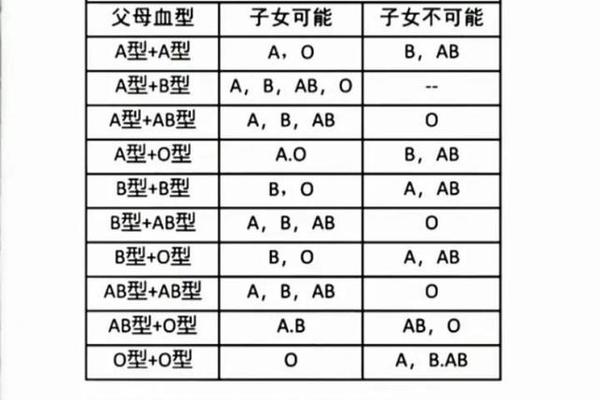

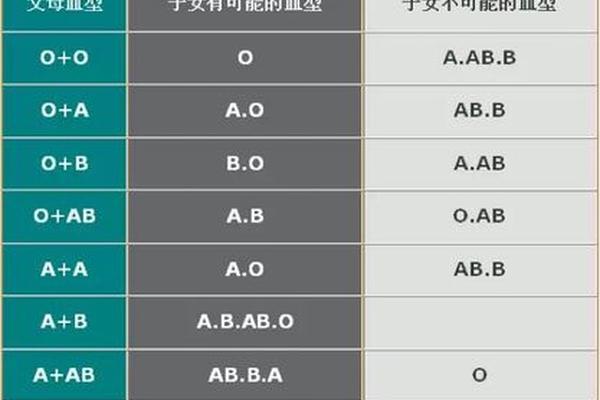

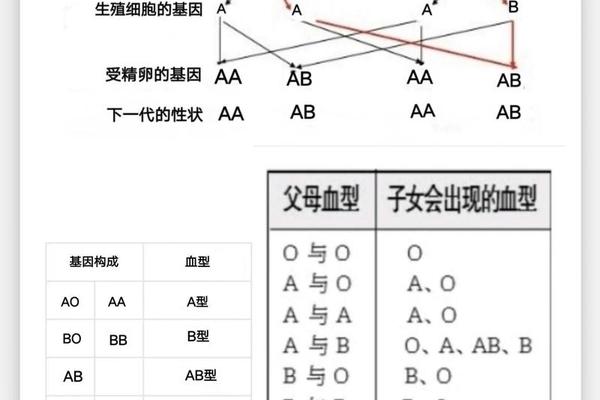

ABO血型系统是人类最早发现且应用最广泛的血型分类体系,其核心抗原A和B的表达由基因决定。根据红细胞表面抗原的不同,ABO系统将人群划分为四种主要类型:携带A抗原的A型、携带B抗原的B型、同时携带两种抗原的AB型,以及无A/B抗原的O型。数据显示,O型血在全球分布最广,约占44%;A型血占比约34%,B型约17%,AB型仅5%。

值得注意的是,ABO血型的常规分类并不等同于稀有性判断。例如,A型血作为第二常见的类型,其普遍性掩盖了其潜在的特殊性。但在某些亚型变异中,如A3亚型,则会突破常规认知,成为极度罕见的个体案例。这种差异提示,血型的稀有性需结合具体抗原组合及所属血型系统综合评估。

稀有血型的定义与分类

医学上对稀有血型的界定,通常基于两个标准:抗原的分布频率低于千分之一,或属于独立于ABO的其他血型系统。例如,Rh阴性血(俗称熊猫血)在汉族中仅占0.3%,但在欧洲白种人中可达15%。这类血型因抗原缺失或变异,导致输血匹配难度陡增。

目前国际公认的稀有血型系统包括Rh、Kell、Kidd、MNSSU等,其中部分类型的全球案例不足50例。例如,RhNULL血型因完全缺乏Rh系统抗原,被称为“黄金血”,自1960年发现以来,全球仅记录43例。而孟买血型因缺失H抗原,极易被误诊为O型,实际在亚洲的分布概率仅为十几万分之一。这些案例表明,稀有血型的判定需依赖精密检测技术和跨系统分析。

A型血的稀有性辨析

在常规ABO框架下,A型血并不属于稀有范畴。其亚型或与其他血型系统的叠加可能催生特殊案例。例如,A型Rh阴性血属于熊猫血的一种,虽较AB型Rh阴性更常见,但仍需特殊管理。更极端的案例是A3亚型血——2017年中国南京发现的首例A3亚型,因ABO基因突变导致抗原异常,成为全球唯一记录。

A型血个体若叠加其他稀有抗原(如Kell或Kidd系统阴性),其血液的稀缺性将显著提升。例如,KELL血型最初发现于一位孕妇体内,其抗体可能引发严重溶血反应,这类复合型稀有血型的临床处理需高度定制化。由此可见,A型血的稀有性并非绝对,而是与其附属抗原特征密切相关。

全球十大稀有血型排名

根据国际输血协会(ISBT)及多国血液中心数据,目前全球最罕见的血型包括:

1. A3亚型血型:全球仅1例,由中国南京孕妇首次检出;

2. RhNULL血型:现存43例,可向任何Rh血型供血,但自体易发溶血;

3. P型血型:汉族人群概率低于百万分之一,欧洲约5.8例/百万;

4. 孟买血型:中国记录不足30例,易被误诊为O型;

5. CisAB型血:日韩多见,遗传规律异于常规AB型;

6. Lan-血型:欧美发生率约0.01%-0.03%;

7. Vel-血型:中国汉族人群概率<1/9122;

8. Jr(a-)血型:日本分布0.05%-1.7%,欧美极罕见;

9. Di(b-)血型:亚洲人<1/10,000;

10. MNSSU血型:血清含A/B/H抗体,抗原全缺失。

该排名显示,稀有血型的分布具有显著地域和种族差异。例如,孟买血型在南亚更常见,而Jr(a-)血型在东亚呈现小范围聚集。这种多样性为人类迁徙和遗传研究提供了重要线索。

社会意义与医学应对

稀有血型的临床价值与社会挑战并存。一方面,RhNULL等“通用血型”为紧急输血提供可能;99%的稀有血型个体面临“无血可用”的风险。中国建立的稀有血型库通过冰冻红细胞技术(-65℃保存10年),部分缓解了这一困境,但自体输血仍是首选方案。

从公共卫生角度看,加强血型筛查和科普教育至关重要。研究表明,约30%的稀有血型者通过无偿献血才发现自身特殊性。基因检测技术的进步(如二代测序)正推动稀有血型鉴定从血清学向分子层面跨越,这将显著提升罕见抗原的识别效率。

血型系统的复杂性远超公众想象,A型血的常规性与其特殊亚型的极端稀有性形成鲜明对比。随着全球人口流动加速和跨种族通婚增加,稀有血型的出现概率可能上升,这对血库管理和临床输血提出更高要求。未来研究应聚焦于:①开发快速精准的血型鉴定技术;②建立跨国稀有血型数据共享网络;③探索基因编辑在通用血型制备中的应用。唯有通过科学创新与社会协作,才能为稀有血型群体构筑生命保障网。