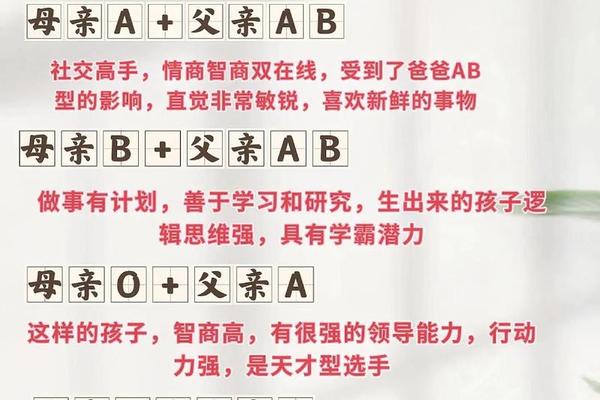

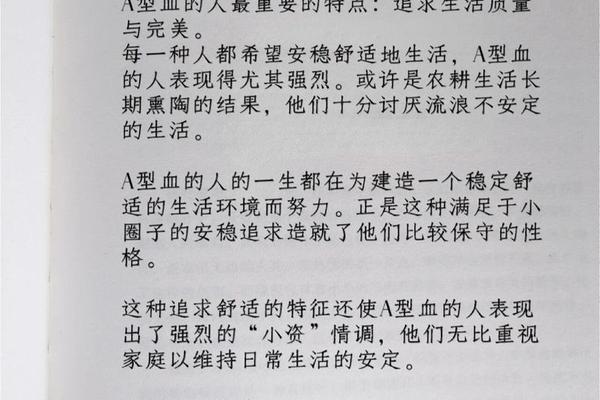

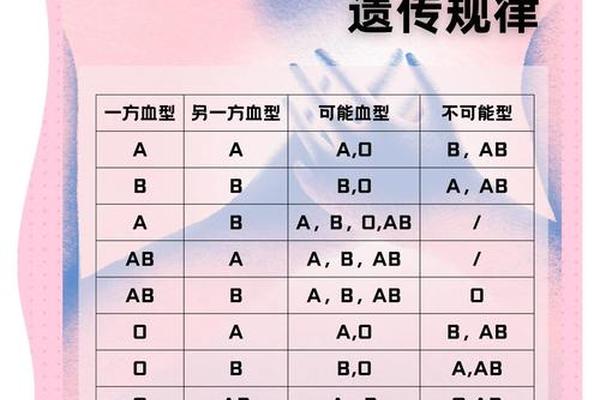

在关于血型与性格的民间理论中,A型血与B型血常被描述为两种截然不同的人格类型。A型血者被贴上“完美主义者”“隐忍内敛”的标签,而B型血者则以“自由随性”“不拘小节”著称。这种差异不仅影响个体的职业选择与事业发展,更成为两类人群人际互动中矛盾的根源。有观点认为,B型血者对A型血者的“看不上”源于价值观与行为模式的深层冲突,例如A型血者对规则的高度服从与B型血者对自由的强烈追求形成鲜明对比。

从心理学角度看,A型血人常表现出对细节的执着与控制欲。研究显示,A型血者倾向于通过周密计划确保结果的可控性,这种特质使其在会计、项目管理等需要严谨态度的领域表现出色。B型血者更重视创新与即兴发挥,认为过度规划会限制创造力。例如网页16指出,B型血人“思维发散,擅于一心二用”,这种差异导致两类人在协作中易产生摩擦。日本学者古川竹二提出的“血型性格论”虽被科学界质疑,但其对东亚社会的文化影响仍不可忽视。

职业倾向与评价标准

不同血型对应的职业选择差异,进一步加深了群体间的认知鸿沟。A型血者常被认为适合稳定性高的传统行业,如教育、医疗或行政管理。这类职业强调责任意识与持久耐力,与A型血者“默默积蓄力量”的特质相符。而B型血者更倾向选择艺术、营销或自由职业,其“追求新鲜感”的性格使其在动态变化的环境中更具优势。这种职业分流导致双方对“成功”的定义产生分歧:A型血者重视长期积累与社会认可,B型血者更关注自我表达与即时体验。

这种差异在团队协作中尤为显著。网页69的案例分析显示,A型血员工常因“过度关注流程”而被B型血同事视为效率阻碍,而B型血员工的“跳跃式思维”易被A型血者解读为缺乏专业精神。日本企业曾盛行根据血型分配岗位,例如将A型血者安排至质检部门,B型血者负责创意策划。此类实践虽缺乏科学依据,却反映出社会对两类性格特质的刻板化认知。

价值体系的对立根源

深层价值观差异是两类人群互不理解的核心。A型血者的“悲观主义”倾向使其注重风险防范,而B型血者的“乐观主义”则表现为对可能性的积极探索。例如在决策过程中,A型血者倾向于收集80%以上信息再行动,而B型血者在信息量达50%时即愿尝试。这种差异常被误解为“保守”与“冒进”的对立,实则反映着不同的认知策略。

社会评价体系的偏差加剧了矛盾。网页37提到,A型血者更容易获得传统权威体系的认可,其“遵守规则”“追求完美”的特质符合主流价值观。而B型血者的“反叛精神”常被污名化为“不负责任”或“缺乏团队意识”。这种标签化认知导致双方在评价彼此时产生系统性偏差:A型血者将B型血者的灵活性视为散漫,B型血者则将A型血者的严谨性等同于僵化。

科学争议与社会镜像

尽管血型性格理论在民间广泛传播,科学界始终对其保持警惕。2014年《日本心理学杂志》的大规模调查显示,血型与人格特质间无统计学显著关联。研究者指出,该理论的流行更多源于“巴纳姆效应”——人们倾向于接受模糊而普适的性格描述。例如网页75提到,血型偏见在日本企业的应用本质是“伪科学包装的管理策略”,其效果类似于星座占卜的心理暗示作用。

这种现象本身具有社会学研究价值。血型歧视案例(如鞍山企业拒聘B型血者)反映出社会对个性差异的容错度低下。当组织将复杂的人格特质简化为生物标记时,不仅造成人才误判,更强化了群体偏见。神经科学研究表明,性格形成受基因、环境、教育等多因素影响,单一血型指标的解释力不足5%。

重构认知的多元路径

要化解两类人群的认知冲突,需建立更科学的评价框架。首先应摒弃血型决定论的简化思维,转而关注MBTI、大五人格等经过实证检验的心理评估工具。组织管理需创造兼容不同工作风格的协作环境,例如通过“敏捷小组”容纳B型血者的创意,同时设置“风险控制岗”发挥A型血者的谨慎优势。公共教育应加强批判性思维培养,警惕伪科学理论对社会认知的侵蚀。

未来研究可深入探讨文化语境对血型偏见的塑造机制。例如比较中日韩三国企业对血型理论的接受度差异,或分析社交媒体如何加速伪科学传播。唯有破除生物决定论的神话,才能实现真正意义上的个性尊重与人才优化。