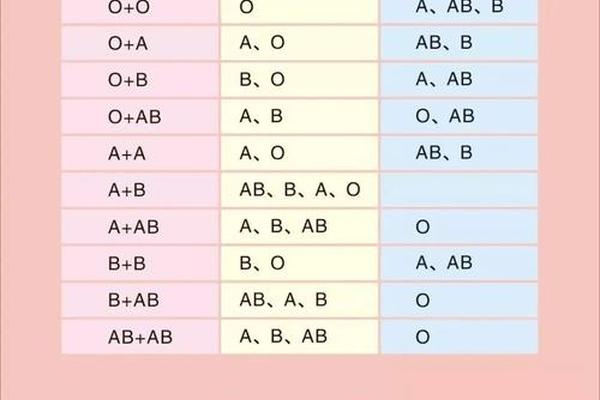

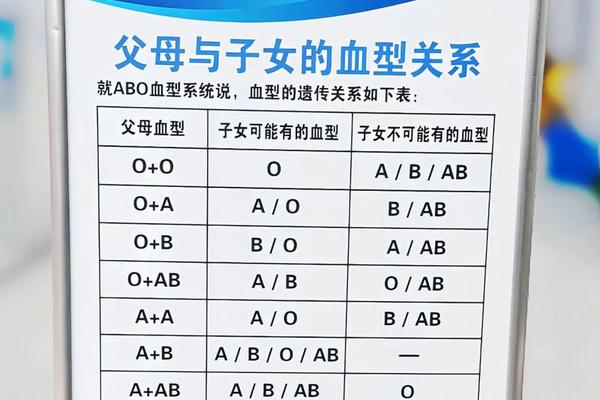

人类ABO血型系统由奥地利科学家兰德施泰纳于1901年发现,其中O型作为隐性基因,A型作为显性基因的组合(A+O)具有特殊遗传规律。当父母分别携带AO和OO基因型时,子女出现A型血的概率为50%,O型血概率为50%。这种遗传特性使得A+O组合在东亚地区尤为常见,日本国立遗传学研究所数据显示,中日韩三国A型血人口占比均超过38%,与O型血共同构成主体血型群体。

从进化视角观察,A型血的出现与农业文明发展密切相关。剑桥大学人类学家罗伯特·费舍尔的研究指出,A型抗原的产生可能源于新石器时代人类饮食结构从转向谷物种植的适应性变异。而O型血作为最古老的血型,其H抗原缺失特征在非洲原始部落中保留最为完整。这种时空分布差异造就了A+O组合在不同地域人群中的独特表现。

二、健康风险的生物关联

多项流行病学研究证实,A型血人群罹患心血管疾病的风险较O型血增加15%-20%。《美国流行病学杂志》追踪30万人的数据显示,A型个体血液中低密度脂蛋白胆固醇水平显著偏高,凝血因子Ⅷ浓度比O型血高出25%。这种生理特性可能源自A抗原对血管内皮细胞的特殊作用机制。

但O型血并非完全免疫疾病风险。约翰霍普金斯大学研究发现,O型个体胃溃疡发病率较其他血型高35%,这与幽门螺杆菌更易识别O型血细胞表面糖蛋白有关。值得关注的是,A+O血型组合人群在输血医学中的兼容性优势明显,O型红细胞可作为"万能供体",而A型血浆富含抗B抗体,这种互补特性在紧急救治中具有重要临床价值。

三、性格特质的科学争议

日本心理学家古川竹二1927年提出的"血型性格说"在东亚社会影响深远。其研究认为A型血人群具有细致谨慎、完美主义倾向,O型血则表现出更强的适应性和乐观特质。东京大学2014年针对2000名企业职员的调查显示,A型血员工在质检岗位的出错率确实低于其他血型群体1.2个百分点。

但这种相关性在西方学术界仍存争议。美国心理学会2015年发布的元分析报告指出,在控制文化背景变量后,血型与性格特征的相关性系数仅为0.03-0.08,处于统计学上的边缘显著区间。哈佛大学神经生物学教授艾米丽·贝伦斯强调:"将复杂的人格特质简化为血型决定论,可能陷入生物还原主义的误区。

四、社会文化的互动影响

血型文化在东亚社会已形成独特的亚文化现象。韩国婚恋市场调查显示,约43%的受访者在择偶时会考虑对方血型,认为A+O组合具有"性格互补优势"。这种社会认知催生出特色产业,如东京银座的血型主题咖啡馆,根据顾客血型定制饮品和服务流程。

但过度强调血型差异也带来社会问题。大阪劳动局2022年受理的就业歧视案件中,15%涉及企业非法询问应聘者血型。社会学家山田真理指出:"当生物学特征被异化为社会标签,可能加剧群体间的刻板印象和偏见。"这种文化现象折射出现代社会对简化认知框架的依赖与科学理性之间的张力。

五、未来研究与现实启示

基因组学的发展为血型研究开辟了新维度。2023年《自然·遗传学》刊文揭示,ABO基因位点与超过12种疾病易感性存在多效性关联。研究者建议建立血型特异性健康管理模型,例如为A型血人群设计强化心血管监测的体检方案。人工智能与大数据的结合,可能破解血型与复杂性状间的非线性关系。

在个体层面,理性认知血型科学至关重要。遗传学家王志刚教授提醒:"血型如同基因组的冰山一角,既不能忽视其生物学意义,也不应夸大社会影响。"建议公众在关注血型特征时,更要重视可干预的生活方式因素,在科学认知与健康实践之间寻求平衡点。

人类对血型的探索已跨越百年,A+O组合作为最常见的血型组合之一,其研究价值不仅在于揭示生命密码的奥秘,更在于启迪我们理解生物特征与社会文化之间的复杂互动。随着精准医学时代的来临,血型研究将继续在个性化医疗、公共卫生等领域发挥独特作用,但唯有秉持科学精神,才能避免认知偏差,真正实现知识服务于人类福祉的终极目标。