在医学领域,血型系统始终是关乎生命健康的重要课题。当人们谈论ABO血型系统中的O型血时,常因其"万能供血者"的特性产生误解,将其与稀有血型"熊猫血"混为一谈。实际上,O型血属于ABO血型系统的常规分类,而"熊猫血"特指Rh血型系统中的阴性类型,二者在抗原构成、遗传机制及临床价值等方面存在本质差异。这种认知混淆不仅存在于普通民众,甚至部分医疗工作者也存在概念模糊,可能对临床输血安全造成隐患。

ABO与Rh:两大系统的本质差异

ABO血型系统是人类最早发现的血液分类体系,基于红细胞表面的A、B抗原分布分为A、B、AB、O四型。其核心机制在于9号染色体上的基因调控,A基因编码N-乙酰半乳糖胺转移酶,B基因编码半乳糖转移酶,而O型则表现为两种抗原的缺失。与之并列的Rh血型系统则以D抗原为判定标准,阳性表示存在该抗原,阴性则完全缺失,这种差异由1号染色体上的RHD基因决定。

从抗原结构看,O型血的红细胞虽然缺乏A、B抗原,但仍保留H抗原的基础结构。而Rh阴性个体不仅缺失D抗原,整个Rh抗原复合体都处于沉默状态,这种深层次的分子差异导致两者在输血反应中的表现截然不同。临床数据显示,中国汉族人群中O型血占比约30%,属于常见血型,而Rh阴性仅占0.3%-0.4%,其稀有性堪比国宝熊猫。

O型血的"万能"属性与临床局限

O型血被称为"万能供血者"源于其红细胞表面缺乏A、B抗原,在紧急情况下可临时输注给其他血型患者。但这种特性仅限于红细胞成分,其血浆中仍然含有抗A、抗B抗体,直接输注全血可能导致受血者红细胞溶解。现代输血医学强调,只有经过特殊处理的O型洗涤红细胞才能跨血型使用,且单次输注量需控制在400ml以内,避免抗体浓度过高引发溶血反应。

这种"万能"特性与Rh阴性血的临床价值存在本质区别。Rh阴性患者接受阳性血液后会产生抗D抗体,二次输血时将引发致命性溶血反应。因此Rh阴性被称为"生理性稀有",其输血必须严格遵循同型原则,这与O型血的相对通用性形成鲜明对比。统计显示,我国建立的稀有血型库中,Rh阴性登记人数不足十万分之一,远低于O型血的常态储备。

熊猫血的遗传机制与社会互助

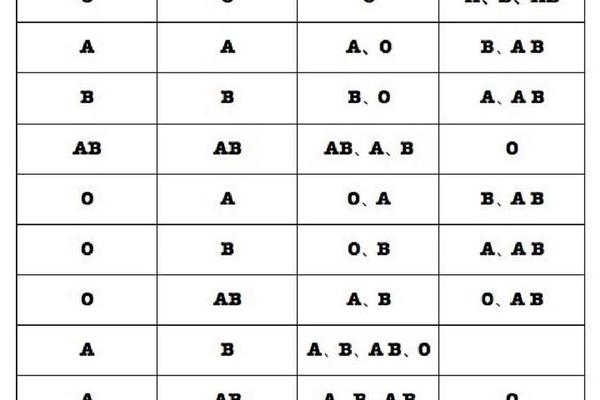

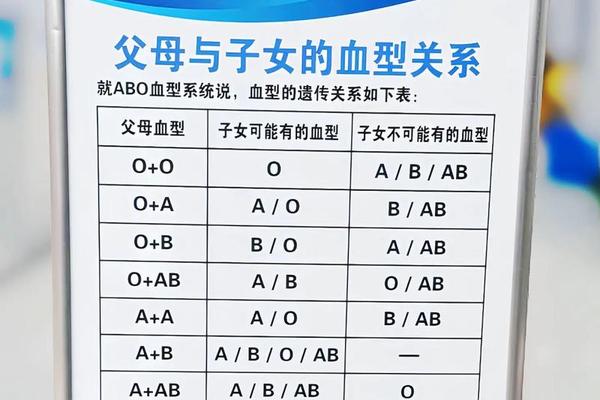

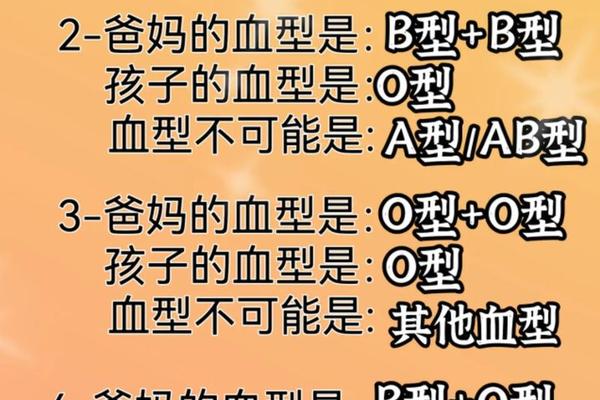

Rh阴性血型的遗传遵循隐性遗传规律,父母双方均携带隐性基因时,子女才有25%概率表现为阴性。这种遗传特性导致阴性血型呈现家族聚集性,如网页3所述,恐龙血型患者在家属中寻得匹配供体的概率显著高于普通人群。而ABO血型的遗传模式为显性共显性结合,O型作为隐性表型,其出现需要父母双方均传递O基因。

社会支持体系对两类血型的应对策略截然不同。O型血的广泛适用性使其成为血库储备重点,而Rh阴性需要建立专门的"熊猫血联盟"。如武汉建立的稀有血型互助组织,通过成员周期性自体储血和紧急动员机制,有效解决了99%的Rh阴性用血需求。这种社会协作模式的成功,凸显出血型认知普及和应急体系建设的重要性。

血型认知误区与公众教育

调查显示,38%的民众误认为O型Rh阳性属于熊猫血范畴,这种认知偏差源于对血型系统分类原则的不了解。医学教育需要强化ABO与Rh系统的平行关系概念,明确"熊猫血"特指Rh阴性而非特定ABO类型。如网页30专家强调,任何ABO血型与Rh阴性组合都可称为熊猫血,这与ABO系统本身的常见性无关。

在临床实践中,双重血型检测已成为标准流程。上海某三甲医院数据显示,强制实施ABO+Rh双检后,输血不良反应率下降72%,其中因Rh不合引发的溶血反应降幅达89%。这提示完善检测体系与加强医护人员继续教育的重要性,特别是基层医疗机构亟需提升血型系统认知水平。

总结与展望

ABO血型系统中的O型与熊猫血(Rh阴性)本质属于不同维度的分类体系,前者反映红细胞表面A/B抗原状态,后者表征Rh系统D抗原缺失。正确区分这两个概念,对保障输血安全、完善血库建设具有重要意义。未来研究应聚焦于:开发快速精准的血型分子检测技术,建立全国联动的稀有血型动态数据库,探索基因编辑技术在Rh阴性血液体外生成中的应用。公众教育方面,建议将血型系统知识纳入基础健康教育课程,通过新媒体平台开展定向科普,消除广泛存在的认知误区,为构建安全高效的血液保障体系奠定社会基础。