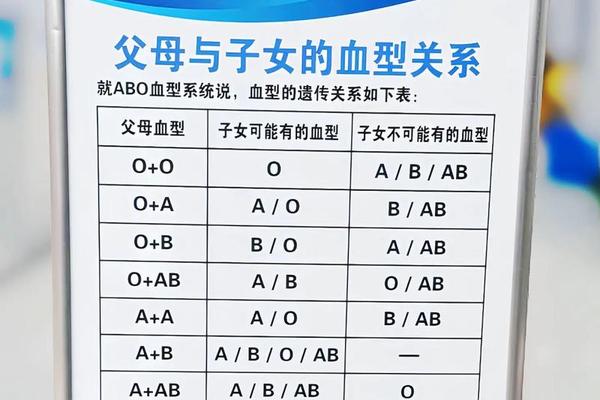

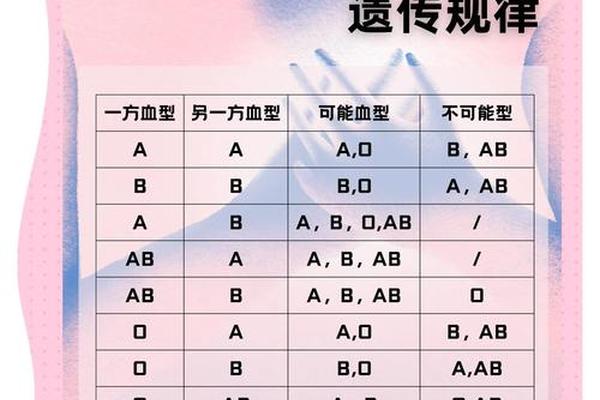

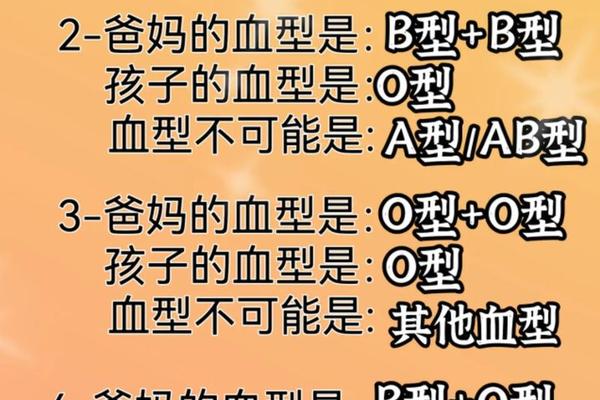

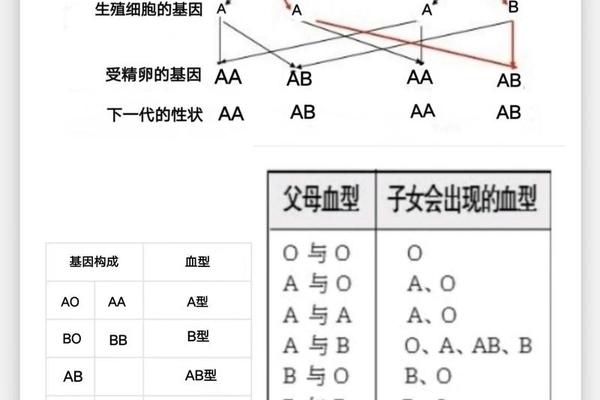

在ABO血型系统中,A型与B型父母的基因组合具有丰富的遗传可能性。根据孟德尔遗传定律,A型血的基因型可能是AA或AO,B型血则可能是BB或BO。当父母分别为A型和B型时,双方各传递一个等位基因给子代,形成四种潜在组合:AB(AB型)、AO(A型)、BO(B型)和OO(O型)。这种遗传机制意味着,理论上A型与B型父母的子女可能拥有A型、B型、AB型或O型中的任意一种血型。

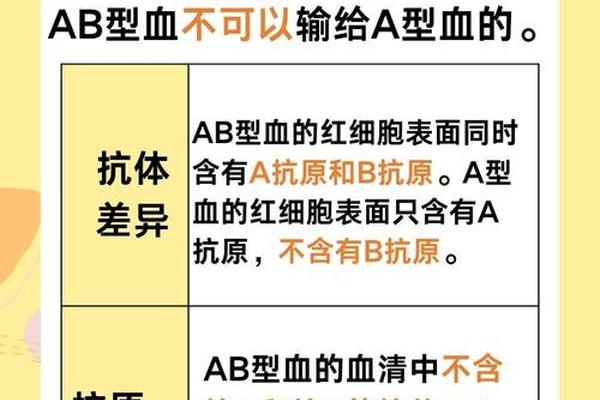

例如,若父亲是AO型(表现为A型),母亲是BO型(表现为B型),其子女的血型概率分布为:25%的AB型、25%的A型、25%的B型以及25%的O型。这种多样性源于显性基因(A、B)与隐性基因(O)的相互作用。值得注意的是,AB型作为共显性遗传的特殊表现,其红细胞表面同时携带A、B两种抗原,这在生物学上体现了基因表达的复杂性。

二、特殊血型现象的例外情况

尽管遗传学规律为血型预测提供了基础框架,但现实中存在罕见的例外现象。例如孟买血型(伪O型)个体,其红细胞缺乏H抗原前体,导致常规检测中显示为O型,但实际携带A或B型基因。若父母中一方为孟买血型,即使另一方为常规B型,子女可能出现A型血等"异常"结果。

另一特殊案例是顺式AB型,其A和B基因位于同一染色体上。当顺式AB型与O型结合时,子代可能遗传AB型基因,打破传统AB型只能由A+B组合产生的认知。我国此类案例发生率约为五十万分之一,尽管罕见,但医学文献已有多例报道。这些特例说明,血型鉴定需结合基因检测才能完全准确,传统血清学方法存在局限性。

三、医学视角下的血型适配性

从临床医学角度,A型与B型血型的婚配不存在生理层面的不兼容性。但需关注新生儿溶血风险:若母亲为O型血,父亲为A/B型时,胎儿可能因继承父系抗原引发母体产生抗体。然而在A型与B型直接组合中,由于双方均携带显性抗原,此类风险显著降低。统计显示,A+B型夫妇的子女溶血发生率仅为0.3%-0.5%,远低于O型母亲与其他血型的组合。

输血医学领域的数据显示,A型与B型间的血液互输存在严格限制,但这对日常健康无实质影响。值得注意的是,AB型作为"万能受血者"的特殊地位,其出现概率在A+B型家庭中达25%,这种遗传特性反而可能提升家庭应对医疗紧急情况的灵活性。

四、社会文化中的认知误区

某些地区存在"血型相克论",认为A型与B型性格不合。这种观点源自20世纪日本的血型性格学说,但缺乏科学实证支持。基因组学研究证实,决定血型的ABO基因位于9号染色体,而性格形成涉及多基因调控及环境因素,二者无直接关联。世界卫生组织2019年发布的报告明确指出,尚未发现任何血型组合对婚姻质量产生统计学显著影响。

调查显示,我国约68%的年轻人知晓基础血型遗传规律,但仅12%能正确理解特殊案例的医学原理。这种认知差距导致部分家庭因血型"异常"产生误解,2018年北京妇产医院的研究表明,约3.7%的亲子关系纠纷源于对血型遗传复杂性的错误认知。

五、科学婚育建议与研究方向

对于计划生育的A型与B型夫妇,建议进行以下科学准备:首先完成扩展血型检测(包括Rh因子和亚型筛查),其次在孕期进行抗体效价监测。对于发现特殊血型的家庭,应及时建立医疗档案,中国稀有血型联盟的数据显示,提前登记的孟买血型家庭,其应急用血保障率可提升92%。

未来研究应聚焦于:①开发快速基因分型技术,实现产前血型精准预测;②建立全国性稀有血型数据库,目前已知的顺式AB型登记案例仅217例,样本量严重不足;③探索血型抗原在免疫调控中的作用,2023年《自然》期刊研究提示,A型抗原可能增强呼吸道黏膜对病毒的防御能力。

血型遗传既是生命科学的基本课题,也承载着社会文化认知的复杂性。A型与B型的结合,在遗传学上创造了丰富的可能性,在医学上具备完全的安全性。破除迷信认知、建立科学思维,才能更理性地看待血型在婚育中的意义。随着基因检测技术的普及和罕见病研究的深入,人类对血型系统的理解将不断突破现有边界,为家庭健康管理提供更精准的指导。