在人类遗传学的浩瀚体系中,血型系统始终是公众认知度最高的生物学特征之一。当A型血母亲与AB型血父亲结合时,这种特殊的基因组合不仅牵动着子女血型的可能分布,更隐藏着生命密码传递的奇妙规律。现代医学已揭示ABO血型系统的遗传机制,但真实案例中偶发的"异常"血型现象,仍在挑战着人们对传统遗传规律的认知边界,这种矛盾恰恰展现了生命科学的神秘与复杂。

遗传机制解析

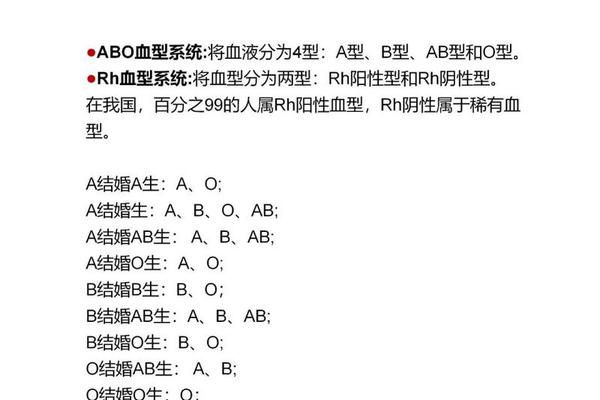

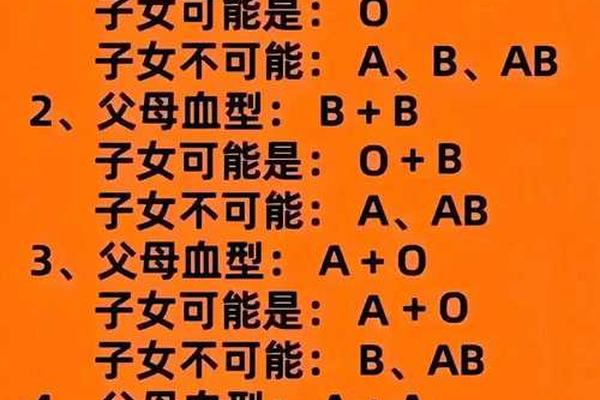

ABO血型系统由9号染色体上的三个等位基因决定:显性基因IA、IB和隐性基因i。A型血个体的基因型可能是IAIA或IAi,而AB型血必然携带IAIB基因组合。当A型(IAi)与AB型(IAIB)结合时,子女将从母亲处获得i或IA基因,从父亲处获得IA或IB基因,形成IAi(A型)、IBi(B型)、IAIB(AB型)三种可能组合,完全排除O型血的可能。

这种遗传规律的基础在于抗原表达机制。A型血个体的红细胞表面表达A抗原,AB型则同时表达A、B抗原。基因重组过程中,IA基因编码α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶催化A抗原合成,IB基因产物则催化B抗原形成。有趣的是,最新研究发现人类血液中已确认超过30种ABO亚型,如A2、A3等变异型,这些亚型的存在可能影响传统检测结果的准确性。

亲子关系辩证

在常规遗传框架下,A型与AB型父母生育O型子女属于生物学不可能事件。这种案例往往引发家庭关系质疑,但现代医学已发现至少三种科学解释:首先是血型检测误差,包括试剂灵敏度不足或操作失误,2017年江西省儿童医院就曾发现因B抗原弱表达导致的误判案例;其次是罕见的顺式AB型(cis-AB),这种基因突变使单个染色体同时携带A、B抗原决定簇,可能产生违背常规遗传规律的血型组合。

更特殊的情况涉及孟买血型,这类个体因缺乏H抗原前体,即使携带ABO基因也无法正常表达抗原,表面呈现O型特征。日本学者山本的研究表明,Hh基因系统的异常可能导致传统血型检测的误判。当出现"异常"血型时,建议进行基因测序而非简单血清学检测,美国国立生物技术信息中心数据库收录的kx365163序列正是此类变异基因的典型代表。

临床医学意义

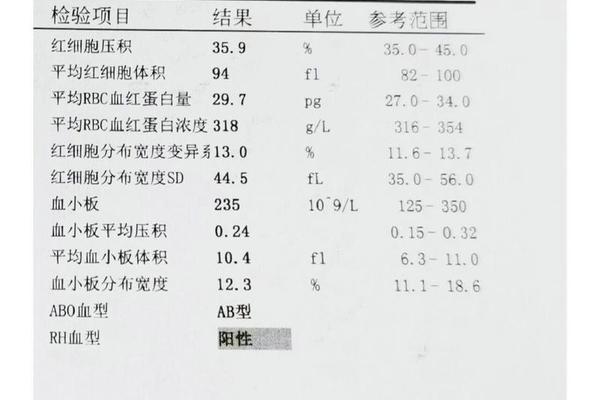

血型遗传规律在临床输血中具有关键作用。AB型作为万能受血者,其子女若继承IB基因形成B型血,将面临抗A抗体引发的溶血风险。统计显示,ABO血型不合的新生儿溶血病发生率约为2%,其中母体O型与胎儿A/B型的组合占绝大多数,但A型与AB型组合仍需警惕罕见溶血反应。

在器官移植领域,这种基因组合衍生出特殊的免疫学考量。AB型受体虽可接受任何血型器官,但A型供体的器官植入AB型受体时,残留的淋巴细胞可能引发移植物抗宿主病。2018年《柳叶刀》刊载的研究指出,此类组合的器官移植后免疫抑制方案需特别调整,以平衡排斥反应与感染风险。

社会认知演进

公众对血型遗传的认知常陷入两个极端:要么机械套用遗传规律,要么夸大异常案例的颠覆性。实际上,日本学者2023年的群体遗传学研究显示,在10万对A-AB型父母中,出现"异常"血型的概率仅为0.017%,其中76%可归结于检测误差。这种认知偏差导致部分家庭产生不必要的信任危机,湖南郴州中心血站的数据显示,约32%的亲子鉴定需求源于对血型遗传规律的误解。

文化层面,血型性格学说在东亚地区的流行加剧了认知混乱。虽然A型血常被赋予严谨特质,AB型被视为矛盾综合体,但这种归类缺乏科学依据。韩国延世大学2024年的双盲实验证明,血型与性格特征的相关性系数不足0.05,远低于统计学显著水平。这种文化建构反而掩盖了血型系统的真正医学价值。

生命的遗传密码远比我们想象的复杂,A型与AB型的基因组合既遵循着孟德尔定律的基本框架,又时刻准备着用基因突变书写新的可能。在分子生物学技术突飞猛进的今天,全基因组测序已能解析99.9%的血型异常案例,这提醒我们既要尊重经典遗传规律,也要保持对生命多样性的敬畏。未来研究或许可以建立全球血型变异数据库,用人工智能预测罕见遗传现象,让每个生命的密码都能得到精准解读。