A型血是人类ABO血型系统中的主要类型之一,其核心特征是红细胞表面携带A抗原,血浆中存在抗B抗体。根据遗传学规律,A型血的形成由基因型AA或AO决定,其中A为显性基因,O为隐性基因。在全球范围内,A型血在不同地区的分布存在差异,例如我国汉族人群中A型血占比约为30%。这种血型作为先天遗传的产物,终身不变,仅在极少数病理或移植情况下可能发生改变。

从免疫学角度看,A型血的抗B抗体会对B抗原产生特异性识别,因此在输血时需严格遵循血型匹配原则。A型血个体可接受A型或O型血液输入,但不可接受B型或AB型血液。这种生物学特性既是临床安全输血的基础,也成为器官移植等医疗实践中的重要考量。

二、A型血与健康风险的关联性

近年来多项研究表明,A型血与特定疾病风险存在统计学关联。例如,一项覆盖60万人的研究发现,A型血人群的早发性中风风险比其他血型高18%,可能与凝血因子水平较高导致的血液黏稠度上升有关。A型血患胃癌和结直肠癌的风险也相对突出,上海交通大学团队25年的追踪研究显示,A型血人群消化道肿瘤发病率较其他血型高20%。

这些研究结论需谨慎解读。医学界普遍认为,血型仅作为健康风险的潜在影响因素之一,并非决定性指标。例如,A型血在抵抗部分病毒感染时表现出较强优势,且在心理压力管理能力上也存在正向关联。A型血个体的健康状态更多取决于生活方式、环境等综合因素。

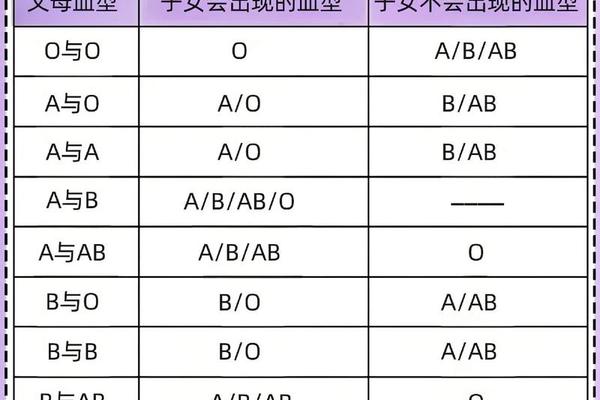

三、A型血的遗传规律与家族特征

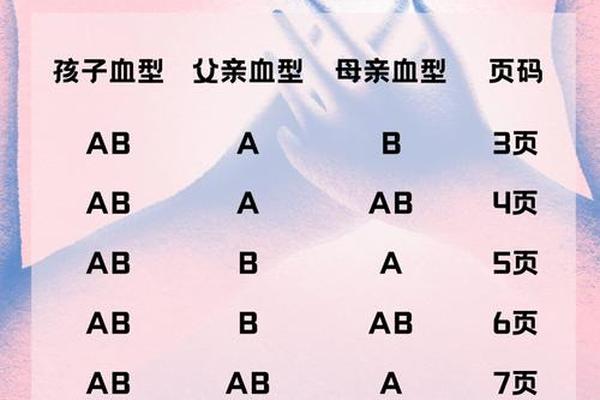

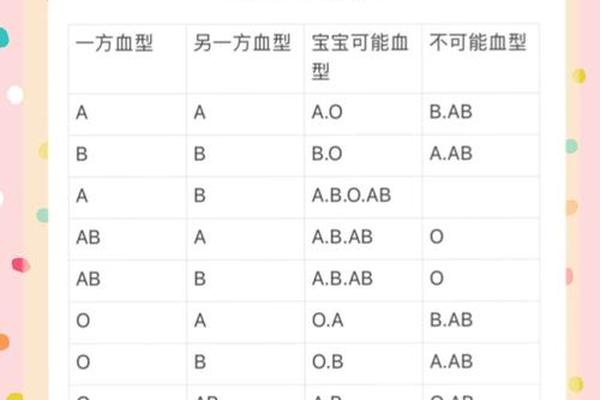

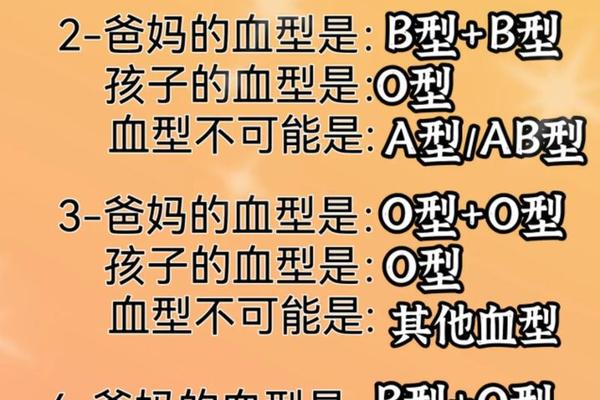

根据孟德尔遗传定律,A型血的遗传遵循显性-隐性基因组合原则。父母若一方为A型(AA或AO),另一方为O型(OO),子女可能继承A型或O型;若父母均为A型,则子女有75%概率为A型,25%为O型。这种遗传特性在亲子鉴定中具有参考价值,但需注意罕见的基因突变(如CisAB型)可能导致例外情况。

值得关注的是,A型血家族可能呈现特定的健康管理需求。例如,A型血对植物性食物的代谢效率较高,建议增加蔬菜、豆类摄入以优化免疫力。定期监测心血管指标(如血压、血脂)对预防中风等疾病尤为重要。

四、社会认知与个性化健康策略

社会对A型血存在诸多刻板印象,例如“易焦虑”“追求完美”等性格标签。尽管部分研究提到A型血人群更注重健康饮食,但这些特征更多源于后天行为选择而非生物学必然。医学专家强调,将血型与性格直接关联缺乏科学依据。

针对A型血的健康管理,建议采取以下个性化策略:饮食方面减少红肉摄入,增加富含膳食纤维的素食;运动方面选择瑜伽、游泳等中低强度活动以调节心血管功能;心理层面通过冥想、社交互动缓解压力。定期进行血液黏稠度检测和肿瘤筛查可有效降低疾病风险。

A型血作为人类血型系统的常规分类,其生物学特征与健康风险的关联性已得到部分科学验证,但不存在“异常”或“劣势”的绝对论断。当前研究表明,A型血人群需特别关注心脑血管和消化系统健康,同时通过饮食结构调整和定期体检实现疾病预防。

未来研究需在以下方向深化探索:一是扩大样本量验证血型与特定疾病的因果关系;二是开发基于血型的精准化健康干预方案;三是揭示血型抗原与免疫微环境的相互作用机制。对于A型血个体而言,理解自身生物学特点的意义在于更科学地规划健康管理路径,而非陷入“血型决定论”的认知误区。健康始终是遗传、环境与行为共同作用的结果,积极的生活方式选择才是维护生命质量的核心要素。