血型作为人类遗传与免疫特征的重要标记,始终是医学和生物学领域的研究焦点。O型血与A型血(基因型为AO)作为ABO血型系统中的常见类型,常因基因表达的显隐性关系引发公众对其“特殊性”的讨论。本文将从遗传机制、临床意义、社会认知等多个维度,探讨O型与AO型血是否属于特殊血型,并揭示其背后的科学逻辑。

一、遗传机制与血型定义

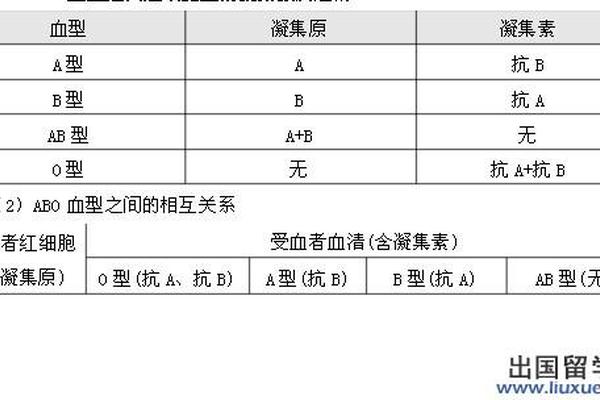

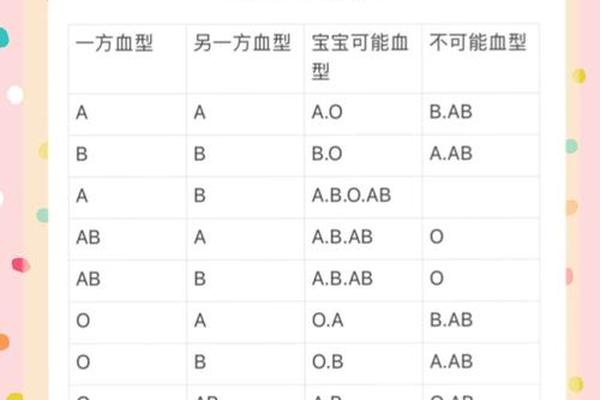

ABO血型系统的核心在于红细胞表面抗原的差异:A型携带A抗原,B型携带B抗原,AB型同时具有两者,而O型则缺乏A和B抗原。从基因层面看,O型血的基因型为纯合隐性(OO),而A型血可能为显性纯合(AA)或杂合(AO)。AO型本质上属于A型血的基因型之一,并非独立血型类别。

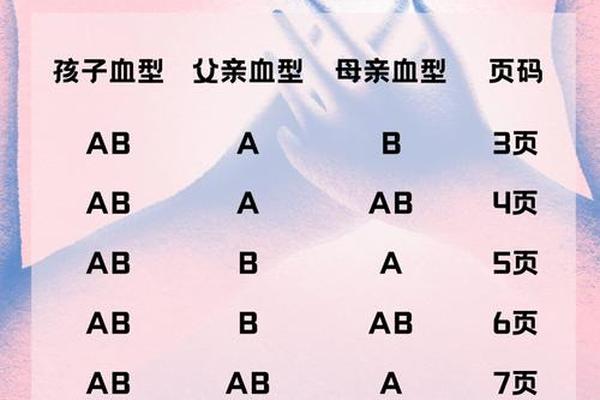

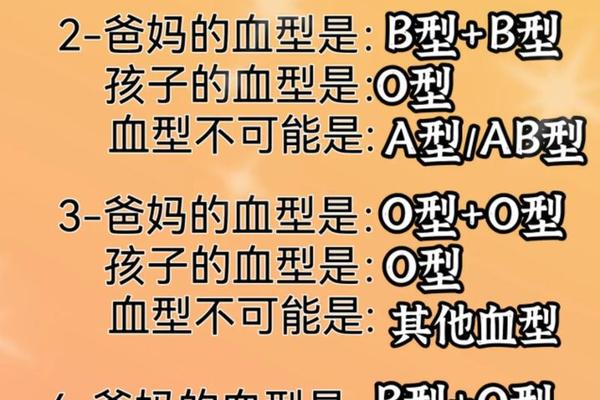

显隐性规律在此起关键作用。当个体携带AO基因时,显性A基因会掩盖隐性O基因的表达,导致红细胞仅呈现A抗原,因此AO与AA均被归类为A型血。这种遗传特性决定了AO型血在常规血型检测中无法直接识别,需通过基因测序或家族血型谱分析才能明确。相比之下,O型血的遗传特性更为单一,其纯合隐性特征使其成为ABO系统中唯一无法通过显性基因掩盖的血型。

二、临床实践中的特殊性辨析

在输血医学中,O型血常被称为“万能供血者”,因其红细胞缺乏A/B抗原,可紧急输注给其他血型患者。这一特性需严格限定于红细胞成分输血,若输注全血则可能因血浆中的抗A、抗B抗体引发溶血反应。O型血的“特殊性”具有条件限制,并非绝对优势。

AO型血的临床特殊性则体现在亚型差异上。例如,A2亚型(由AO基因型主导)的红细胞抗原数量显著少于A1亚型(AA基因型),可能导致血型鉴定误差。研究显示,约1%-2%的A2型个体血清中含有抗A1抗体,若误输A1型血液可能引发免疫反应。这种亚型差异虽不改变A型血的整体分类,却在精细化医疗中需特别关注。

三、社会认知与科学现实的冲突

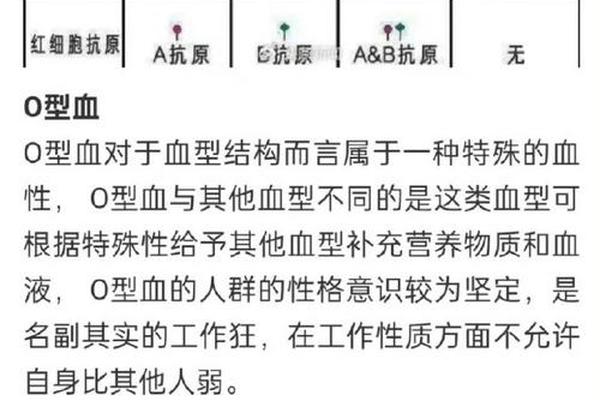

公众对血型“特殊性”的认知常受非科学观点影响。例如,部分文化将O型血与性格特质(如果断、领导力)相关联,或将AO型视为“隐性遗传奇迹”。遗传学研究证实,血型与性格、疾病易感性之间的关联缺乏严谨证据,更多是统计相关性而非因果关系。

科学数据揭示了另一层面的特殊性:全球O型血人群占比约63%,但在不同地域呈现显著差异。例如中南美洲原住民O型血比例接近100%,而亚洲中部则不足30%。这种分布差异与人类迁徙、自然选择(如疟疾抗性)密切相关,体现出血型作为生物适应标记的功能性。AO型血作为A型血的组成部分,其分布规律与A型血整体趋势一致,并无独立特殊性。

四、未来研究与公众教育方向

针对血型特殊性认知的纠偏,需加强基础医学知识普及。2023年江苏发现的小p血型(全球仅9例)和Rh阴性血(熊猫血)才是真正意义上的特殊血型。建议医疗机构在血型检测报告中增加亚型注释,帮助公众理解AO等基因型的临床意义。

基因检测技术的进步为血型研究开辟了新路径。2024年中国发现的小p血型案例表明,通过全基因组测序可识别传统血清学方法无法检测的稀有血型。未来研究可深入探索血型亚型与疾病治疗的关联,例如A2亚型个体对特定药物的代谢差异,或O型血人群的凝血功能优化方案。

总结:O型血与AO型血的“特殊性”本质上是遗传规律与临床需求共同塑造的认知概念。从科学定义而言,两者均属常规血型范畴,但其基因表达特性和临床应用中的细微差异值得关注。破除血型迷信、推进精准医疗,需要持续的科学传播与技术革新。建议公众以理性态度看待血型特征,医疗机构则需强化稀有血型库建设,以应对真正的特殊输血需求。