血型作为人体独特的生物标识,不仅与健康密切相关,也在医疗急救系统中扮演着关键角色。在无偿献血的语境下,不同血型的供需关系常常成为公众讨论的焦点。网络上关于“A型血是否受欢迎”“献血站最不受欢迎的血型”等话题的争议,既反映了公众对血型价值的关注,也揭示了血液资源管理中的复杂现实。本文将从科学、供需、社会认知等多个维度,探讨这一问题的本质。

一、血型价值与医学特性的辩证关系

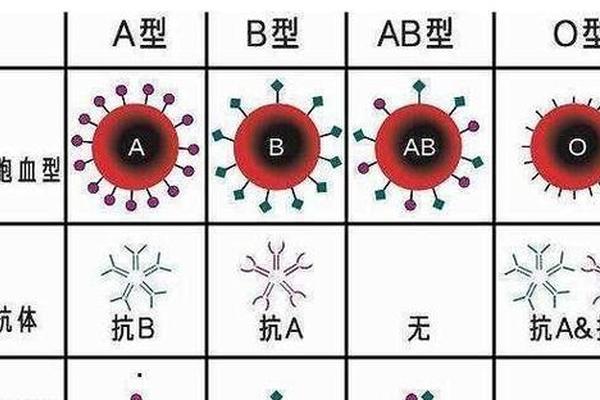

从医学角度看,A型血并非存在先天优劣。人类ABO血型系统由红细胞表面抗原决定,A型血人群携带A抗原,血浆中含抗B抗体。这种生物学特性决定了其输血兼容性:A型血可安全输给同型和AB型受血者,但若错误输注给B型或O型患者,可能引发致命的溶血反应。

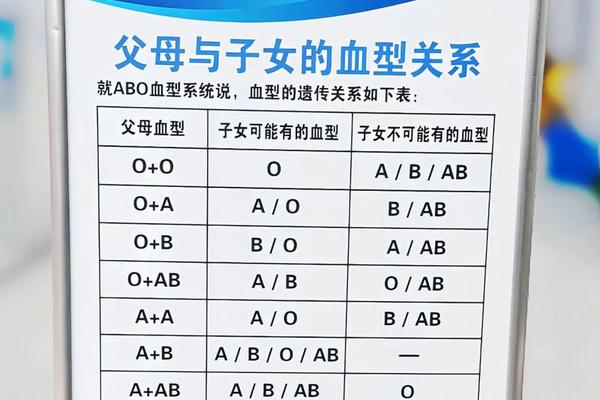

临床数据显示,A型血约占中国人口的31%,属于第二大常见血型。这种相对普遍性使其在常规手术中具有稳定的需求。例如,在器官移植领域,A型血供体与受体匹配的概率显著高于稀有血型。但值得注意的是,A型血对某些疾病的易感性存在统计学关联。2020年《新英格兰医学杂志》的研究指出,A型血人群感染COVID-19后发展为重症的风险比其他血型高45%,这可能与血型抗原影响病毒结合能力有关。

二、献血站供需矛盾的深层逻辑

献血站对不同血型的“欢迎程度”,本质上是供需动态平衡的体现。尽管A型血人口基数较大,但在特定情境下仍可能出现短缺。例如2020年辽宁本溪曾出现A型血库存跌破,导致择期手术被迫延期。这种现象源于血液制品的特殊属性:全血保存期仅21-35天,血小板更需在5天内使用,这使得库存管理面临巨大挑战。

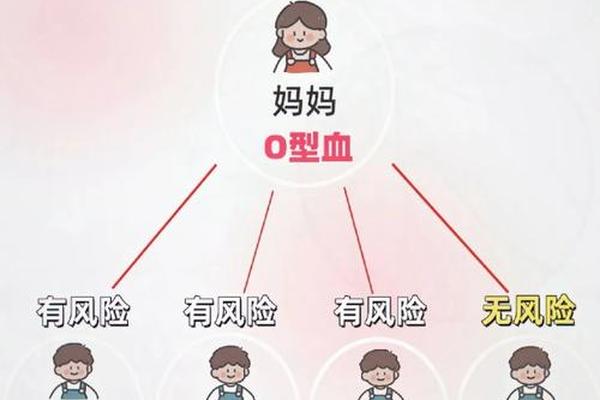

真正面临结构性供需失衡的是AB型血。作为仅占全球人口5%的稀有血型,AB型血的特殊性在于其“万能受血者”身份——可接受所有血型输血,但仅能捐献给同型患者。这种单向兼容性导致AB型血的临床利用率较低,2019年武汉金银潭医院数据显示,AB型血需求仅占血液总用量的8.3%。当库存饱和时,部分献血站会暂时限制AB型血的采集,但这并非意味着该血型缺乏价值,而是资源优化配置的必要措施。

三、社会认知误区与科学传播挑战

公众对血型价值的认知常陷入两个极端:要么过度推崇“万能供血”的O型血,要么将AB型血贴上“不受欢迎”的标签。这种误解源于信息传播的碎片化。例如,某地方血站工作人员曾解释:“AB型血不是不需要,而是需要更精准的库存控制”。实际上,AB型血浆作为制备特殊凝血因子的原料,在血液制品工业中具有不可替代性。

认知偏差还体现在献血行为的地域差异上。2023年哈尔滨市的研究显示,A型血在当地的基因频率为20.82%,但献血比例却达到27.3%,这表明公众参与度可能影响实际供需关系。反观部分AB型血人群,因误信“献血站不需求”的传言,导致该血型在西安等地的季节性短缺频发。

四、血液资源管理的优化路径

破解血型供需矛盾需要技术创新与制度创新的双重突破。在技术层面,冷冻保存技术的发展已使Rh阴性血能保存10年以上,这为建立稀有血型战略储备提供了可能。管理层面,多地开始推行智能血库系统,例如深圳市通过大数据预测不同血型的周消耗量,实现AB型血的动态采集。

制度设计上,可借鉴日本的“献血积分制”,将血型稀有度纳入激励体系。同时需加强科普教育,2024年陕西省人民医院发布的《Rh阴性血型分布地图》,通过可视化数据消除了公众对“熊猫血”的认知盲区。对于A型血群体,重点应在于消除“常见血型无需积极献血”的误区,毕竟其临床用量占总需求的30%以上。

血型作为生命的密码,本无高低贵贱之分。A型血的普遍性与AB型血的特殊性,共同构成了人类血液系统的生态平衡。解决献血站供需矛盾的关键,在于建立更科学的库存预警机制、更透明的信息沟通渠道,以及更具包容性的献血文化。未来研究可深入探讨基因编辑技术对人工血液制备的影响,或通过区块链技术实现跨区域血液调配的优化。唯有打破认知壁垒,才能让每滴血液真正成为传递生命的纽带。