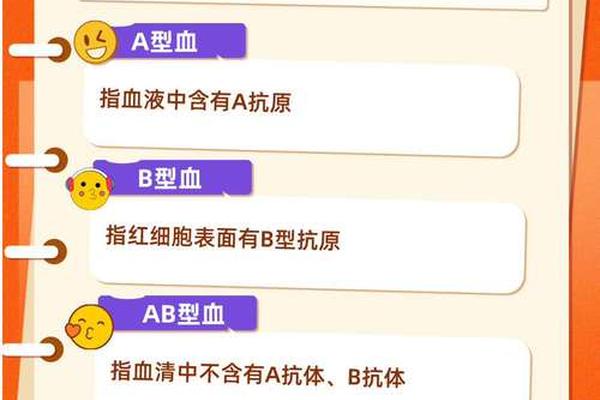

A+与A-血型是ABO与Rh血型系统的双重分类结果。在ABO系统中,A型血由红细胞表面的A抗原决定;而Rh系统则根据是否存在D抗原来区分为阳性(+)或阴性(-)。A+血型指同时携带A抗原和D抗原,而A-血型仅含A抗原且缺乏D抗原。这两种亚型的划分不仅影响输血兼容性,还与遗传模式密切相关。

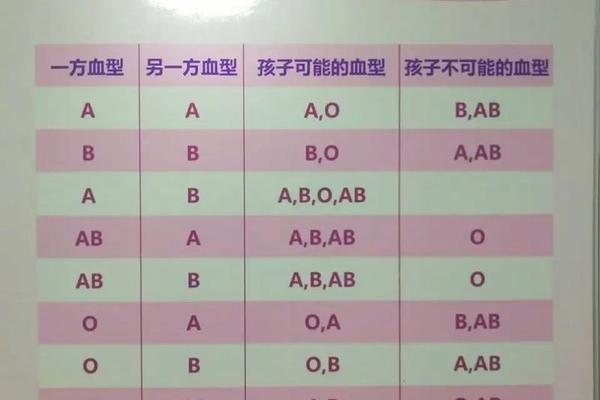

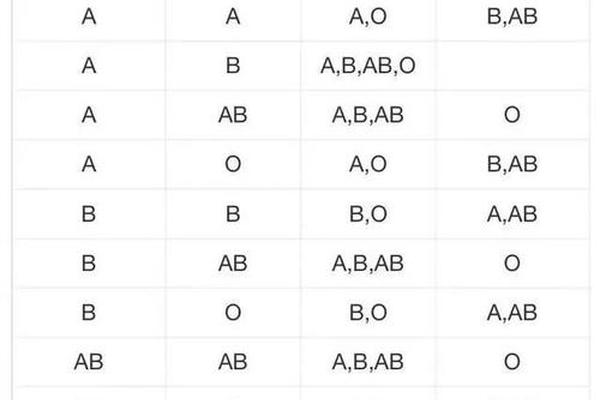

从遗传学角度看,ABO血型由9号染色体上的基因控制,A型可能为AA或AO基因型,而Rh血型则由1号染色体的RHD基因决定。若父母中至少一方携带Rh阳性基因(显性),子女可能为Rh阳性;若双方均为Rh阴性(隐性纯合),则子女必为Rh阴性。例如,A+血型的父母若携带Rh阳性基因,其子女可能为A+或A-,但若母亲为Rh阴性而胎儿为Rh阳性,可能引发新生儿溶血风险。

二、疾病易感性与健康管理

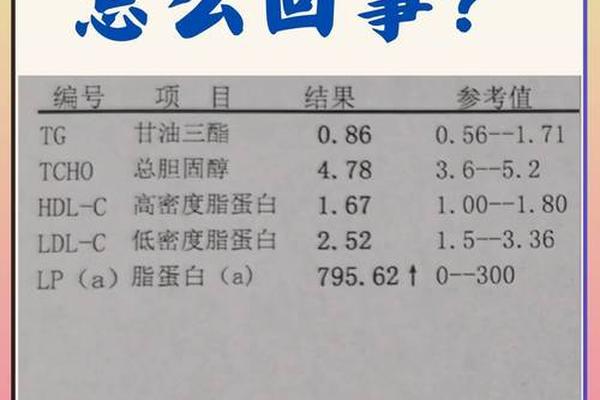

研究发现,A型血人群在特定疾病上存在风险差异。美国马里兰大学针对60万人的研究表明,A型血人群60岁前中风风险比其他血型高16%,这可能与A型血液中凝血因子水平较高有关。上海交通大学的研究指出,A型血消化道肿瘤发病率显著高于其他血型,尤其是胃癌和结直肠癌,可能与胃酸分泌特点及幽门螺杆菌易感性相关。

对于A-血型而言,其健康风险集中于Rh阴性相关的医疗问题。A-人群仅占全球人口的约6%,若需输血时Rh阳性血源不兼容,可能引发致命溶血反应。A-个体需提前储备自体血或建立稀有血型库。建议A型血人群定期筛查心血管指标和消化道健康,同时Rh阴性者应主动登记血型信息以备紧急需求。

三、社会文化视角下的血型认知

在韩国文化中,血型被视为性格与职业倾向的标签。职场调查显示,38%的韩国企业面试时会询问血型,A型血常被认为“细致严谨”,适合行政或科研岗位。这种刻板印象源自20世纪90年代日本血型性格说的传入,尽管缺乏科学依据,却深刻影响了社会认知。

这种归类存在明显局限性。例如,韩国电影《我的B型男友》将B型血塑造为自私形象,而A型血则被赋予过度保守的标签。心理学家指出,此类观念可能加剧职场歧视,如AB型血人群常因“理性冷漠”被排除于创意团队之外。科学界普遍认为,性格由遗传、环境等多因素共同作用,单一血型无法定义复杂的人格特质。

四、未来研究方向与科学争议

目前关于血型的研究仍存在两大争议领域:一是基因与疾病的关联机制。例如,A型血为何易患中风?学者推测可能与血管内皮细胞表面抗原引发的炎症反应有关,但具体分子通路尚未明确。二是血型文化的社会学影响。韩国学者正通过大数据分析血型偏见对就业公平的损害,初步数据显示A型血在公务员考试中录取率高出其他血型9%。

未来研究需突破三大方向:建立跨种族血型数据库,厘清地域基因差异对疾病风险的影响;开发基于血型的个性化医疗方案,如针对A型血的抗凝预防策略;通过科普消除文化偏见,倡导以科学证据而非民俗观念评价个体能力。

总结

A+与A-血型不仅是医学分类,更折射出基因、健康与社会文化的复杂交织。从输血安全到疾病预防,从遗传规律到职场偏见,这一主题揭示了生物学特征如何深刻影响人类生活。建议加强血型科普教育,推动稀有血型互助网络建设,同时摒弃以血型定义能力的非科学观念。未来的研究应深度融合医学、遗传学和社会学,为个体健康与社会公平提供更精准的解决方案。