在医学遗传学领域,血型系统的复杂性常引发公众困惑与科学好奇。一对父母分别为AB型和A型的夫妇,却诞下O型血婴儿的案例,看似违背常规遗传规律,实则揭示了血型系统的精妙与例外。与此AB型血作为人类血型系统中的特殊存在,其生物学优势与社会文化意义值得深入探讨。本文将从遗传机制、医学价值、社会认知三个维度,解析这一看似矛盾的现象,并展现AB型血的独特魅力。

血型遗传的复杂密码

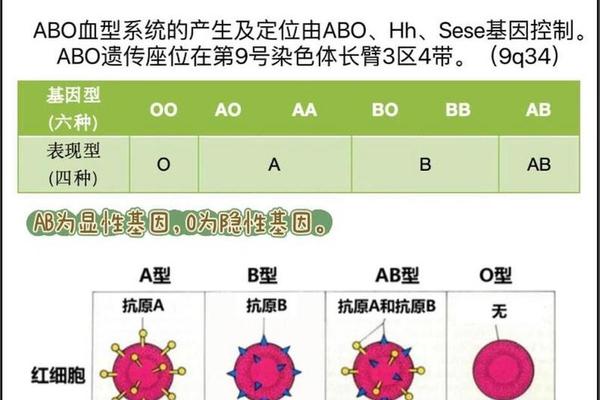

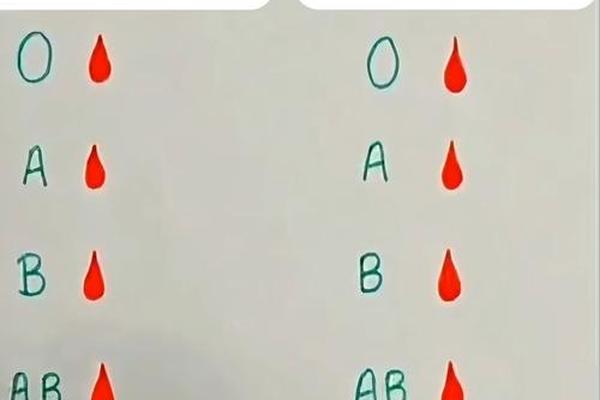

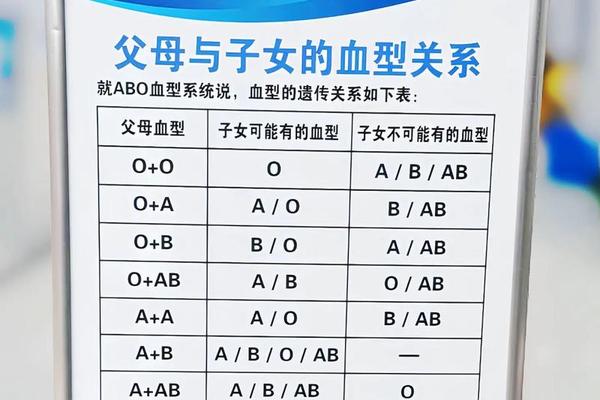

ABO血型系统的遗传遵循显性-隐性规律,常规情况下,AB型与A型父母携带的基因组合应为IAIB(AB型)与IAi(A型),理论上后代可能为A型(50%)、B型(25%)或AB型(25%),O型血(ii)的出现概率为零。但西安唐都医院报道的真实案例(父母AB型与A型,子女O型),揭示了血型亚型的存在:父亲实为AB亚型血,其B抗原表达极弱且携带抗B抗体,本质更接近A型血。这种罕见的弱B亚型现象源于基因突变导致的抗原表达异常,使得常规检测误判血型。

类似遗传例外还包括孟买血型(缺乏H抗原基底)、顺式AB型(A/B基因同源染色体异常重组)等。新生儿红细胞抗原发育不全(仅成人20%)也可能造成检测误差。这些特例表明,血型系统是动态演化的产物,仅凭表型推断基因型存在局限性。现代DNA检测技术通过分析ABO基因第6、7外显子单核苷酸多态性,可精准识别亚型变异,为遗传学诊断提供金标准。

生物学优势的双重特质

AB型血在输血医学中被称为"万能受血者",因其红细胞同时携带A、B抗原,血浆中无抗A/B抗体,可接受任何血型的红细胞输注。这种特性源于AB型基因(IAIB)的共显性表达模式,使其能兼容其他血型的抗原特征。但需注意,大量异型输血仍可能因供体血浆抗体引发溶血反应,因此临床仍以同型输血为原则。

流行病学研究揭示,AB型人群具有独特的健康优势:其患胃癌风险比A型低23%,心血管疾病发生率较O型低11%。这可能与AB型血抗原影响炎症反应调节有关,其血清中特定糖基转移酶可抑制幽门螺杆菌定植。AB型人对植物性饮食的适应性更强,肠道菌群多样性显著高于其他血型,这种代谢优势为个性化营养干预提供了新方向。

社会认知的多维建构

AB型血常与文化象征产生奇妙联结。日本学者山崎真研究发现,AB型人群在发散思维测试中得分比其他血型高15%,这种认知优势可能源于大脑双侧半球协同作用的增强。中国互联查显示,34%受访者认为AB型人更具艺术天赋,这种社会认知虽缺乏严格科学验证,却反映了公众对血型特质的浪漫化想象。

在医疗实践中,AB型血的特殊地位催生了"血液银行"管理模式。我国AB型血浆库存量常维持在总库存量的8%-10%,通过建立动态预警机制保障紧急用血安全。基因编辑技术的突破更让科学家尝试在动物红细胞中表达AB型抗原,2024年日本团队已成功培育出携带人类ABO抗原的转基因猪,这为未来人造血液开发开辟了新路径。

启示与展望

血型系统如同生命进化的微型博物馆,既保留着原始抗原的演化痕迹,又记录着人类适应环境的智慧结晶。AB型与A型父母生育O型子女的案例,警示我们需以动态眼光看待遗传规律;而AB型血展现的生物学优势,则为精准医学提供了重要切入点。未来研究可深入探索:血型抗原与免疫微环境的相互作用机制、血型特异性干细胞定向分化技术、以及血型文化符号的社会心理学影响。在科学与人文的交汇处,血型系统将继续书写人类认知自我的精彩篇章。