A型血是ABO血型系统中的重要类别之一,其全球分布具有显著的地域特征。根据国际输血协会(ISBT)数据,中国A型血人口占比约为28%,仅次于O型血(41%),属于第二常见的血型。这一比例与全球其他地区形成对比:例如,欧洲国家中A型血占比普遍超过35%,而印度等南亚国家则不足20%。这种差异反映了基因流动、族群迁徙与自然选择的综合影响。

从中国国内来看,A型血分布呈现“北低南高”的特点。华北地区A型血占比约30%,而长江流域的湖北、湖南、四川等地则高达32%-35%。人类学研究认为,这一现象与古代农耕文明的发展有关。A型血在从事谷物种植的族群中更具优势,其抗原特性可能对某些农作物毒素具有更强的免疫适应性。例如,湖南、江西等水稻主产区A型血比例超过30%,与当地以素食为主的传统饮食结构形成呼应。

值得注意的是,A型亚型的复杂性常被忽视。医学研究发现,A型血包含A1、A2等20余种亚型,其中A1亚型占99%以上。A2型因抗原表达较弱,在常规血型检测中易被误判为O型,这可能导致临床输血风险。例如,青海省A型血占比仅23.23%,可能与其高原族群中A2亚型比例较高有关。

二、A型血的遗传学基础与生物学特性

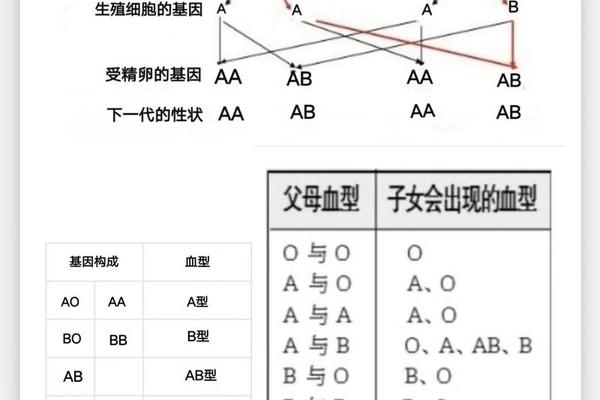

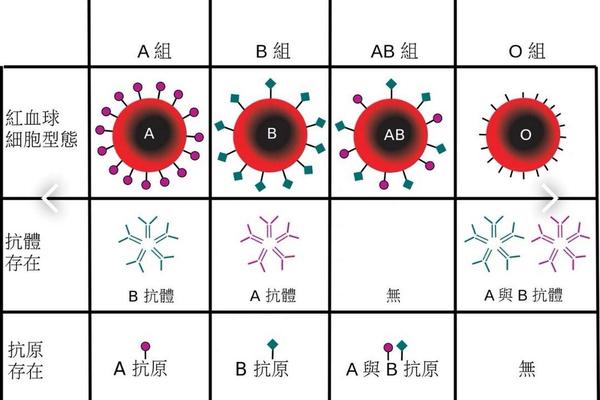

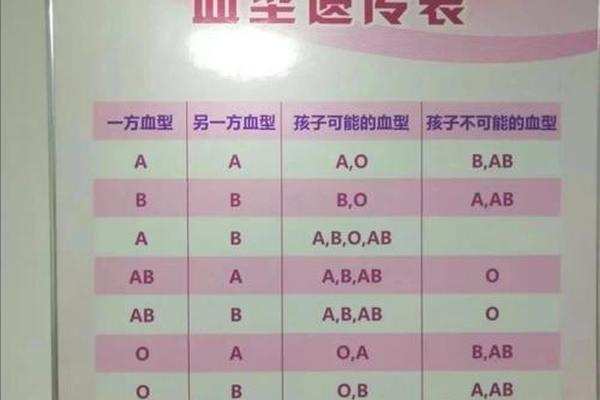

A型血的遗传遵循孟德尔定律,由位于9号染色体的ABO基因控制。IA基因编码的α-1,3-N-乙酰半乳糖胺转移酶,能将H抗原转化为A抗原。基因测序显示,汉族人群的A型等位基因中存在独特的C467T点突变,这种突变可能增强了抗原稳定性,解释了东亚地区A型血的高保留率。

在生物学层面,A型抗原不仅是红细胞标志物,还广泛存在于唾液、消化液等体液中。日本学者山本的研究表明,A型唾液中的抗原浓度是B型的1.5倍,这种特性可能影响口腔微生物群的构成。临床数据显示,A型人群患龋齿的概率较O型低18%,但牙周病发病率却高出23%,提示抗原特性与口腔健康存在复杂关联。

免疫学研究揭示了A型血的特殊防御机制。其血清中含抗-B抗体,这种IgM类抗体对某些革兰氏阴性菌(如沙门氏菌)具有中和作用。2021年《生物医学研究国际》的综述指出,A型血人群感染霍乱的风险较O型低34%,但感染天花的风险却增加27%。这种矛盾现象可能源于抗原与病原体表面蛋白的分子模拟机制差异。

三、A型血的健康关联与医学启示

近年来多项大规模研究揭示了A型血与特定疾病的关联性。美国马里兰大学对60万人的分析显示,A型血人群早发性中风风险增加16%,这可能与其血浆中Ⅷ因子浓度较高(平均比O型高25%)导致的血液高凝状态有关。上海交通大学的长期追踪则发现,A型血人群消化道肿瘤发病率较其他血型高19%,尤其胃癌风险显著增加。

在代谢性疾病方面,A型血表现出双重特性。其胰岛素敏感性较B型高12%,糖尿病风险降低,但低密度脂蛋白(LDL)水平平均比O型高8%。这种代谢特征可能解释为何A型人群心血管疾病死亡率虽低于AB型,但仍高于O型的流行病学数据。

针对这些发现,医学界提出个性化健康管理建议。例如,建议A型血人群将血压监测频率提高至每月1次,40岁以上者定期进行胃肠镜筛查。在饮食方面,由于A型胃酸分泌量较O型低30%,营养学家建议减少红肉摄入,增加植物蛋白比例,这与传统“血型饮食理论”的部分观点不谋而合。

四、社会认知与文化影响

血型性格学说在东亚社会影响深远。日本学者古川竹二提出的“A型严谨论”被广泛接受,调查显示78%的日企在招聘时会参考血型。这种认知存在科学争议:西方心理学研究证实,血型对性格的影响不足遗传因素的15%,且主要通过激素代谢途径间接作用。例如,A型人群皮质醇基线水平较O型高9%,这可能强化其焦虑倾向。

在医疗资源配置方面,A型血的供需矛盾值得关注。尽管A型人口占比达28%,但血库短缺率常年维持在15%-20%。这种矛盾源于双重因素:A型血可输给AB型患者,使其临床需求扩大1.4倍;同时A型献血者因血红蛋白浓度较高(平均153g/L),单次采血量常受限。北京红十字血液中心的数据显示,A型全血采集量仅能满足临床需求的82%。

作为人类最重要的血型系统之一,A型血既是生物进化的产物,也是医学研究的富矿。其28%的占比表明它是中国的主流血型,但亚型复杂性提示临床检测技术仍需提升。未来研究应聚焦三个方向:一是建立A型亚型数据库,完善精准输血体系;二是深入解析A抗原在肿瘤微环境中的作用机制;三是开展血型特异性药物代谢研究。正如诺贝尔奖得主兰德施泰纳所言:“血液是生命的密码本”,对A型血的持续探索,将为人类健康揭开更多奥秘。