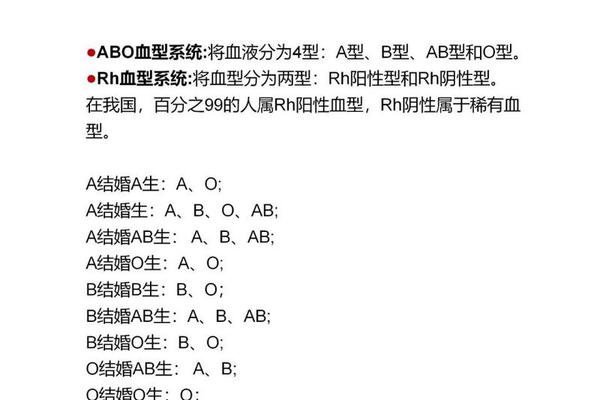

在人类漫长的医学探索历程中,血液始终是生命与健康研究的重要领域。ABO血型系统作为最早被发现的血型分类标准,其A型与O型的组合不仅承载着复杂的遗传密码,更深刻影响着临床医学、公共卫生乃至社会文化的发展。从输血安全到疾病易感性,从亲子鉴定到器官移植,这对看似简单的血型组合背后蕴含着丰富的科学内涵。

一、A型与O型的生物学基础

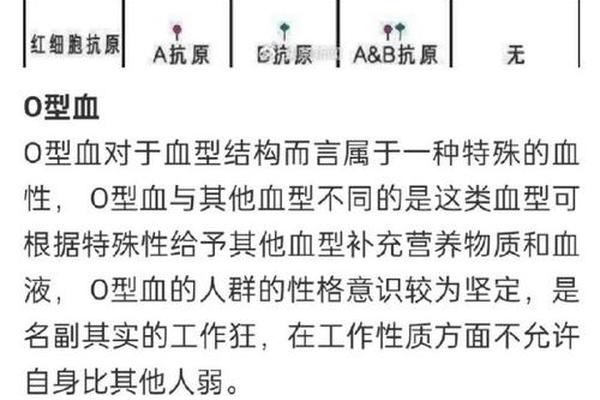

ABO血型的本质差异源于红细胞表面抗原的分子结构。A型个体的红细胞携带N-乙酰半乳糖胺抗原,而O型红细胞则完全缺失A、B抗原,仅保留基础H抗原结构。这种差异由9号染色体上的ABO基因决定,A型基因编码的糖基转移酶将H抗原转化为A抗原,而O型基因因碱基缺失导致酶失活,无法完成抗原修饰。

在血清抗体层面,A型血浆含有抗B抗体,O型则同时存在抗A和抗B抗体。这种抗原-抗体的镜像关系构成了ABO血型系统的核心识别机制。研究显示,O型个体天然抗体的效价是A型的2-3倍,这种高滴度抗体在紧急输血时可能引发溶血反应,打破了“O型万能供血者”的传统认知。分子生物学研究进一步揭示,A型抗原的表达强度存在亚型差异,A1型抗原密度是A2型的5倍,这种微观差异直接影响着输血相容性评估的精确度。

二、遗传规律的显隐表达

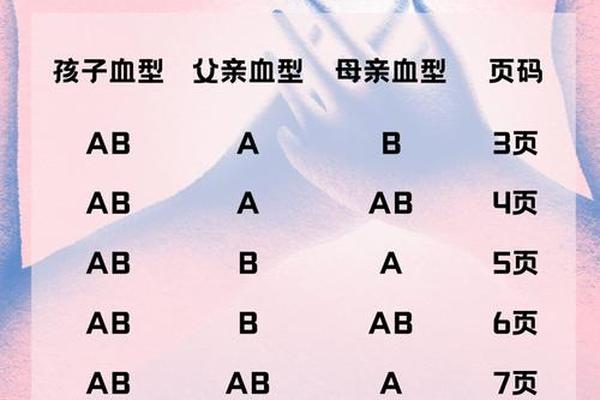

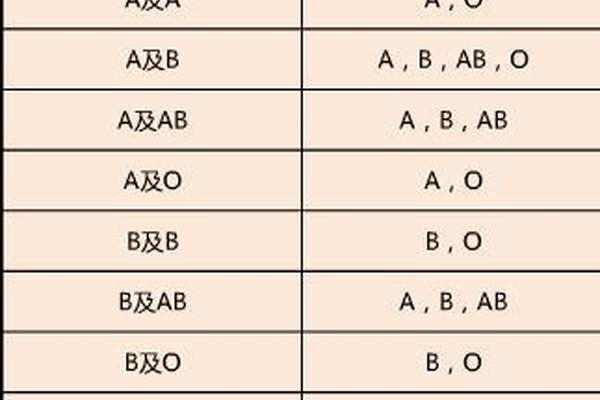

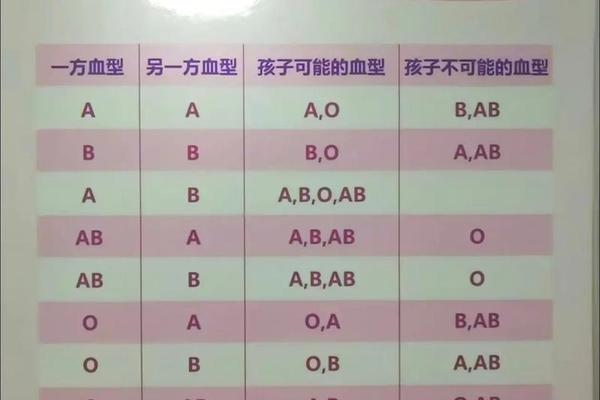

A型与O型的遗传遵循孟德尔显隐性定律。当父母分别为AO和OO基因型时,子代有50%概率继承A型(AO)或O型(OO)。临床统计显示,A型父亲与O型母亲的组合中,约78%子代为A型,22%为O型,这种比例偏差源于群体中A基因的显性表达优势。基因测序技术证实,东亚人群的O型基因频率高达30%,显著高于欧洲人群的16%,这种地域差异与历史上的自然选择压力密切相关。

值得注意的是,约0.1%的A型个体表现为顺式AB现象,其单条染色体同时携带A和B基因片段,这类特殊基因型可能干扰常规血型检测,导致临床输血风险。法医学领域利用STR分型技术可追溯此类罕见遗传特征,为亲子鉴定提供分子证据。全基因组关联研究还发现,ABO基因座与血管内皮生长因子受体存在连锁不平衡,提示血型可能与血管发育存在潜在关联。

三、临床医学的双刃剑效应

在输血医学中,A型与O型的相互作用呈现复杂图景。虽然O型红细胞因缺乏A/B抗原可应急输注给其他血型患者,但其血浆中的强效抗体可能引发输血相关急性肺损伤(TRALI)。研究数据显示,异型输血量超过800ml时,溶血反应发生率提高4倍,这促使临床指南严格限定O型血仅用于危及生命的紧急情况。对于A型受血者,现代血液分离技术可制备去除血浆的O型洗涤红细胞,将输血不良反应率控制在0.03%以下。

新生儿溶血症是A-O血型组合的典型临床挑战。当O型母亲孕育A型胎儿时,母体抗A IgG抗体穿透胎盘引发胎儿红细胞溶解,发生率达11%-25%。北京协和医院的研究表明,孕28周进行抗体效价监测联合B超大脑中动脉流速检测,可使重度溶血的确诊准确率提升至92%。基因重组技术开发的抗D免疫球蛋白虽对ABO溶血无效,但为其他血型系统溶血防治提供了技术范式。

四、公共卫生的新命题

血型分布差异正成为疾病防控的新维度。COVID-19大流行期间的多中心研究显示,A型个体感染风险较O型高1.2倍,重症转化率增加45%。机制研究表明,A型抗原与病毒刺突蛋白存在分子模拟现象,可能增强病毒入侵效率。这种关联性推动了个体化防护策略的发展,如建议A型人群优先接种加强疫苗。

在稀有血型保障方面,我国建立的RhD阴性血型库中,O型占比达63%,反映出血型兼容性管理的现实需求。生物工程领域,2022年剑桥大学团队利用糖苷酶成功将A型肾脏转化为O型,为缓解器官移植配型压力提供了革命性解决方案。这种血型转换技术的突破,预示着未来可能建立通用型血液制品生产线。

A型与O型的生物学对话,折射出生命科学的精妙与复杂。从抗原-抗体的分子识别到群体遗传的演化规律,从临床输血的精准施策到公共卫生的防控布局,这对血型组合持续推动着医学认知边界的拓展。随着单细胞测序和合成生物学技术的进步,未来研究可深入探索ABO血型与表观遗传调控的关系,开发基于血型特征的个性化医疗方案,同时加强血型转换技术的安全性评估。在生命奥秘的探索道路上,ABO血型系统仍将是最重要的路标之一。