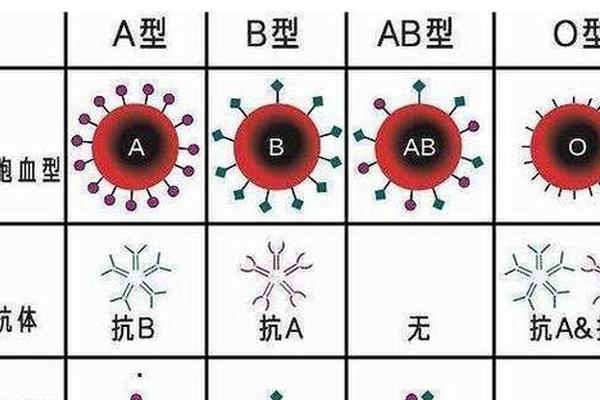

关于血型与健康及寿命的关系,科学界始终存在争议。近年来,A型血与O型血在长寿研究中的矛盾结论尤其引人注目:一方面,全球多项研究认为O型血具有更低的疾病风险;中国本土数据显示A型血的长寿老人比例反而较高。这种分歧不仅揭示了血型与健康关系的复杂性,也提示着环境、文化和遗传因素的交互作用对寿命的深远影响。

血型与疾病风险的关联

A型血的健康风险在多项研究中得到印证。2024年美国马里兰大学针对60万人群的研究发现,A型血个体因凝血因子活性较强,60岁前中风风险比其他血型高出16%。这与A型血血液黏稠度较高的特性相关,这种生理特征可能通过促进血栓形成,增加心脑血管疾病发生率。上海交通大学一项持续25年的队列研究进一步指出,A型血人群消化道肿瘤发病率显著高于其他血型,尤其是胃癌风险比B型血高25%。

相比之下,O型血展现出独特的健康优势。哈佛大学公共卫生学院追踪9万人20年的数据显示,O型血的心脏病风险较其他血型低5%-23%。其血液中特有的H抗原可能通过抑制低密度脂蛋白氧化,降低动脉粥样硬化风险。台湾学者对34万人的研究还发现,O型血人群的癌发病率明显低于非O型血群体。这些发现似乎为O型血的长寿假说提供了科学支撑。

中国长寿研究的特殊发现

中国本土研究却呈现出与全球数据相悖的现象。1981年长春地区90岁以上老人调查显示,A型血占比显著高于普通人群。2001年针对新疆维吾尔族百岁老人的研究更发现,长寿者中B型血最多,O型血最少。这种地域差异可能与中国人群特有的遗传背景相关——统计显示,中国A型血人口占比达28.29%,显著高于欧美国家的平均水平。

环境与生活方式的调节作用不容忽视。以东北地区为例,A型血人群虽面临较高疾病风险,但其传统饮食中富含大豆制品,这类食物中的异黄酮可能通过调节雌激素代谢,降低A型血女性乳腺癌发病率。中国农村地区普遍存在的家族聚居模式,使得A型血个体在晚年更容易获得家庭支持,这种社会网络对寿命的延长具有显著作用。

血型性格论的再审视

血型心理学理论认为,A型血人群的谨慎性格可能带来健康益处。日本学者发现,A型血个体对健康管理更为重视,其定期体检率比O型血人群高18%。这种性格特质在中国传统文化中尤为突出——A型血老人普遍遵循“饮食有节,起居有常”的养生理念,例如广西巴马长寿村的A型血居民,90%以上保持着日出而作、日落而息的规律生活。

但性格优势也可能转化为健康负担。美国心理学家发现,A型血人群的焦虑水平比其他血型高30%,这种持续的心理压力可能通过激活下丘脑-垂体-肾上腺轴,导致皮质醇水平长期偏高,进而加速端粒缩短。中国疾病预防控制中心2023年的调查显示,城市A型血居民中,患有慢性失眠的比例达41%,显著高于O型血的28%。

长寿机制的多维解析

从免疫学角度看,O型血的先天优势正在被重新评估。最新研究发现,O型血个体对疟疾、霍乱等传染病的抵抗力更强,这可能与红细胞表面缺乏A/B抗原有关。但在现代慢性病主导的死亡谱系中,这种优势的边际效益正在减弱——中国疾控中心数据显示,O型血人群的糖尿病发病率虽低,但其消化道溃疡住院率却是其他血型的1.7倍。

表观遗传学研究为血型与寿命的关系提供了新视角。2024年《自然·衰老》期刊的研究揭示,A型血人群的DNA甲基化模式具有更强的环境适应性。在低污染环境中,A型血个体的衰老相关基因表达比O型血延缓15%;但在高PM2.5暴露地区,这种优势则完全消失。这解释了为何中国工业城市中A型血死亡率较高,而生态保护区却呈现相反趋势。

血型与寿命的关系犹如复杂的拼图,既有生物学基础的硬核证据,又交织着环境文化的软性影响。当前研究提示:O型血的先天生理优势在全球范围内具有普适性,而A型血在中国特定环境下的长寿现象,则是遗传适应性与文化行为共同作用的结果。未来研究需建立跨地域、多族群的超大规模队列,结合基因组学与环境暴露组学,深入解析血型与寿命的交互机制。对于普通民众而言,与其纠结血型宿命论,不如践行健康生活方式——毕竟决定寿命的要素中,可控的行为选择远胜于不可变的遗传密码。