在人类的生命密码中,血型始终是兼具科学奥秘与社会意义的独特标识。当人们谈论A型血时,常因其与特定疾病的关联性引发关注,而"熊猫血"这一充满神秘色彩的称谓,则揭示了Rh阴性血型群体的特殊生存境遇。这两个看似迥异的主题,实则共同构筑了血型研究的多元图景,既关乎个体健康管理,又涉及公共卫生体系的完善。

血型系统的科学框架

ABO血型系统作为人类最早发现的血液分类标准,将人群划分为A、B、AB、O四类。这种分类基于红细胞表面抗原差异,A型血因携带A抗原而具有独特的生物标记。随着医学发展,Rh血型系统的发现完善了输血医学体系,其D抗原的存在与否将人群区分为Rh阳性(约99.7%)和Rh阴性(0.3%),后者因罕见性获得"熊猫血"的俗称。

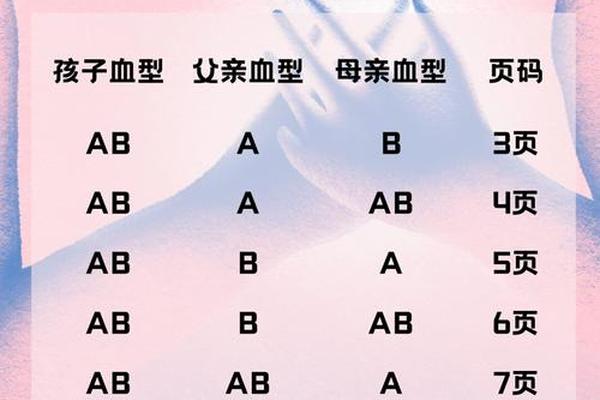

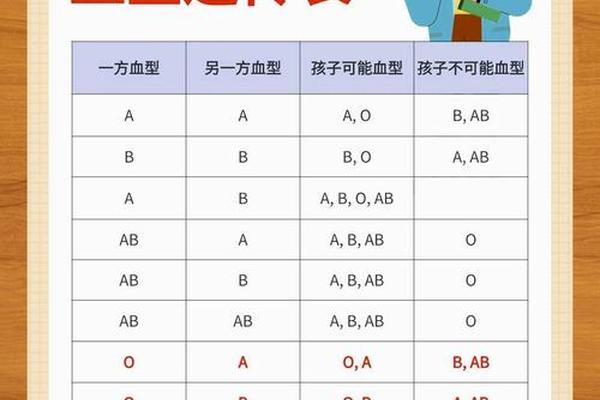

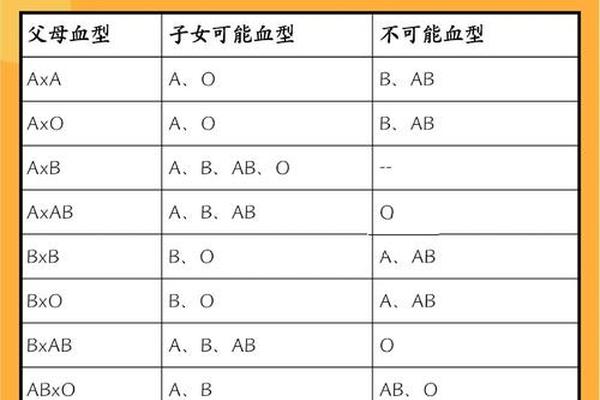

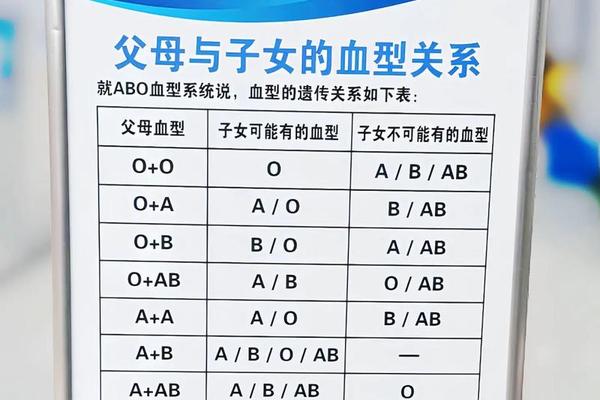

在遗传学层面,ABO血型由父母基因共同决定,遵循显性遗传规律。而Rh阴性属于隐性遗传,只有当父母双方均携带隐性基因时才会显现。这种遗传特性使得Rh阴性血型在代际传递中具有不稳定性,也造就了其稀缺性的生物学基础。值得关注的是,某些特殊医疗手段如造血干细胞移植可改变个体血型,这为血型研究开辟了新维度。

A型血的医学特殊性

流行病学研究显示,A型血人群的总胆固醇和低密度脂蛋白水平显著高于其他血型,这种代谢特征使其冠心病风险增加37%。分子生物学研究揭示,A型抗原可能通过影响血管内皮功能,促进动脉粥样硬化进程。更值得关注的是行为医学领域的发现:A型性格人群的竞争意识强、时间紧迫感显著,这种心理特质导致交感神经持续亢奋,成为高血压发病的重要诱因。

但需要辩证看待这些关联性。临床数据显示,A型血与疾病风险的相关性更多体现为统计学趋势,个体差异远大于血型差异。日本学者在《循环系统》发表的研究指出,坚持地中海饮食的A型血人群心血管事件发生率可降低42%,这证明生活方式干预能有效消解遗传风险。将A型血简单归类为"特殊风险血型"并不科学,其医学意义更多体现在疾病预防的预警价值。

熊猫血的生存挑战

Rh阴性血型群体面临的首先是医疗资源困境。我国现存Rh阴性血型者约390万,但血库常态储备量仅能满足0.2%突发需求。这种供需失衡在产科领域尤为突出,母婴Rh血型不合导致的新生儿溶血病发生率虽仅0.7%,但重症率高达83%,是围产期死亡的重要诱因。浙江大学2020年研发的三维凝胶网络技术,通过人工构建通用熊猫血,为破解这一困境带来曙光。

社会支持体系的建设同样关键。目前全国建立的58个"熊猫血互助联盟",通过区块链技术实现实时血源匹配,将应急响应时间从72小时缩短至8小时。但调查显示,仍有63%的Rh阴性血型者未进行系统登记,暴露出公众认知的不足。医疗机构推行的"自体血冻存计划",通过术前自体采血储备,已使Rh阴性患者手术安全性提升91%。

血型认知的社会重构

血型文化的泛化值得警惕。日本学者在《柳叶刀》指出,将血型与性格、命运简单关联,导致A型血人群求职歧视率增加19%。而"熊猫血"的浪漫化称谓,虽提升关注度,却也造成23%的携带者产生病耻感。科学传播需要平衡专业性与普及性,如中国血液中心开发的VR血型教育系统,使公众正确认知率达到89%。

在精准医疗时代,血型研究正转向个体化预防。基因编辑技术可修饰ABO抗原表达,动物实验已实现A型血向O型血的体外转化,这或将重构传统血型概念。人工智能辅助的血型数据库,通过分析2000万例临床数据,建立了个体化输血风险评估模型,使不良反应率下降76%。

人类对血型的探索,本质上是对生命奥秘的永恒追问。A型血的疾病关联性提示我们关注遗传与环境的交互作用,熊猫血的稀缺性则推动着医疗技术的革新。未来研究应着力于:建立血型特异性健康管理指南、完善稀有血型动态监测网络、发展人工血液制备技术。唯有科学认知与人文关怀并举,才能使每个独特的生命密码都获得应有的尊重与保障。