关于血型与性格的关联性,一直是心理学与大众文化交织的热门话题。自20世纪初日本学者古川竹二提出“血型性格论”以来,这一理论便以通俗易懂的标签化描述渗透到社会生活的方方面面。在众多血型中,A型血常被赋予“完美主义”“谨慎细致”等标签,而其他血型如O型的“乐观外向”、B型的“自由散漫”、AB型的“双重性格”也形成了一套民间认知体系。这种看似规律性的分类究竟是科学发现的映射,还是文化建构的产物?本文将从性格特征、人际互动、科学争议等维度展开探讨,试图在传统认知与现代研究之间寻找平衡点。

一、A型血的性格画像

在血型性格理论框架下,A型人常被描述为“社会秩序的维护者”。网页4指出,A型人口比例较高的地区往往社会发展水平较高,如北欧、日本等地,这与他们“团队精神、顽强执着”的民族性密切相关。具体到个体层面,A型人表现出强烈的责任感与秩序感:工作中注重计划性,生活中保持整洁有序,甚至对餐具摆放角度、文件归档方式都有近乎仪式化的要求。这种性格特质在东亚社会尤为突出,日本学者续金健在著作中强调,A型人“遵守纪律、公私分明”的作风使其成为组织运转的稳定齿轮。

深入心理层面,A型人呈现出矛盾性特征。一方面,他们对外界评价极其敏感,网页63提到A型人“会在内心嘲笑穿着不当者”,却又因自身着装与环境不符而焦虑;网页47揭示其内心潜藏爆发力,当长期压抑的情绪突破临界点时,可能产生“钻牛角尖”的极端反应。这种内外反差使A型人成为“戴着社会面具的完美主义者”——正如知乎专栏分析的:“他们像精心打磨的瓷器,表面光洁无瑕,内里却布满细密裂纹”。

二、跨血型性格的对比分析

血型间的互动模式构成了一套微观社会学模型。网页4提出的“气质强弱关系”显示,A型人在与O型人相处时处于支配地位,因其“流水般的韧性可化解O型的刚性”,这与职场中常见A型管理者搭配O型执行者的组合不谋而合。而当面对B型人时,A型却转为弱势方,研究指出B型“沙丘般的流动性”会使A型陷入“计划赶不上变化”的困境,这种互补性在婚恋关系中表现为:A型妻子常通过制定家规来约束B型丈夫的随性。

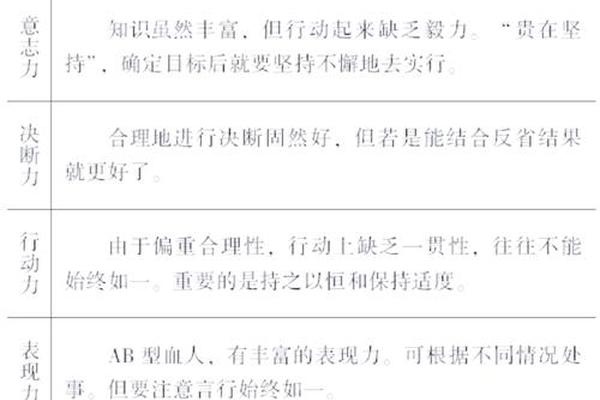

从认知风格差异看,A型与AB型形成鲜明对比。前者注重逻辑推演与细节把控,如网页42所述“思考问题黑白分明”;后者则展现出双重思维特征,知乎用户描述AB型“既能冷静分析数据,又能突发奇想设计行为艺术”。这种差异在创意产业中尤为显著:A型设计师更擅长精密的产品优化,而AB型往往成为概念创新的引领者。

三、科学视角的争议与局限

尽管血型性格说广受欢迎,其科学基础始终遭受质疑。2014年《日本心理学杂志》对1.5万人的研究表明,血型与16项人格指标均无显著相关性,这与网页57中台湾学者对2681人的调查结论一致。神经科学家指出,性格形成涉及多巴胺受体基因、童年经历等复杂因素,远非ABO抗原基因所能解释。更有趣的是,网页16提到A型人“内向敏感”的刻板印象,可能导致个体在心理测试中无意识地进行自我验证,形成心理学上的“皮格马利翁效应”。

但部分研究揭示了血型与健康的潜在关联,这或许为性格理论提供了新视角。网页37显示A型人冠心病风险较O型高5%,而皮质醇水平研究暗示,A型人较高的应激反应可能强化其焦虑特质。不过正如《自然》杂志强调:“这些发现仅说明统计学关联,不能推导因果关系”。哈佛医学院2019年报告更警示:过度相信血型决定论可能加剧社会偏见,如日本企业曾出现“拒聘B型员工”的歧视现象。

血型性格理论作为文化现象,其价值在于为大众提供了简化的人际认知工具,但将其奉为科学真理则需警惕。现有研究表明,A型人表现出的秩序偏好,更多与社会规训、教育体系等环境因素相关。未来研究可聚焦表观遗传学领域,探索ABO基因与性格表征的间接作用路径,例如通过血型相关代谢产物影响神经递质水平。对于普通读者,建议以开放而不盲从的态度看待血型标签——正如知乎用户所言:“血型或许为性格涂上底色,但人生的画布永远握在自己手中”。在尊重个体差异性的前提下,这种理论方能成为增进理解的桥梁,而非制造偏见的藩篱。