人类ABO血型系统的分布规律,不仅是遗传学研究的经典课题,更是理解族群迁徙、疾病关联和临床医学的重要窗口。根据中国最新的大规模研究,14.4亿人口中O型占比34.20%,A型28.72%,B型28.17%,AB型仅8.91%,这一数据揭示了我国血型分布的独特性。而全球范围内,O型血占比约41%,A型28%,B型24%,AB型7%,显示出明显的种族与地域差异。这种生物学特征背后,蕴含着复杂的地理密码与进化逻辑。

地理分布特征

中国ABO血型的地理分异呈现鲜明梯度。研究显示,从北至南可划分为四个特征区:Ⅰ区(华北及东北)以B型为主导(28%-33%),O型与A型趋于均衡;Ⅱ区(长江流域)O型占比35%-40%,B型显著降低至23%-26%;Ⅲ区(西南及华中)O型达40%-44%,A型与B型接近23%-28%;Ⅳ区(华南及东南沿海)O型38.74%,B型33.64%,形成独特的双峰分布。例如广东O型占比高达42.96%,广西更达45.58%,而黑龙江B型占比32.93%,内蒙古33.51%,这种空间格局与历史民族融合密切相关。

这种分布的形成机制可追溯至古代族群迁徙。分子人类学研究表明,O型血最初富集于中原地区,后因战乱向南扩散;B型基因源于北方游牧民族,随着匈奴、鲜卑等族群与汉族融合而渗透;A型则与荆楚、百越等南方原住民族关联。青藏高原的B型高比例(西藏35.01%)印证了古羌族基因的留存,而台湾O型42.60%则反映了南岛语族的遗传特征。

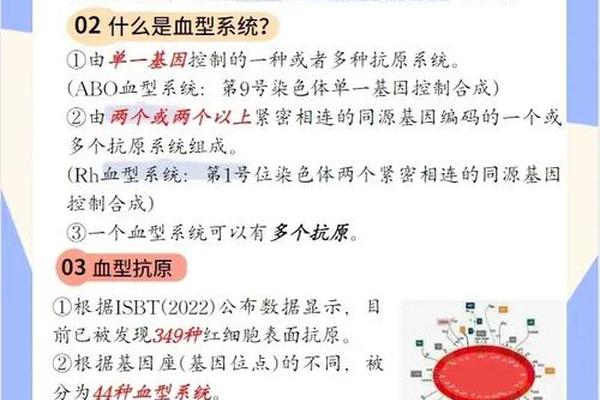

遗传与进化溯源

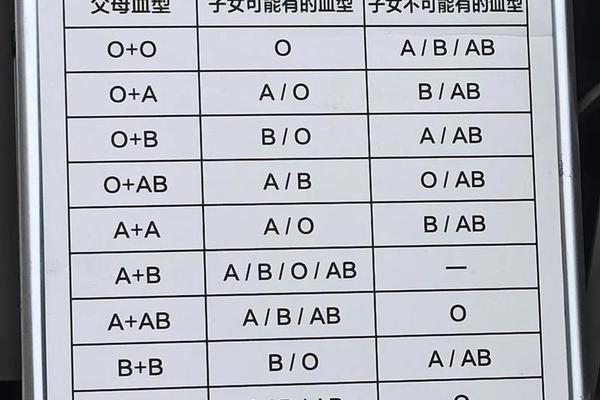

ABO血型系统的多态性起源于2000万年前的灵长类共同祖先。跨物种比较显示,人类与猩猩、长臂猿等共享A/B抗原的氨基酸序列,证明该血型系统属于古老的跨物种多态性。中国汉族ABO基因频率的南北差异,可能与姓氏宗族迁徙相关——南方丘陵地形阻碍人口流动,导致陈、林、黄等大姓的血型遗传稳定性高于北方。

群体遗传学模型揭示,ABO多态性在自然选择中保持平衡。例如O型个体对疟疾的抵抗力较强,在热带地区具有生存优势;而A型与消化道病原体的免疫应答相关。中国长江流域A型高发(湖南35.07%,江西32.86%),可能与历史上血吸虫病流行区的自然选择压力有关,这为疾病地理学研究提供了新视角。

临床医学意义

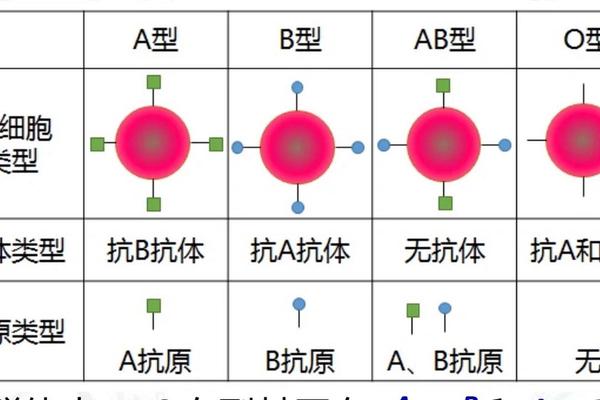

血型分布直接影响临床用血策略。我国O型血需求持续高位(占总用血量40%),但库存常现紧缺;AB型虽仅占8.91%,因临床用量少更易出现库存积压。输血医学研究证实,A型人群静脉血栓风险增加18%,O型产妇妊娠高血压发生率高出23%,这要求血库建立动态预测模型,例如在心血管疾病高发区增加A型血储备。

疾病易感性研究揭示深层机制。O型个体诺如病毒感染风险是其他血型的2.4倍,因其肠道细胞表面H抗原更易被病毒识别;而A型人群胃癌发病率较高,可能与幽门螺杆菌结合能力相关。这些发现推动了个体化预防医学的发展,例如对O型血人群加强消化道传染病筛查。

ABO血型的地理图谱,是解码人类进化与疾病史的生物罗盘。当前研究已建立370个地级市的完整血型数据库,但少数民族样本覆盖仍需加强。未来研究可整合古DNA分析与环境变量建模,揭示气候变迁对血型分布的塑造作用。在应用层面,需建立基于血型地理差异的精准输血网络,并开发血型特异性疫苗策略。正如兰德斯坦纳在发现血型时所言:"血液中的密码,永远是人类认识自身的重要钥匙。" 透过这组红色密码,我们终将揭开更多生命奥秘。