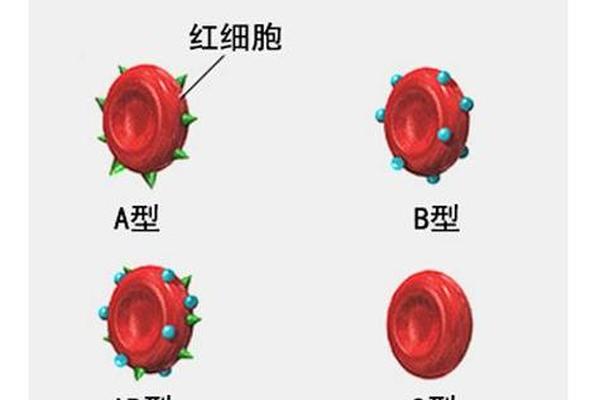

在人类复杂的血型系统中,张兰的A-与A+血型揭示了ABO与Rh两大系统的交叉作用。A型血指红细胞表面存在A抗原,而Rh系统则以D抗原的存在与否划分阴阳性。A+(Rh阳性)是A型血中的常见类型,全球占比约32%;A-(Rh阴性)则属于稀有血型,在我国仅占0.3%-0.4%。这种生物学差异不仅影响输血安全,更与疾病易感性、遗传特征等深层生理机制密切相关。

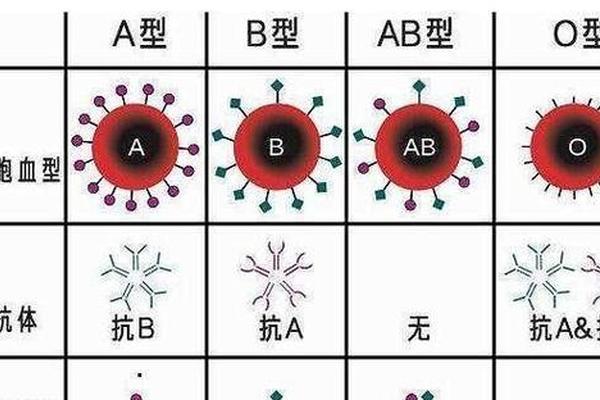

从抗原构成来看,A型血人群的血清中含抗B抗体,而Rh阴性个体因缺乏D抗原,可能通过输血或妊娠产生抗D抗体。这种免疫特性使得Rh阴性血型者在临床中被称为“熊猫血”,需要特殊的血液管理策略。值得注意的是,Rh系统的复杂性远超D抗原单一指标,其基因座包含C、c、E、e等多态性位点,这为精准医疗提出了更高要求。

二、遗传规律与家族血型关联

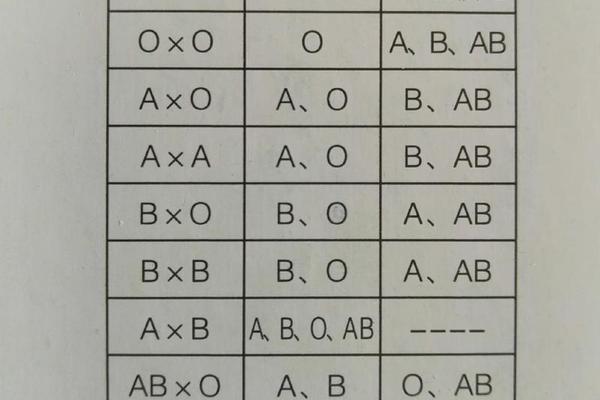

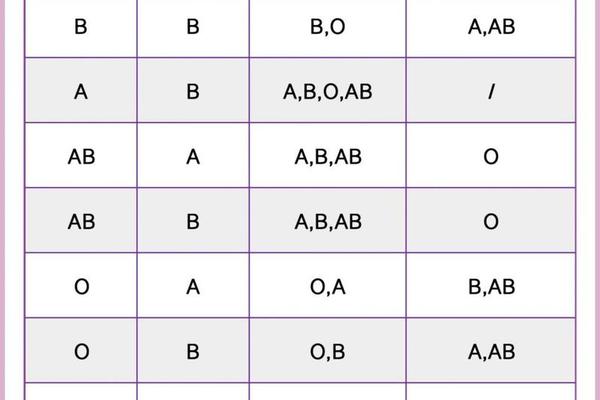

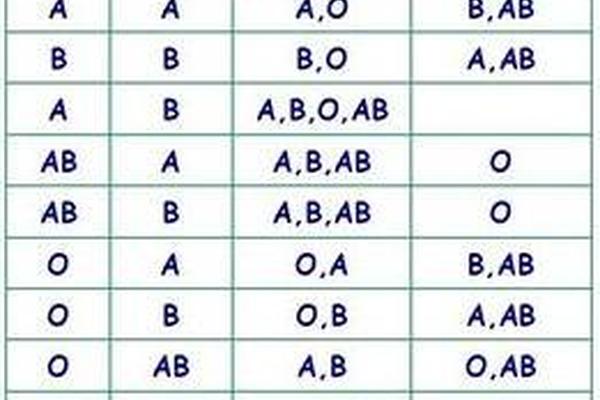

根据ABO血型遗传规律,父母均为A型血时,子女可能为A型(75%)或O型(25%);若父母携带Rh阴性基因,则子女有25%概率表现为Rh阴性。张兰的A-血型提示其父母至少各携带一个Rh阴性隐性基因,这种遗传模式在东亚人群中尤为罕见,可能与历史迁徙中的基因瓶颈效应相关。

Rh血型系统的遗传机制涉及RHD和RHCE两个紧密连锁的基因。研究发现,亚洲人群中的Rh阴性表型多由RHD基因完全缺失引起,而欧洲人群则常见RHDΨ假基因突变。这种基因差异导致不同族群间Rh阴性血型分布的不均衡性。值得注意的是,Rh阴性孕妇若怀有Rh阳性胎儿,可能引发新生儿溶血病,因此产前抗体筛查对A-血型女性至关重要。

三、健康风险与疾病易感性特征

多项研究表明,A型血人群患胃癌的风险较O型血增加20%,其机制可能与幽门螺杆菌更易附着于A抗原有关。在心血管领域,A型血者因凝血因子VIII和血管性血友病因子水平较高,深静脉血栓形成风险增加51%。而对张兰这类Rh阴性个体,研究显示其免疫系统对某些病毒(如诺如病毒)的抵抗力更强,这可能与进化过程中病原选择压力相关。

针对A型血的代谢特征,2023年《柳叶刀》刊文指出,A型人群对植物蛋白的消化吸收效率更高,这可能解释其素食饮食模式下的营养优势。但Rh阴性血型者的血清IgE水平普遍偏高,过敏性疾病发生率较Rh阳性者增加15%。这些发现为个性化健康管理提供了重要依据,例如A型血者需加强胃癌筛查,而Rh阴性人群应重视过敏原检测。

四、社会认知与行为特质争议

尽管民间常将A型血与严谨、保守的性格特征相关联,但心理学研究证实这种关联缺乏科学依据。2015年北京大学心理学系研究发现,所谓“A型人格”特质(如时间紧迫感、竞争意识)与ABO血型无统计学相关性,更多受文化环境与个人经历影响。日本学者山田广嗣的追踪研究也显示,血型性格说在控制教育水平变量后,预测效力趋近于零。

社会认知偏差仍在持续强化血型标签。韩国就业市场调查显示,31%的企业在招聘时关注血型信息,其中金融行业更倾向选择A型候选人。这种非理性偏好催生了“血型修饰”产业链,日本甚至有诊所提供血型信息修改服务。对此,世界医学协会2019年声明强调,任何基于血型的歧视都违反医学。

五、稀有血型的医学与社会价值

作为Rh阴性血型者,张兰的血液在急救医学中具有特殊价值。我国建立的“熊猫血库”采用冰冻红细胞技术,将稀有血型保存期延长至10年,但供需缺口仍达60%。基因编辑技术的突破为人工制造Rh阴性血液带来曙光——2024年深圳血液中心成功将诱导多能干细胞分化为Rh阴性红细胞,转化效率达87%。

在社会协作层面,Rh阴性群体自发组建的互助网络已覆盖全国287个城市,通过区块链技术实现血液资源实时匹配。这种公民科学实践不仅提升应急输血效率,更创造了新型社会资本。未来,随着血型分子机制的深度解析,个性化输血方案和血型兼容性器官移植将成为可能。

超越标签的生物学启示

从张兰的A-血型透视人类遗传多样性,我们看到血型系统既是生物进化的时间胶囊,也是社会认知的棱镜。科学数据表明,血型与健康、性格的关联需谨慎解读,其真正价值在于推动精准医学发展。建议未来研究聚焦三大方向:建立百万级血型-疾病关联数据库、开发通用型人工血液制品、完善稀有血型保护体系。唯有破除血型决定论迷思,才能实现从“血液标签”到“生命关怀”的认知跃迁。