血型作为人类基因的显性表达,其分布规律与族群迁徙、环境适应密切相关。根据国际输血协会(ISBT)统计,中国A型血人口占比约为28%,虽非最少(AB型仅7%),但其“存在感缺失”常引发讨论。从遗传学角度,血型分布与人类早期生存策略有关。研究指出,A型血的出现与农耕文明的兴起相关,亚洲地区A型血比例较高可能源于古代长江流域稻作民族的基因延续。例如,湖南、湖北等长江中游省份A型血比例达32%以上,印证了该地区作为早期农业文明核心的血型遗传特征。

A型血并非在所有地域占据优势。华南地区A型血比例骤降至25%以下,这与历史上南方百越族群的基因融合有关。基因测序显示,岭南地区O型血占比高达45%,反映出海洋性气候环境下采集族群的血型特征。这种南北差异揭示了血型分布的本质:它不仅是基因的随机组合,更是人类适应自然环境的“生存密码”。正如日本学者提出的“血型进化论”,A型血人群的谨慎性格可能源于农耕社会对稳定性的需求,而这种特质在游牧或海洋文明中反成劣势。

二、性格与困境:完美主义的双刃剑效应

A型血人群常被贴上“严谨”“敏感”“追求完美”的标签。心理学研究显示,A型血个体前额叶皮层活跃度较高,这解释了他们对细节的高度关注和风险规避倾向。这种性格特质在农耕社会是生存优势,但在现代社会却可能转化为压力源。美国马里兰大学对60万人的研究表明,A型血人群60岁前中风风险显著升高,可能与长期压力导致的血管内皮损伤有关。

这种性格特质还影响着社会行为模式。血型文化研究指出,A型血人群献血意愿较低,与其对医疗风险的过度担忧相关。数据显示,中国血库A型血缺口达35%,而O型血缺口仅为15%。这种“需求-供给”失衡形成恶性循环:医院对A型血需求大(因可输给A/AB型),但献血者因担忧健康风险而却步。日本学者山本昌弘在《血型与社会行为》中强调,A型血人群的“自我牺牲”特质使其更倾向于家庭责任而非公共事务,进一步削弱群体可见度。

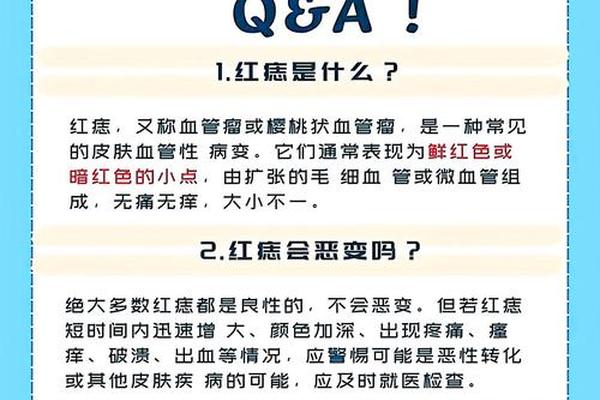

三、健康迷思:疾病易感性的科学辨析

关于A型血的健康争议始终存在。2024年《神经学》杂志的60万人队列研究证实,A型血人群早发型中风风险较其他血型高18%。其机制可能涉及凝血因子VIII水平偏高及血管紧张素转换酶(ACE)基因多态性。但值得注意的是,这种风险具有显著的地域差异性:在A型血占比32%的华中地区,心脑血管疾病死亡率反而低于全国均值,提示环境与生活方式的中和作用。

A型血的免疫特性常被忽视。基因组学研究发现,A型抗原能与某些病毒表面蛋白结合,这解释了为何A型血人群对诺如病毒、疟疾的抵抗力较弱。但这种“劣势”在特定历史时期曾转化为优势——14世纪欧洲黑死病期间,A型血人群存活率更高,因其红细胞抗原可抑制鼠疫杆菌增殖。这些矛盾现象警示我们:血型与健康的关系绝非简单因果,而是基因与环境动态博弈的结果。

四、文化建构:被忽视的隐性多数

A型血的“少数感”实为文化建构的产物。从血型性格理论的发展史可见,20世纪日本将A型血塑造为“模范职员”象征,这种标签化导致其特质被片面解读为“保守”而非“尽责”。中国社交媒体中的血型讨论同样存在偏差:O型血的“万能献血者”光环、AB型的“稀有性”话题,都挤压了A型血的话语空间。

地域文化差异加剧了这种认知偏差。在A型血占比35%的湖南,民间流传“A型多俊杰”的谚语;而广东地区“A型寡助”的说法,实则反映商业文化对谨慎性格的误读。这种文化滤镜导致A型血群体成为“沉默的大多数”——他们占总人口近三成,却因缺乏鲜明标签而隐身于统计数字。

超越标签的认知重构

A型血群体的所谓“少数”状态,实则是遗传规律、性格特质、健康认知与文化建构共同作用的复杂现象。现有数据表明,其人口基数庞大,所谓“倒霉”更多源自认知偏差而非客观现实。未来研究应关注三个方向:一是建立血型与环境的动态关联模型,二是开发基于血型的个性化健康管理方案,三是解构血型文化中的刻板印象。对于A型血人群,建议强化心血管疾病早期筛查,同时通过社区献血教育提升公益参与度。唯有跳出“血型决定论”的窠臼,才能真实还原每个血型群体在人类文明进程中的独特价值。