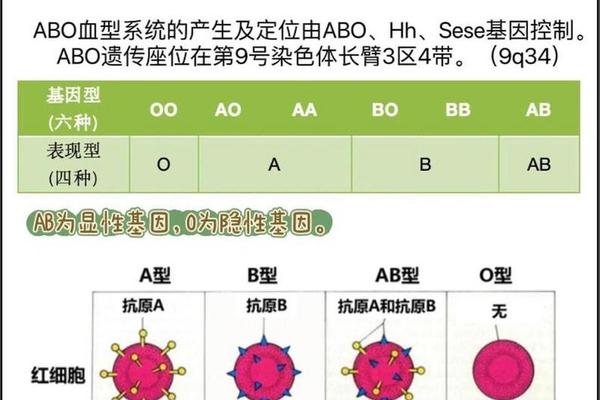

人类血型系统的复杂性源自1901年卡尔·兰德施泰纳发现的ABO血型系统。A型血作为全球第二常见的血型类型(约占40%),其基因位点位于第9号染色体长臂,通过特定的糖基转移酶在红细胞表面形成抗原决定簇。而A+型中的"+"符号代表RhD抗原阳性,这种由RHD基因控制的蛋白质在输血医学中具有决定性意义。2018年《血液学年鉴》的研究显示,Rh阳性群体占总人口85%,这使得A+型成为兼具临床普遍性和特殊性的研究对象。

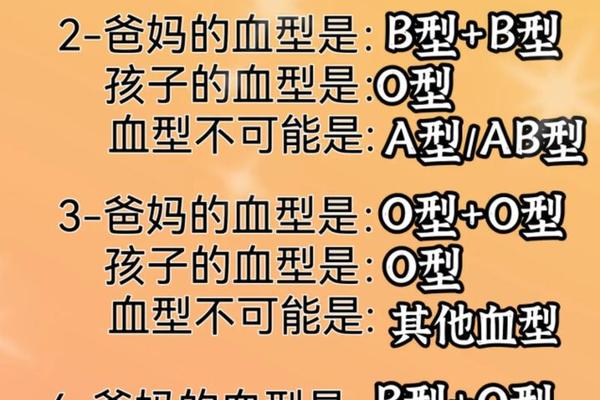

从分子生物学角度,A型血的亚型分化值得关注。A1和A2亚型的差异体现在红细胞表面抗原数量及结构上,A2亚型携带者可能产生抗A1抗体。这种微观差异在器官移植配型中可能引发严重排斥反应。日本国立遗传学研究所2021年的测序数据显示,东亚人群中A2亚型出现率不足0.3%,这为区域性医疗策略制定提供了重要依据。

二、健康风险与疾病关联

流行病学研究持续揭示血型与疾病的奇妙关联。2020年《新英格兰医学杂志》的荟萃分析指出,A型血个体罹患胃癌的风险较O型血人群升高20%,这可能与幽门螺杆菌更容易黏附A型抗原有关。更值得关注的是,A型血人群的纤维蛋白原水平普遍较高,这解释了为何其静脉血栓风险较其他血型增加15%-25%。

在代谢性疾病领域,哈佛大学公共卫生学院追踪30年的数据显示,A型血人群的糖尿病发病率较B型血低8%。这种保护效应可能与影响胰岛素敏感性的特定基因位点连锁有关。但需要警惕的是,A型血孕妇发生RhD血型不合引发的新生儿溶血概率虽低(约0.3%),其严重程度却可能危及胎儿生命,这凸显了产前血型筛查的必要性。

三、输血医学的关键地位

作为临床用量最大的血型之一,A+型血液的供需平衡直接影响医疗系统运转。根据世界卫生组织统计,每10万人口需储备约500单位A+型全血才能满足常规需求。但地域分布差异显著:亚洲部分地区的A+型库存常年低于,而欧美国家则相对充足。这种地理差异促使国际血液银行联盟建立全球调剂网络。

在输血实践中,A+型血液的"通用性"存在特殊限制。虽然理论上可接受A+和A-型血液,但临床仍严格遵循同型输注原则。2022年国际输血协会更新的指南特别强调,对于需要长期输血的血液病患者,即使RhD阳性也应优先选择RhC、RhE等次要抗原完全匹配的血液,这对血库精细化管理提出了更高要求。

四、进化视角下的文化密码

血型人类学研究揭示,A型血基因可能在农业文明发展中发挥了特殊作用。德国马普研究所的基因图谱显示,A型血在欧洲农耕族群中的出现频率较游牧民族高出34%,可能与其对谷物消化系统的适应性有关。这种进化印记至今影响着现代饮食建议,虽然"血型饮食说"的科学性仍存争议,但确实有研究显示A型血个体对植物蛋白的代谢效率较动物蛋白高5%-7%。

在东亚文化中,血型性格学说持续引发社会关注。日本心理学家能见正比古的《血型人间学》曾引发全民讨论,尽管缺乏严谨科学依据,但这种文化现象本身值得深思。韩国延世大学的社会调查显示,76%的A型血受访者自认为具有"细致谨慎"的特质,这种自我认知可能影响职业选择与人际交往模式。

五、未来研究与临床展望

随着单细胞测序技术的突破,血型研究正进入分子诊疗新纪元。2023年《自然·医学》报道的CRISPR血型改造技术,成功将A型红细胞转化为通用O型,转化效率达98%。这种突破不仅可能缓解血源短缺,更为异种器官移植开辟了新路径。但同时需要警惕基因编辑可能引发的表观遗传学改变风险。

在精准医疗框架下,建立血型-药物反应数据库成为迫切需求。已有证据显示,A型血患者对某些抗血小板药物的敏感性存在差异。美国FDA正在推进的血型个性化用药指南,预计将重新定义临床给药方案。这些发展提示,血型研究正在从传统的输血医学向系统化个体医疗转型。

血型作为生命留给人类的生物学名片,A+型所承载的不仅是红细胞表面的抗原标记,更是人类进化、疾病防御、社会文化的多维投影。从保障输血安全到探索基因奥秘,从预防相关疾病到开发新型疗法,对A型血的深入研究将持续推动医学进步。未来的研究应着重于建立跨学科的血型数据库,开发快速血型转化技术,并在框架下探索血型基因的临床应用边界。