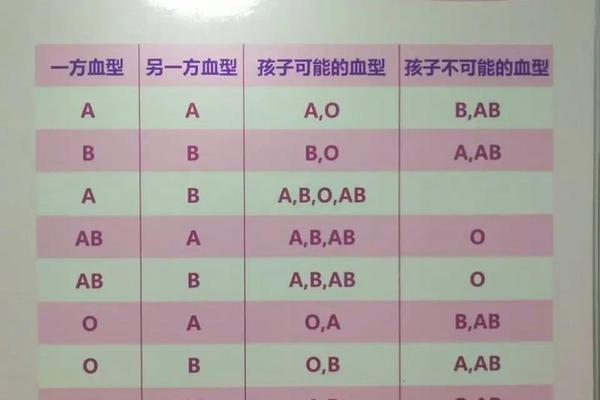

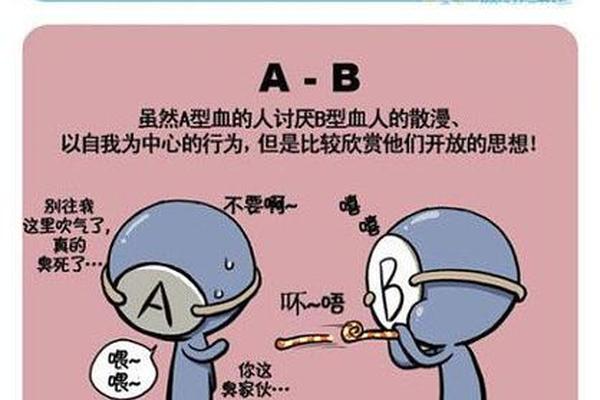

血型与性格的关联性假说起源于20世纪初的日本,其核心观点认为ABO血型系统与个体的性格特质、情感模式及人际偏好存在潜在联系。这一理论在东亚社会尤其是日本、韩国和中国广泛传播,形成了独特的文化现象。在婚恋领域,O型血男性常被描述为“自信果断、富有领导力”,而A型女性被认为“细致理性、追求完美”,AB型女性则兼具“理性与矛盾性”。但学术界普遍认为,血型性格理论缺乏科学依据,更多是基于文化建构的刻板印象。

从生物学角度,血型仅反映红细胞表面抗原的差异,与神经递质、大脑结构等影响性格的生理机制无直接关联。日本九州大学绳田健悟团队对1万名日美受试者的研究证实,血型与性格特质之间不存在统计学相关性。文化惯性使得这一理论仍被部分群体用于婚恋决策,反映出社会心理学中的“确认偏误”现象。

二、O型男性与A型女性的互动模式

根据血型性格理论的描述,O型男性常被赋予“目标导向、行动力强”的特质,而A型女性则以“责任感强、注重细节”著称。这种组合在理论上可能形成互补关系:O型男性的果断能弥补A型女性的谨慎,而A型女性的周密计划性可为O型男性提供支持。例如在职场合作中,A型女性的风险评估能力与O型男性的执行力结合,可能提升团队效率。

从情感需求角度看,A型女性“追求稳定”的特质与O型男性“渴望认可”的心理需求存在契合点。日本婚介机构调查显示,约38%的O型男性受访者认为A型女性的“家庭观念强”最具吸引力。但需注意,这种数据可能受文化预设影响,实际关系质量更多取决于个体差异而非血型标签。

三、O型男性与AB型女性的潜在张力

AB型女性在血型理论中被描述为“理性与感性的矛盾体”,兼具A型的逻辑思维与B型的自由气质。这种复杂性对O型男性可能产生双重吸引力:既欣赏其独立思考能力,又需应对情绪波动带来的挑战。韩国首尔大学的社会学研究指出,AB型女性在跨血型婚恋中的离婚率较其他组合高12%,但样本量较小且未控制其他变量。

从沟通风格分析,AB型女性的“多重性格特征”可能引发O型男性的认知冲突。实验心理学研究发现,AB型个体在压力情境下更易出现“决策摇摆”,这与O型男性“快速决断”的偏好可能产生摩擦。这种理论化推论忽略了个体社会化过程的调节作用,实际关系动态远比血型标签复杂。

四、科学视角下的婚恋选择逻辑

现代心理学强调“大五人格模型”(开放性、尽责性、外倾性、宜人性、神经质)对婚恋匹配的预测效度远高于血型分类。美国明尼苏达双生子研究证实,遗传因素对性格的影响仅占40%-60%,且主要通过神经生物学机制而非血型表达。真正影响婚恋质量的要素包括价值观契合度、冲突处理能力和情感回应模式,这些都与血型无直接关联。

值得警惕的是,血型决定论可能导致“社会标签化”风险。日本劳动省2023年报告显示,9%的企业在招聘中隐性参考血型信息,涉嫌构成就业歧视。这种将复杂人性简化为四种类型的思维,本质上与种族主义共享同种认知谬误。

五、研究局限与未来方向

现有血型研究存在方法论缺陷:多数支持性研究样本量不足、未采用双盲实验设计,且结果无法跨文化复现。未来研究应聚焦三个方向:其一,通过脑成像技术探究血型抗原与神经活动的关联性;其二,开展跨文化纵向追踪,区分先天因素与文化建构的影响权重;其三,建立血型理论的学评估框架,防范其对社会公平的潜在威胁。

总结与建议

血型与婚恋偏好的关联本质是文化叙事而非科学事实。O型男性对A型或AB型女性的“偏好”,更多反映社会认知框架下的刻板印象,而非生物学规律。婚恋决策应回归个体特质的具体分析,警惕将复杂人性简化为字母符号的心理惰性。建议公众以“趣味谈资”而非“决策依据”看待血型理论,学术界则需加强科学传播,消解伪科学的社会渗透。对于真正追求婚恋质量的个体,发展情感智慧与沟通技能远比关注血型更具现实意义。