在社交媒体平台热传的《A型血人的性格》系列视频中,主角常以夸张的肢体语言演绎A型血人对细节的执着:反复擦拭桌面的咖啡渍、提前三天规划周末行程、甚至因PPT字体不一致而彻夜修改。这些幽默场景背后,折射出A型血人被广泛认知的核心特质——追求完美与责任感过剩。

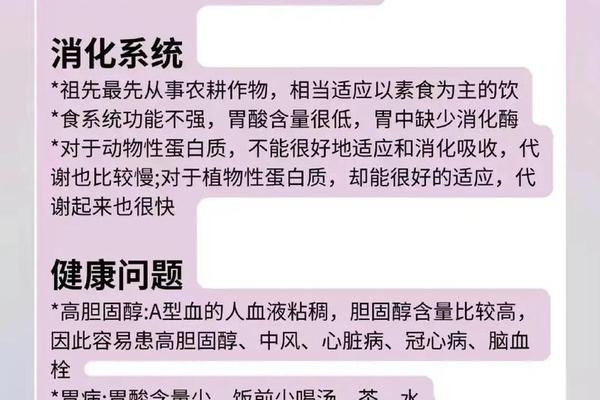

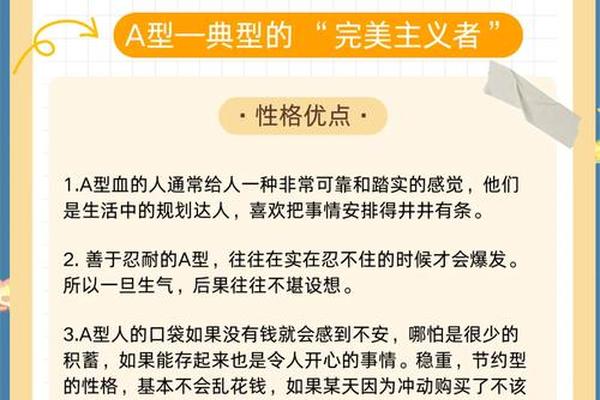

从日本古川竹二提出的血型性格理论到现代流行文化,A型血人始终被描述为“隐忍的完美主义者”。根据多份研究资料,A型血人倾向于将外部评价内化为自我要求,表现出强烈的秩序感和道德准则。例如网页13提到,他们“对工作秉持严谨态度,注重细节,力求尽善尽美”,这与视频中主角因文件页码错位而焦虑的情节形成互文。这种性格的形成机制,或可追溯至其“冬季”象征——如网页3所述,A型血人像寒冬般隐忍内敛,通过持续积累力量达成目标。

完美主义亦是双刃剑。临床心理学研究指出,过度追求完美可能导致焦虑障碍和强迫倾向。视频中“半夜起床整理书架”的荒诞桥段,恰是这种特质的戏剧化呈现。网页57更深入剖析了A型血人的心理困境:他们在“维持秩序”与“突破桎梏”间反复挣扎,既渴望创新又恐惧失控,这种矛盾性构成了其性格的深层张力。

二、情感模式:理性外壳下的敏感内核

视频中一段经典对白令人印象深刻:“你知道为什么A型血人总带着笔记本?因为连心动都要列计划表。”这看似夸张的设定,实则揭示了该群体情感表达的特殊性——用理性框架包裹感性冲动。

研究显示,A型血人普遍存在“情感延迟表达”现象。如网页63所述,他们“顾及他人感受,容易赢得信任”,却常因过度思虑错失情感表达时机。这种特质在婚恋场景中尤为明显:网页57提到A型血女性“在恋爱中被动谨慎”,需通过长期观察确认对方可靠性。而网页15则指出,他们“倾向于用行动而非语言示爱”,例如通过细致关怀替代甜言蜜语。

这种克制背后隐藏着强烈的情感需求。神经科学研究发现,A型血人对负面情绪更敏感,杏仁体活跃度显著高于其他血型群体。视频中“默默消化委屈”的桥段,恰是这种生理特质的艺术化表现。正如网页13所言,A型血人“压力下易产生焦虑”,需通过建立安全型依恋关系缓解情绪负担,这一发现为理解其情感模式提供了科学注脚。

三、职场画像:可靠性与创造力的博弈

系列视频最受欢迎的《办公室生存指南》单元,塑造了典型的A型血职场人形象:文件柜按颜色编码分类、会议记录精确到秒、对突发状况准备三套应急预案。这些细节生动诠释了该群体“人类流程图”的职场标签。

管理学研究表明,A型血人是组织架构中不可或缺的“稳定器”。网页15强调他们“善于合作、富有团队精神”,而网页3更将其比喻为“闷声发大财”的实干家。这种特质在程序性工作中表现尤为突出,例如财务审计、项目管理等领域。日本企业甚至发展出血型人力资源管理理论,将A型血员工优先配置于质量控制岗位。

但过度依赖规则可能限制创新突破。脑成像实验显示,A型血人在应对非结构化任务时,前额叶皮层激活程度较低。这与视频中“因流程手册缺失而手足无措”的情节形成呼应。值得关注的是,部分A型血个体会通过刻意训练发展适应性,如网页56所述“慢性子却能在紧急情况下保持节奏”,这种动态调节能力正在成为组织行为学的新研究方向。

四、争议反思:科学理论与文化想象的边界

尽管血型性格论在东亚社会影响深远,其科学基础始终备受质疑。网页22列举了2014-2016年间多项跨国研究,证实血型与性格无统计学显著关联。更尖锐的批评来自网页47,指出“性格受遗传、环境等多因素影响,远复杂于血型分类”。

这种文化现象的持续流行,或许源于其提供的认知捷径。社会心理学实验表明,血型标签能帮助个体快速构建自我认同。视频中“A型血人设”引发的观众共鸣,本质上是群体归属感的投射。正如网页14所述,该理论在日本已成为“类似星座的社会润滑剂”,发挥着调节人际预期的功能。

未来研究需在三个方向突破:一是开展跨文化比较,厘清血型观念与社会建构的关系;二是探索“自我实现预言”对性格塑造的影响机制;三是开发更精细的测评工具,如网页61提到的A型行为量表(TABP),为个性研究提供科学化路径。唯有打破“血型决定论”的思维定式,才能更客观地理解人性复杂性。

从娱乐化的短视频到跨世纪的学术争论,A型血人的性格图谱始终游走于科学实证与文化想象之间。本文通过解构流行文化文本,结合多学科研究成果,揭示了该群体追求完美、情感克制、职场可靠等特质的形成逻辑与社会意义。尽管血型决定论缺乏严谨科学支撑,但其作为文化符号的价值不容忽视——它既是个体寻找自我定位的镜子,也是社会观察人性百态的棱镜。对于观众而言,或许最重要的不是相信血型预言,而是透过这些生动叙事,更深刻地理解人类性格的多样性与可塑性。