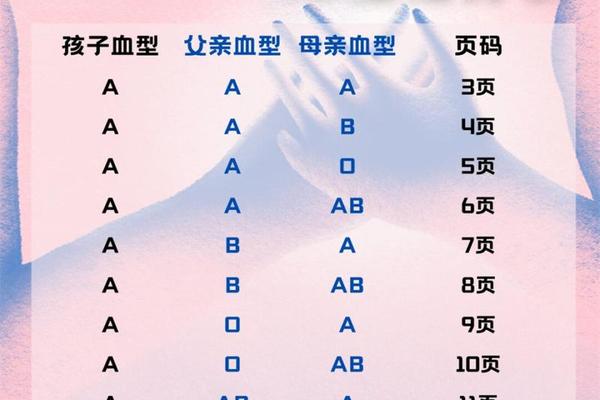

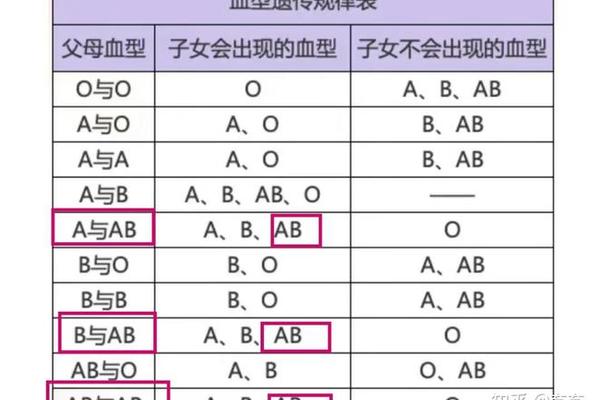

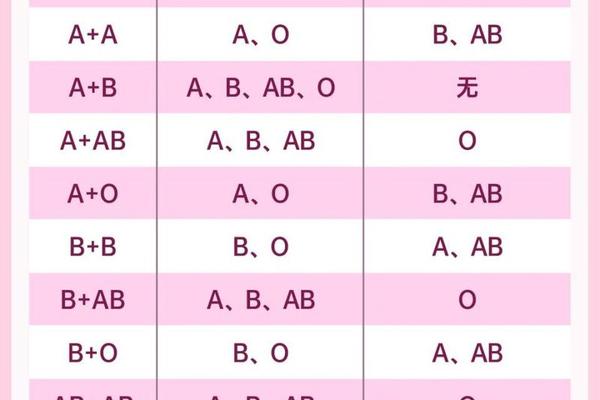

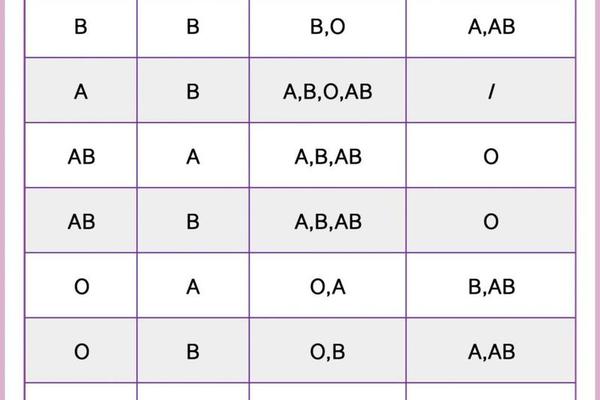

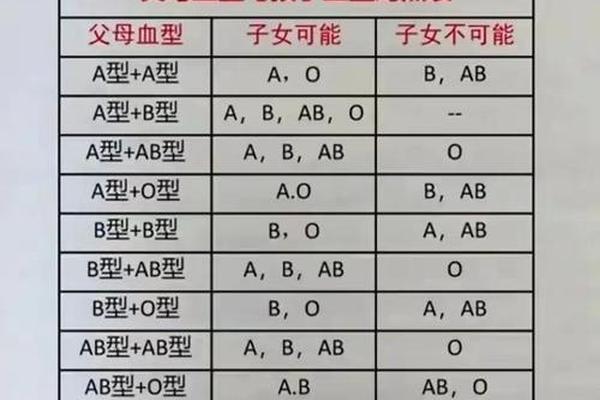

A型血作为ABO血型系统的重要分支,其遗传规律遵循孟德尔定律。人类ABO血型由位于第9号染色体上的等位基因控制,A型血的基因型表现为显性基因A与隐性基因i的组合(AA或Ai)。显性基因A编码的糖基转移酶能将H抗原转化为A抗原,而隐性基因i不表达活性酶,因此在基因型为Ai的个体中,A抗原仍能主导血型表现。例如,当父母均为A型血时,若携带Ai基因型,则子女可能继承i基因而形成O型血,概率为25%。

从群体遗传学视角看,A型血在全球分布呈现地域差异。统计显示,亚洲人群中A型血占比约27%,而欧洲白种人则高达40%。这种差异可能与自然选择和疾病适应性有关。研究表明,某些病原体(如霍乱弧菌)对特定血型抗原的亲和性可能影响血型基因频率的演化。A型血与胃癌、心血管疾病的风险关联性研究,进一步揭示了血型基因在医学领域的深层价值。

二、自测血型的技术发展与验证

传统血型自测基于抗原-抗体反应原理,通过试剂盒中的抗A/抗B血清实现快速判定。以市售试剂为例,A型血红细胞会与抗A血清发生凝集,而与抗B血清无反应。实验操作需注意:采血时针刺深度需达2-3毫米,血液样本需在2分钟内与试剂混合,否则纤维蛋白原凝固可能干扰结果。2020年基因检测技术突破后,通过PCR扩增ABO基因外显子区域,可精准识别AA/Ai基因型,准确率达99.99%。

自测方法存在局限性。约0.1%的孟买血型个体因缺乏H抗原,可能被误判为O型血。白血病患者或近期接受移植者,其红细胞表面抗原表达可能异常。临床建议自测结果需与医疗机构的标准抗人球蛋白试验(Coombs试验)交叉验证,尤其在涉及输血或器官移植等关键医疗决策时。

三、A型血的医学应用与社会意义

在输血医学中,A型血遵循“同型输注为主,相容性输注为辅”原则。A型血者可接受A型或O型血液,但需注意Rh因子匹配。近年研究发现,A型血浆中抗B抗体的效价与移植排斥反应相关,因此在肾脏移植配型时,供受体ABO亚型(如A1/A2)匹配可提升移植物存活率。流行病学数据还显示,A型血人群感染诺如病毒的风险较O型血高40%,这为疫苗研发提供了新靶点。

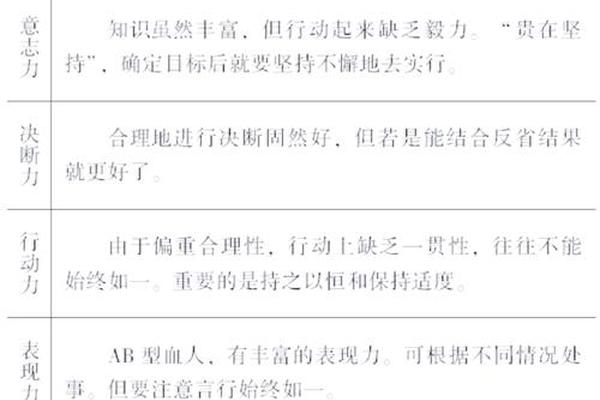

社会文化层面,血型性格学说在日本等地区盛行,认为A型血者具有严谨、保守等特质。尽管该理论缺乏科学依据,但催生了“血液型诊断书”等文化产业。从公共卫生角度,建立全民血型数据库可优化血库管理,中国部分地区已试点将血型信息纳入电子健康档案,使紧急输血响应时间缩短30%。

四、未来研究方向与挑战

基因编辑技术为血型研究开辟了新路径。2023年,上海交通大学团队利用CRISPR-Cas9成功将B型红细胞改造为O型,转化效率达90%。这提示未来或可通过基因修饰实现通用血型制备。另一个前沿领域是血型与肠道菌群的相互作用机制研究,初步证据表明A型抗原可能影响特定益生菌定植,从而调节免疫应答。

问题随之凸显。血型基因检测可能引发就业歧视或保险拒保,需立法规范基因信息使用边界。血型与疾病关联性研究需更大规模队列验证,当前多数结论基于回顾性分析,存在混杂因素干扰。

总结

A型血的遗传规律揭示了个体与种群间的基因传递密码,而自测技术的发展使血型认知从实验室走向大众。尽管现有研究已阐明其基础机制,但血型在疾病易感性、进化适应中的深层作用仍有待探索。未来需整合多组学数据,构建血型功能的系统生物学模型,同时加强技术应用的监管,让血型科学真正服务于人类健康。