艾滋病(AIDS)是由人类免疫缺陷病毒(HIV)攻击免疫系统引发的全身性疾病,其病程分为急性感染期、无症状期和艾滋病期。在急性感染期,约50%-90%的感染者会出现非特异性症状,如持续发热、盗汗、淋巴结肿大、皮疹和乏力等。这些症状通常出现在感染后2-6周,与病毒血症和免疫系统急性损伤相关。需要明确的是,医学上从未将血型特征(如A型血型缺D或A型D阳)纳入艾滋病症状或诊断标准。血型系统(ABO和Rh)与HIV感染机制无直接关联,其分类依据红细胞表面抗原差异,而非免疫功能状态。

二、血型与疾病关联性的科学争议

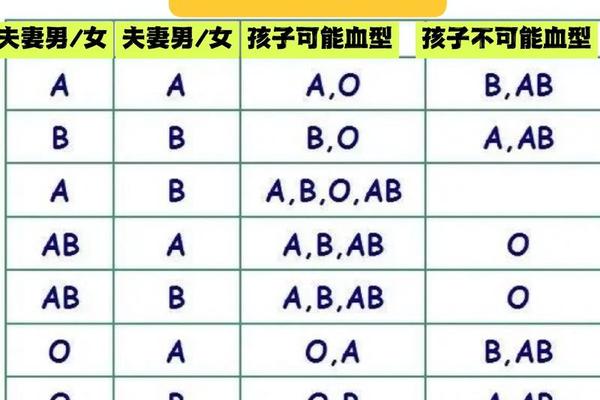

关于血型与疾病的关联研究,历史上曾出现多个假说。例如,ABO血型可能与某些癌症风险相关,而Rh阴性血型因罕见性被称为“熊猫血”。这些关联多基于流行病学统计,缺乏明确的生物学机制支持。对于艾滋病而言,现有研究集中于病毒入侵机制(如CD4+ T细胞受体)和宿主基因多态性(如CCR5Δ32突变)的影响,而非血型抗原。

一项针对HIV感染者的长期追踪显示,不同血型人群的病毒载量变化、CD4+ T细胞衰减速度及抗逆转录治疗响应均无显著差异。这进一步证明血型并非HIV感染进程的生物学标志,更不构成诊断依据。将A型血型特征与艾滋病症状混淆,可能源于对医学术语的误解或非专业信息传播的误导。

三、“A型D阳”概念辨析与误读根源

“A型D阳”这一表述存在概念混淆。在血型系统中,A型指红细胞携带A抗原,而D抗原属于Rh血型系统,阳性表示存在该抗原。医学上从未使用“缺D”或“D阳”描述艾滋病病理特征。艾滋病诊断的核心依据包括HIV抗体/核酸阳性、CD4+ T细胞计数下降及机会性感染。

此类误传可能源于两个层面:一是公众对医学术语的望文生义,例如将免疫缺陷(如CD4+ T细胞减少)与血型抗原混为一谈;二是网络信息碎片化导致非专业观点被放大。例如,某些非学术文章可能将“D抗原”与病毒靶点(如gp120)错误关联,进而引发误解。

四、正确识别艾滋病初期症状的临床意义

早期发现HIV感染对控制病情至关重要。急性感染期的症状虽非特异,但结合高危行为史(如无保护性行为、共用针具)可提示检测必要性。研究证实,在感染后7天内通过核酸检测即可发现病毒RNA,而抗体检测窗口期为3-6周。若延误诊断,病毒将加速免疫系统衰老,使感染者预期寿命缩短近5年。

临床案例显示,部分患者因误信非科学症状描述(如特定血型变化)而延迟就医,导致进入艾滋病期后才确诊。普及基于循证医学的症状认知(如持续发热、体重骤降、反复感染)和检测知识(如第四代联合检测试剂可缩短窗口期),是阻断传播链的关键。

五、未来研究方向与公共卫生建议

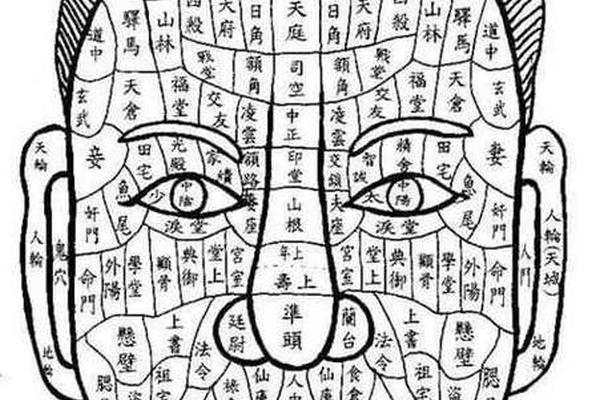

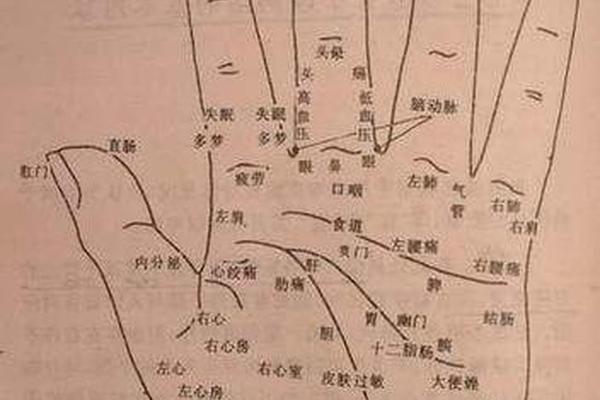

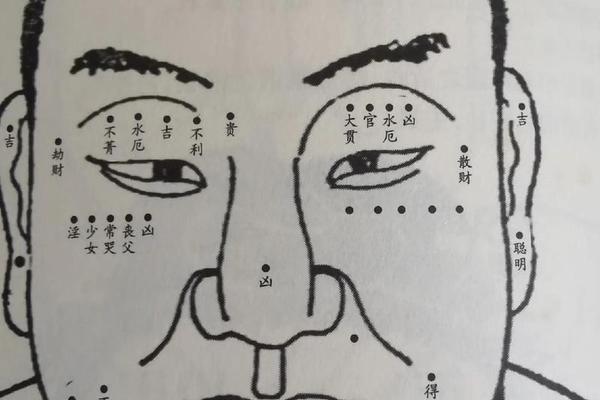

针对公众健康信息认知偏差,需加强精准科普:一是通过可视化工具(如图解淋巴结肿大与血型无关)澄清误区;二是推广快速检测技术,如居家自检试剂盒,降低因恐惧 stigma 导致的回避行为。科研层面,可探索宿主遗传因素(如HLA基因型)对HIV易感性的影响,而非聚焦于血型等非相关变量。整合人工智能与流行病学数据,建立症状预警模型,或能更高效地识别高危人群。

总结

艾滋病初期症状的界定需以免疫学与病毒学证据为基础,血型特征(如A型D阳)从未被纳入医学诊断标准。公众应依据权威指南识别发热、淋巴结病变等典型症状,并及时通过抗体/核酸联合检测明确感染状态。纠正此类误传不仅关乎个体健康权益,更是消除艾滋病污名化、提升防治效率的社会性课题。未来研究应聚焦于宿主-病毒相互作用机制,而非非相关的生物学标记,从而为精准干预提供更坚实的科学基础。