人类对皮肤表面痣的解读,可追溯至商周时期的五行学说。古代东方文明将痣视为“天人感应”的具象载体,如《尚书》记载的占星术与体相学结合,形成了“痣迷算命”的雏形。至唐代敦煌残卷中已出现系统化的相痣理论,将人体分为七十四部,通过黑子分布预测吉凶。宋代麻衣相法的兴起,标志着痣相学进入体系化阶段,《麻衣神相》将痣与面相、骨法结合,提出“贞淫现于痣相,贵贱定于骨法”的核心思想。

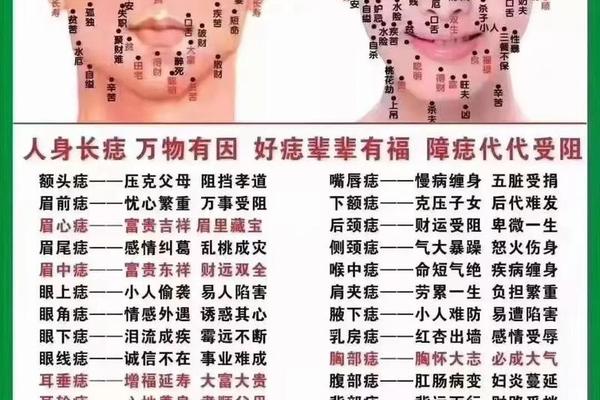

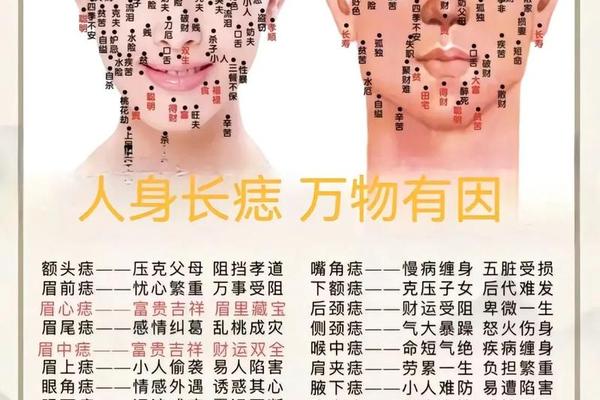

这一学说以“显隐二分法”为根基:显痣(面部可见之痣)多主凶,隐痣(身体隐蔽处之痣)则多吉。如汉高祖刘邦左股72颗隐痣被视为帝王瑞相,而面部奸门痣则被归为桃花劫的征兆。明代袁忠彻在《袁柳庄神相全编》中进一步细化,提出“红痣吉,黑痣凶”的色泽判断标准,认为朱砂痣象征福泽,墨色痣则预示灾厄。这种理论体系虽缺乏科学实证,却在农耕社会的认知局限下,成为解读命运的重要符号。

二、痣的分布与命运的多维解读

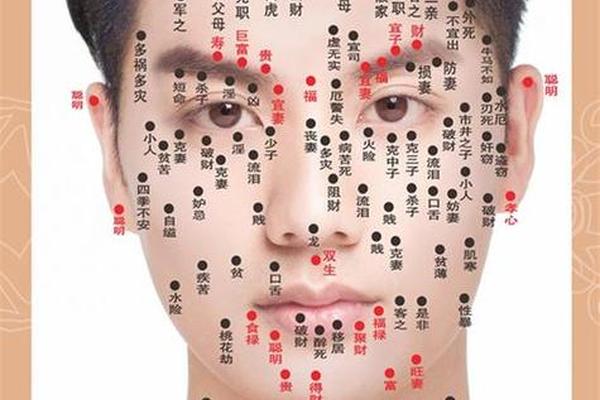

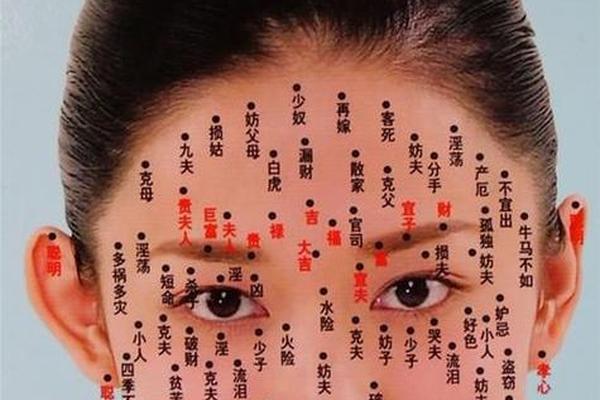

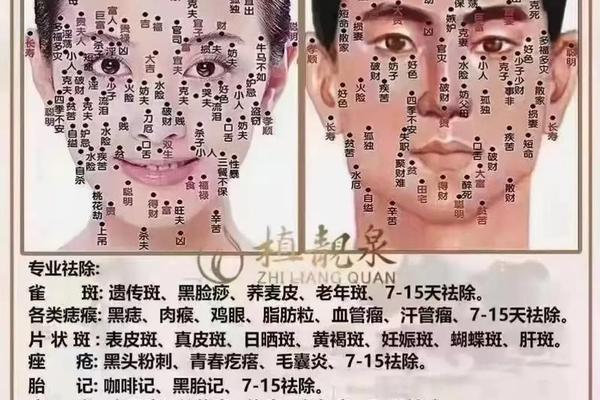

面部痣相的象征系统呈现出复杂的地域性差异。在传统相法中,鼻梁痣被赋予双重含义:山根痣主健康隐患,而准头痣却象征财帛丰盈。如网页1指出鼻头痣若饱满圆润,则“食禄运极佳”,但若色泽晦暗则易陷入情欲困局。这种矛盾性在眉间痣的解读中更为显著:唐代相书称其为“大成功与大败”的极端运势,明代典籍却视其为智慧象征。

身体部位的痣相则映射着古代社会的观。锁骨痣在敦煌残卷中被归为“淫痣”,而腰部痣却被视为“福痣”。这种分化源于农耕文明对生殖力的崇拜与礼教束缚的冲突。例如女性痣在北方相法中代表子嗣兴旺,江南流派却解读为“红杏出墙”。地域文化的差异,使同一生理特征在不同语境中衍生出截然相反的命理含义。

三、科学视角下的痣相学辨析

现代医学证实,痣是黑色素细胞聚集形成的皮肤病变,与遗传、紫外线照射密切相关。哈佛大学2018年研究显示,普通人身体平均有30-40颗痣,其分布具有随机性,与命运无统计学关联。但有趣的是,某些特殊痣相确实存在医学意义:如不规则边缘、颜色混杂的痣可能预示皮肤癌变,这与相法中“恶痣主凶”的说法产生微妙呼应。

心理学研究则揭示了痣相学的社会认知机制。2019年《社会认知》期刊实验表明,面部痣会改变他人印象判断:右颊痣增强亲和力感知,而眉间痣易被误读为“心机深沉”。这种“相由心生”的投射效应,恰是古代相法得以延续千年的心理基础。如网页68所述,美人痣的文化建构实为审美符号的自我实现——杨贵妃以朱砂掩伤,意外缔造了东方美学经典。

四、文化符号与社会功能的当代嬗变

在当代都市文化中,痣相学正经历功能转型。韩国美容产业推出的“开运点痣”服务,将传统凶痣转化为时尚符号,如泪痣妆的流行颠覆了“克夫”的封建解读。大数据分析显示,2023年社交媒体“痣相测试”互动量超2亿次,其中78%参与者视其为娱乐工具而非命理指引。这种祛魅化趋势,折射出现代人对传统文化的创造性转化。

非遗保护视角下的痣相学则呈现另一维度。云南纳西族的“星痣祭”将痣相与天文历法结合,成为民族记忆载体;闽南地区的“点痣礼”则演变为成人仪式。人类学家格尔茨指出,这些实践实质是“文化编码系统”,通过身体符号传递族群认同。当00后青年在直播间询问“元宇宙虚拟痣相”时,传统命理学正在数字文明中寻找新的存在形态。

五、在神秘与科学之间

痣相学作为跨学科研究对象,其价值已超越命理预测本身。从敦煌残卷的相人术到基因图谱研究,这颗微小皮肤标记承载着人类认知革命的缩影。未来研究可聚焦三个方向:其一,建立痣相数据库进行文化人类学分析;其二,探索特殊痣相与表观遗传学的关联;其三,数字技术对传统体相学的解构与重构。正如《相理衡真》所言:“痣者,地之出堆阜也”,在科学理性照耀下,这颗文化“堆阜”终将显露出真实的地质层理。