在人类遗传学的广阔领域中,血型作为最直观的遗传标记之一,承载着生命密码的传递规律。当父亲为A型血、母亲为B型血时,其子女的血型可能呈现A、B、AB、O四种类型中的任意一种。这一现象背后隐藏着精妙的基因组合机制,也催生了通过血型对照表进行亲子关系初步筛查的实践应用。本文将从遗传原理、临床应用及科学验证三个维度,系统解析这一特殊血型组合下的遗传规律。

遗传机制解析

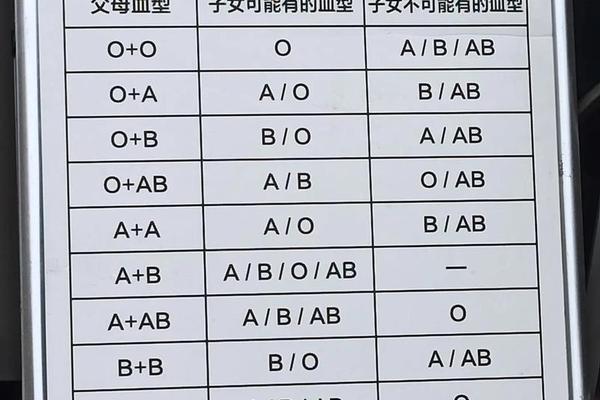

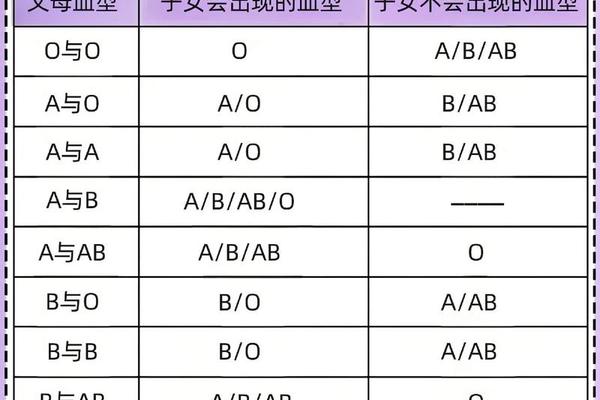

ABO血型系统的遗传遵循孟德尔定律,由9号染色体上的IA、IB、i三个等位基因决定。A型血个体可能携带IAIA或IAi基因型,B型血则对应IBIB或IBi组合。当父母分别为A型和B型时,基因的随机分配将产生四种可能性:若父亲为IAi(杂合A型)、母亲为IBi(杂合B型),子女可能继承i+i组合形成O型血(概率25%),IA+i形成A型血(25%),IB+i形成B型血(25%),或IA+IB形成AB型血(25%)。

这种遗传多样性源于显隐性法则与共显性现象的特殊结合。IA和IB作为显性基因,在与隐性基因i配对时主导血型表达,而当IA与IB相遇时则呈现共显性,使红细胞同时表达A、B两种抗原。值得注意的是,父母若均为纯合型(IAIA与IBIB),其子女将100%呈现AB型,这种情况在东亚人群中较为罕见。

应用与局限

基于血型遗传规律建立的亲子鉴定对照表,在法医学和临床医学中发挥着筛查功能。例如当父母为A+B型组合时,若子女出现AB型血符合遗传预期,但若出现Rh阴性血型(熊猫血),则需追溯家族Rh血型遗传史。对照表的排除价值显著:若子女血型超出A/B/AB/O范畴,可立即否定生物学亲子关系。

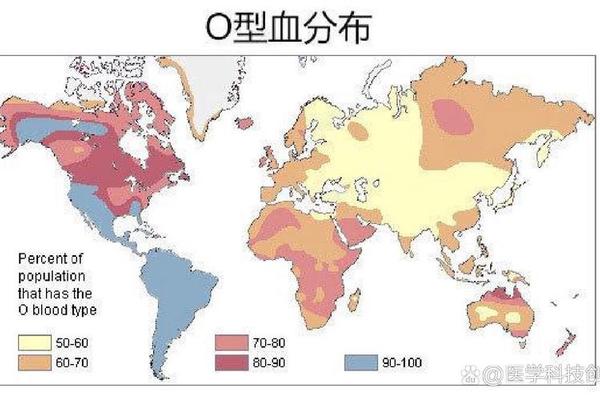

但这种筛查存在明显局限性。全球约37%人口属于O型血,23%为B型血,血型重复概率较高,无法作为确认亲子关系的依据。极少数基因突变案例可能突破常规遗传规律,如孟买血型个体的H抗原缺失会导致ABO血型表达异常。更关键的是,血型系统仅涉及0.1%的人类基因组信息,无法反映遗传全貌。

科学验证方法

现代DNA鉴定技术通过分析短串联重复序列(STR)和单核苷酸多态性(SNP),将亲子鉴定准确率提升至99.99%。相较于血型系统仅有的4种表型,DNA检测可识别数万亿种基因组合,即使面对基因突变案例,通过增加检测位点(通常21-25个STR位点)仍能保证结论可靠性。2023年《法医学杂志》研究显示,联合使用Y染色体STR和线粒体DNA检测,可使隔代亲缘鉴定准确率达99.79%。

这种技术革新彻底改变了亲子鉴定的格局。1991年俄罗斯罗曼诺夫王朝遗骸鉴定中,科学家通过比对末代沙皇侄孙的Y-STR与遗骸DNA,结合皇后外祖母后裔的线粒体DNA,完成了跨越75年的身份确认。而传统的血型鉴定,在类似复杂案例中完全无法发挥作用。

血型对照表作为亲子关系的初级筛查工具,其价值在于快速排除明显矛盾的血型组合,但在确认生物学亲缘关系时,必须依赖DNA检测技术。随着第三代基因测序技术的发展,未来可能出现更高效的遗传标记筛查系统,将血型数据与HLA分型、表观遗传标记相结合,构建多维度筛查体系。建议医疗机构在产前检查中加强遗传咨询,帮助公众建立科学的亲子关系认知,既不过度依赖血型猜测,也不盲目否定传统筛查工具的价值。

在生命科学不断突破的今天,我们既要珍视ABO血型系统这一百年发现的启示意义,更要善用现代分子生物学提供的精准工具,让遗传密码的解读既符合科学理性,又体现人文关怀。