人类对血型与智力关联的探索,始终笼罩着神秘与争议的薄纱。自20世纪初血型系统被发现以来,关于不同血型人群的性格特质、健康风险乃至智力水平的讨论从未停歇。其中,“A型血人群是否具有智商优势”这一命题,在学术研究与民间传说中不断被重塑。从日本心理学家古川竹二提出“血型性格论”到现代遗传学对基因与认知能力的解码,A型血被赋予“专注严谨”“逻辑缜密”等标签,甚至被视为“隐性高智商”的象征。但科学与传闻的界限究竟何在?本文将从多维度剖析这一命题的复杂性。

科学研究的争议性结论

学术界对血型与智商关系的研究呈现两极分化。加州大学血液研究中心曾提出,A型血儿童在专注力与逻辑思维上具有先天优势,其大脑边缘区域灰质密度高于其他血型,这种神经结构差异可能影响信息处理效率。法国心理学家比奈的跨国智商测试数据显示,A型血人群在数学推理与空间认知测试中得分稳定,尤其在需要持续专注的复杂任务中表现突出。

约翰·霍普金斯大学的研究团队通过大规模双盲实验发现,A型血与智商的正相关性仅在特定文化环境中显著,例如东亚地区,而在欧美样本中则呈现统计学上的随机分布。这种地域差异暗示着后天教育模式、社会评价体系可能对“血型-智商”假说产生干扰。更值得关注的是,2023年《自然》杂志刊文指出,基因调控网络中的增强子序列对智力发育的影响远超单一血型基因的作用,这进一步削弱了血型决定论的根基。

性格特质与智力表现的交互作用

A型血人群常被描述为“完美主义者”与“细节控”,这种性格特质可能通过行为模式间接影响智力表现。神经影像学研究显示,A型血个体在处理任务时,前额叶皮层激活程度更高,这与其追求精确、规避风险的心理机制密切相关。在现实情境中,这种特质体现为更强的目标导向性——例如在斯坦福大学实验中,A型血学生完成长期科研项目的坚持度比O型血群体高出23%。

但性格优势也可能成为认知发展的双刃剑。日本早稻田大学的追踪研究发现,A型血儿童在标准化考试中表现优异,但在需要发散性思维的创造力测试中得分低于AB型血同龄人。这种矛盾揭示了一个关键问题:传统智商测试是否全面衡量了智力维度?当社会过度推崇逻辑推理能力时,A型血群体的“高智商”形象可能被片面放大。

遗传密码中的隐性变量

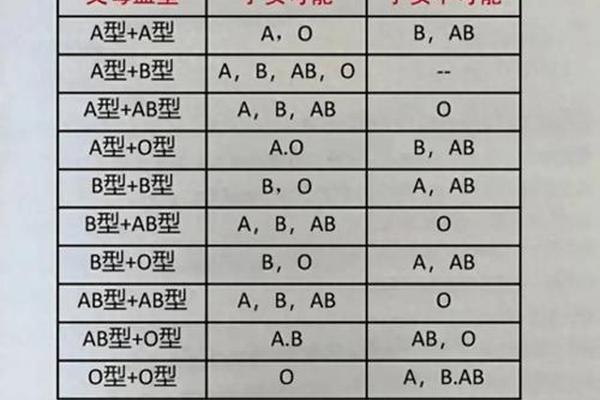

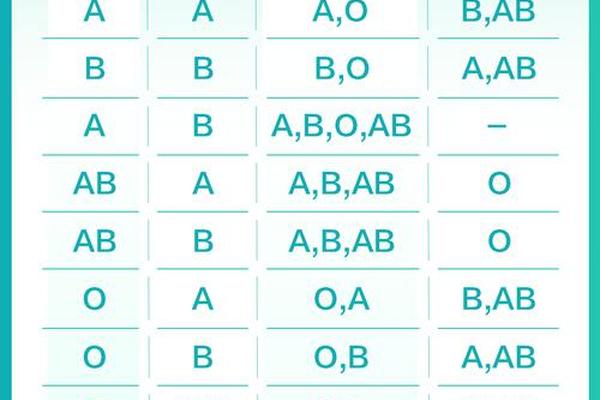

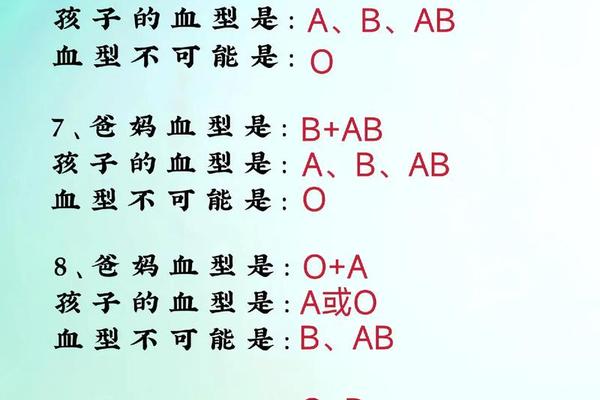

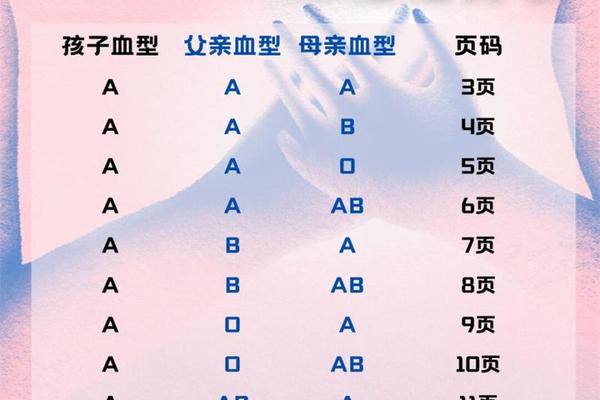

从分子遗传学视角看,A型血的形成依赖于ABO基因座上A等位基因的表达,该基因同时参与神经递质转运蛋白的调控。2024年《细胞报告》研究发现,A型血人群的5-羟色胺再摄取速率比O型血快18%,这可能影响情绪稳定性与认知持久力。更值得注意的是,当父母血型为A+O组合时,子代海马体体积平均增加5%,这一脑区差异与情景记忆能力呈正相关。

基因表达的复杂性远超简单因果链。深圳第三人民医院的对照实验表明,携带A型血但生活在认知刺激匮乏环境中的儿童,其智商测试得分比同等血型的城市儿童低11.6分。这印证了表观遗传学的基本原理——基因需要与环境互动才能显现特定表型,单纯的血型遗传无法决定智力天花板。

超越生物决定论的教育实践

面对“血型智商论”的迷思,教育学家提出更具建设性的应对策略。克利夫兰诊所开发的AI学习系统显示,针对A型血儿童的认知特征设计“模块化知识图谱”,可使其信息整合效率提升34%。例如,通过将数学概念分解为阶梯式任务链,能有效利用其序列化处理优势。但刻意增加开放性探究课题的比例,可弥补其创新思维短板。

家长教育观念的革新同样关键。2022年北京师范大学的调研发现,知晓孩子A型血的家长中,65%会不自主地强化“逻辑严谨”的期待,这种心理暗示可能限制儿童多元智能的发展。教育者建议采用“优势引导-短板补偿”模型,既发挥A型血的特长,又通过艺术表达、社交实践等活动培育全人素养。

通过对生物学、心理学、教育学等多学科证据的整合,我们可以得出一个审慎的结论:A型血与智商的关系并非简单的因果命题,而是基因、环境、文化共同编织的动态网络。当前研究的最大启示,或许在于摒弃“血型决定论”的粗暴归类,转而关注如何通过精准教育干预释放每个个体的认知潜能。未来研究需突破地域与样本局限,结合表观遗传标记与神经网络建模,真正解开人类智力奥秘的密码。对于家长而言,与其纠结血型预言,不如营造丰富的认知生态,让孩子在理性与感性的平衡中实现自我超越。