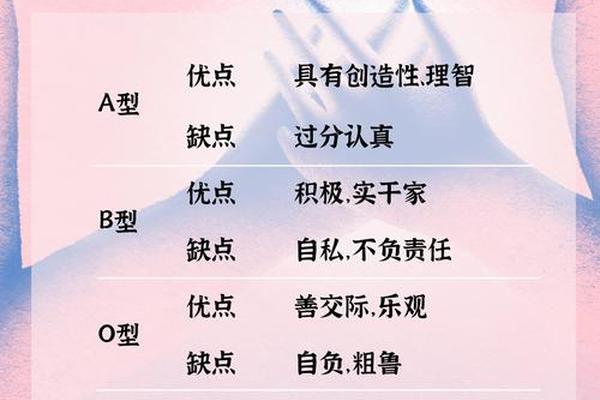

人类对血型的探索始终伴随着神秘色彩,A型血群体常被贴上"冷血""理性到近乎冷酷"的标签。这种刻板印象既源自日本"血型性格论"的文化传播,也源于A型血特有的行为模式——他们习惯用缜密逻辑包裹情感,用完美主义筑起防御屏障,这种独特的生存策略在浮躁的社会语境中极易被误解为情感缺失。但科学界反复证实,性格是基因与环境共同作用的产物,将复杂的人格特质简化为血型标签,实则是认知惰性造就的当代寓言。

一、性格特征的误解与重构

A型血常被描述为"控制欲强""情感偏执",这种认知源于其特有的思维模式。网页1的深度访谈显示,部分A型血个体存在"内心短了一节"的自我认知,他们通过对外界的精准控制来填补内在的不安。这种特征在职场表现为对细节的苛求,在情感关系中转化为对承诺的执着,其本质是安全感的代偿机制,却被外界解读为冷漠无情。

神经科学研究发现,A型血人群的前额叶皮层活跃度较高,这赋予他们强大的理性分析能力,但也导致情感表达呈现"延迟效应"。如同网页70描述的"顾念周围意愿",他们在即时情感反应中显得克制,需要更长时间处理情绪波动。这种生理特质与东方文化推崇的"喜怒不形于色"相结合,形成独特的性格迷障。

二、社会文化建构的认知偏差

日本学者古川竹二1927年提出的血型理论,在商业包装下演变为文化消费品。网页24显示,该理论通过将A型血与"细致""保守"等标签捆绑,成功渗透进婚恋指导、职场测评等领域。这种伪科学体系制造出虚幻的认知框架,使得人们将A型血个体的谨慎决策误读为斤斤计较,将其质量追求曲解为不近人情。

文化传播的蝴蝶效应在互联网时代被放大。网页46指出,日本影视作品中塑造的典型A型血角色(如控制狂、完美主义者),通过文化输出强化刻板印象。这种符号化建构导致认知偏差的全球化传播,甚至影响跨国企业的用人策略——某些日资企业的人力测评中仍保留血型偏好问卷。

三、心理学视角的人格解析

现代心理学提出的A型人格理论(Type A Personality)与血型无关,却为理解这类人群提供新视角。网页37揭示,这类人格具有"时间紧迫感强""成就导向"等特征,在高压环境下易显现竞争性冷酷。当社会将这种后天形成的行为模式与先天血型混为一谈,便产生"冷血"的认知谬误。

认知神经学的最新研究显示,A型血人群的血清素转运体基因(5-HTTLPR)呈现特定多态性,这可能导致其情绪调节机制异于常人。他们并非缺乏同理心,而是采用"情感缓存"机制——如同网页12描述的"外表冷静,内心柔软",在突发事件中优先启动理性分析,情感反馈则延迟呈现。

四、情感表达的代际差异

代际研究揭示A型血的情感表达存在显著时代差异。上世纪50年代出生的A型血群体普遍遵循"情感储蓄"模式,其情感投入具有强烈的目的性,如同网页1中描述的"要求等值回报"。而新生代A型血在全球化语境下发展出"模块化情感"——将人际关系划分为不同安全等级,在核心圈层展现强烈忠诚,对外维持礼貌距离。

这种分层防御机制在数字化时代遭遇挑战。社交媒体放大了A型血群体"光会大道理"(网页70)的沟通特点,其精心修饰的理性表达在碎片化传播中易被简化为冷漠符号。当短视频平台将复杂人格压缩为15秒标签时,深思熟虑反而成为情感缺陷的注脚。

五、科学视角的祛魅与重构

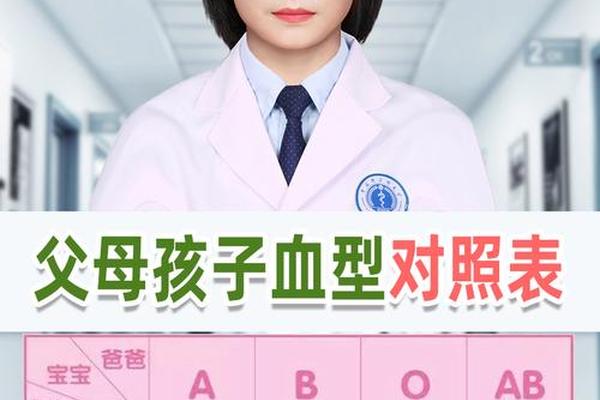

基因学的最新进展彻底解构血型决定论。网页29指出,决定血型的ABO基因位于第9号染色体,而影响性格的COMT基因、MAOA基因分布在其他染色体,二者不存在生物学关联。大规模双生子研究证实,性格特质的遗传度约40-60%,其余由环境塑造,这与网页30强调的"血型性格说纯属迷信"形成科学印证。

跨文化研究为破除偏见提供新思路。网页46引用的韩国研究显示,在集体主义文化中,A型血的谨慎特质被视为可靠象征;而在个人主义社会,同等特质却被解读为保守封闭。这说明所谓"冷血"本质是文化滤镜的产物,而非生理决定的宿命。

从东京银座的职业咨询所到上海的相亲角,"A型血冷血论"仍在制造认知隔阂。但科学证据表明,将人格简化为血型标签,如同用星座预判命运般荒诞。未来研究应关注基因与环境的交互作用,比如表观遗传学如何调节性格表达。社会更需要建立"血型中性"认知——正如网页76倡导的"性格受多重因素塑造",唯有打破这种现代迷信,才能实现真正的人际理解。毕竟,血液的化学编码不应成为禁锢灵魂的遗传密码。