血型作为人类最显著的遗传特征之一,不仅承载着生命传递的密码,更隐藏着复杂的生物学规律。当父母分别为A型和B型血时,孩子可能出现的血型组合看似简单,实则涉及基因显隐性、重组概率等多重因素;而人类对稀有血型的探索,则揭示了生命多样性的另一面。本文将从血型遗传规律、稀有血型排名及其临床意义等角度,解析这一科学现象背后的逻辑。

一、A与B型血父母的遗传逻辑

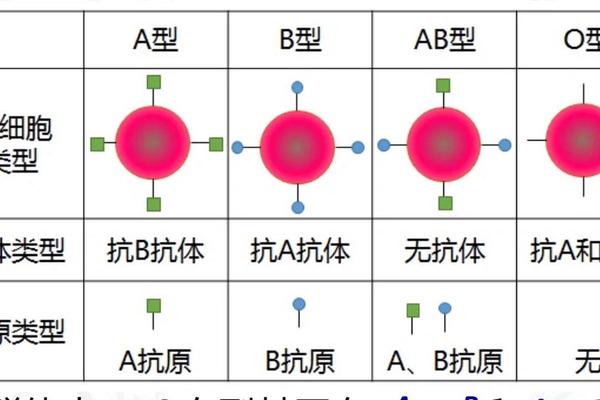

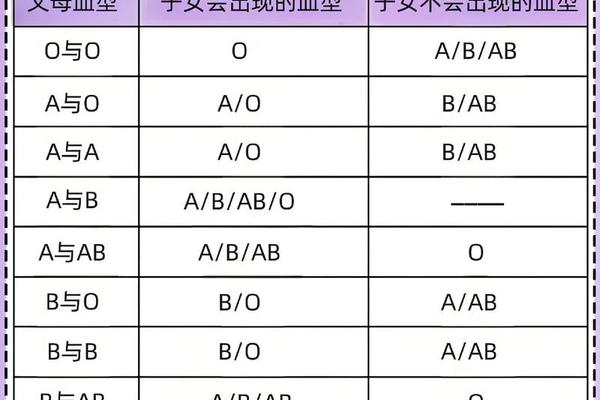

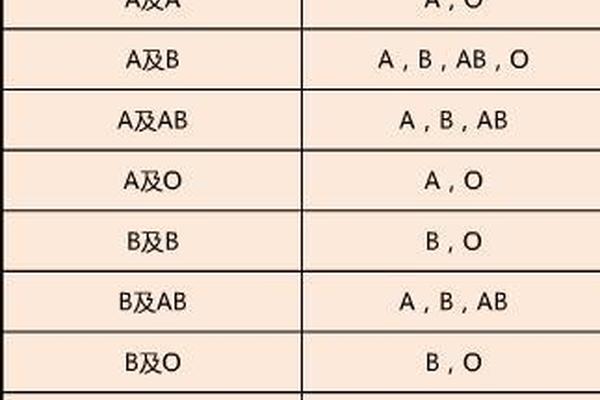

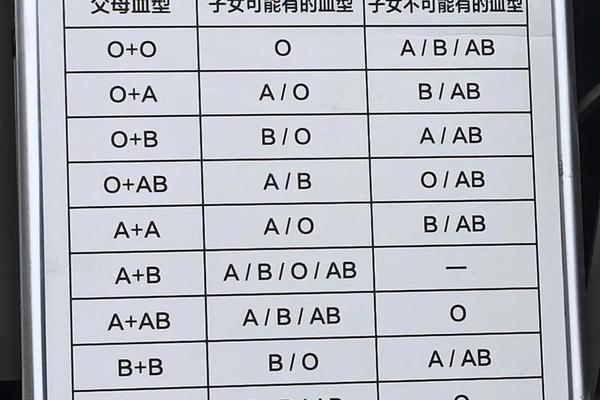

根据ABO血型系统的基本原理,A型血的基因型可能是AA或AO,B型血则可能是BB或BO。当父母分别为A型和B型时,基因组合的可能性变得复杂:A型血可能贡献A或i(隐性O基因),B型血可能贡献B或i。通过孟德尔定律的排列组合,子代的基因型可能为AB(表现为AB型血)、AO(显性A基因覆盖O基因,表现为A型血)、BO(显性B基因覆盖O基因,表现为B型血)或ii(两个隐性O基因组合,表现为O型血)。

以父亲为AO型(A型血)、母亲为BO型(B型血)为例,子代的血型概率分布为:A型25%、B型25%、AB型25%、O型25%。若父母中一方为纯合子(如AA或BB),则概率分布将改变。例如父亲为AA型(A型血)、母亲为BB型(B型血),子代必然为AB型。这种遗传的多样性解释了为何某些家庭中孩子的血型看似“意外”偏离父母组合,例如O型孩子的出现。

二、十大稀有血型的生物学特征

在ABO系统之外,人类已发现超过35种血型系统。其中,十大稀有血型的分布和特征尤为引人注目:

1. 孟买血型(Hh型):全球比例约十万分之一,其红细胞缺乏H抗原,导致常规ABO检测可能误判为O型。

2. KELL血型:因K抗原罕见而得名,仅0.01%的人群携带,输血时易引发溶血反应。

3. Rh阴性血型:俗称“熊猫血”,中国汉族中仅占0.3%-0.4%,但苗族人群中可达13%。

4. A3亚型血型:全球唯一一例记录于中国南京孕妇,由ABO基因突变导致抗原表达异常。

其他如P型、KIDD型、DUFFY型等血型系统,则与特定疾病风险相关。例如DUFFY血型阴性人群对疟原虫具有天然抵抗力,而Kell血型不合可能导致新生儿严重溶血。

三、血型遗传的临床与社会意义

血型遗传规律在医学中具有多重应用价值。首先,在输血治疗中,ABO和Rh系统的匹配是避免溶血反应的核心。其次,Rh阴性孕妇若怀有Rh阳性胎儿,可能因母体产生抗D抗体导致胎儿溶血,需通过产前免疫球蛋白注射干预。此外,血型鉴定在法医学亲子鉴定中虽不能作为直接证据,但能通过排除法提供重要参考。

稀有血型的社会管理同样关键。中国通过建立“冰冻红细胞库”保存Rh阴性血液,但库存量仍难以应对突发需求。孟买血型等极稀有血型甚至需要跨国协作调配。公众对稀有血型的认知不足,也导致部分患者错失治疗时机。

四、争议与未来研究方向

尽管血型遗传规律已被广泛接受,仍存在争议点。例如,传统理论认为AB型父母无法生育O型子女,但有研究提出基因突变可能导致例外。环境因素是否影响血型表达尚不明确,某些感染性疾病(如弓形虫)可能通过免疫机制间接干扰血型抗原。

未来研究可聚焦于两方面:一是利用基因编辑技术探索血型抗原的分子机制;二是通过大数据分析稀有血型的地域分布与人群迁徙的关系。例如,DEL型血(亚洲特有Rh变异型)的发现,已为东亚人群遗传研究提供新线索。

血型遗传如同一部微观的生命史书,记录着基因传递的精确与偶然。从A型与B型父母的多样化组合,到全球仅一例的A3亚型血型,人类对血型系统的认知不断突破传统边界。这一领域的研究不仅关乎个体健康,更涉及人类学、遗传学等多学科交叉。建议公众通过正规渠道了解自身血型信息,稀有血型携带者应主动登记至血库系统,为医疗应急储备贡献力量。科学认知与人文关怀的结合,方能真正解开血型之谜。