人类ABO血型系统的遗传规律是生命科学中最具代表性的显性-隐性基因模型之一。当父母分别为A型和B型血时,其子女可能呈现的血型组合既遵循基本遗传法则,也存在罕见的生物学特例。这种遗传机制不仅揭示了基因组合的奇妙规律,也为医学诊断和亲子鉴定提供了重要依据,但同时也因特殊血型现象的存在,引发了对遗传复杂性的深入思考。

遗传机制的基本原理

ABO血型由9号染色体上的复等位基因控制,A和B为显性基因,O为隐性基因。A型血个体的基因型可能是AA或AO,B型血则对应BB或BO。当A型(AA/AO)与B型(BB/BO)结合时,子女会继承父母各一个等位基因,形成新的基因组合。

以AO型父亲与BO型母亲为例,子女可能获得A-O、A-B、O-B、O-O四种组合。对应表现为A型(AA/AO)、B型(BB/BO)、AB型或O型(OO)。这种遗传多样性源于显性基因的优先表达特性,只有当两个隐性O基因相遇时,才会出现O型血的表现型。

值得注意的是,AB型作为共显性遗传的产物,其红细胞表面同时存在A、B两种抗原。这种现象在双亲分别为A、B型时发生率较高,但具体概率受父母基因型影响。例如AA型父亲与BB型母亲必然生育AB型后代,而AO与BO组合则有25%概率出现AB型。

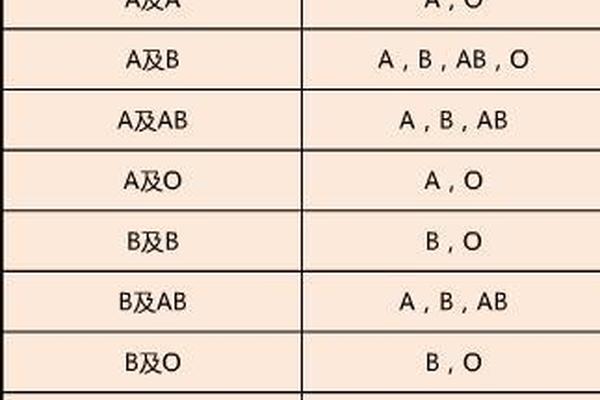

常规情况下的血型组合

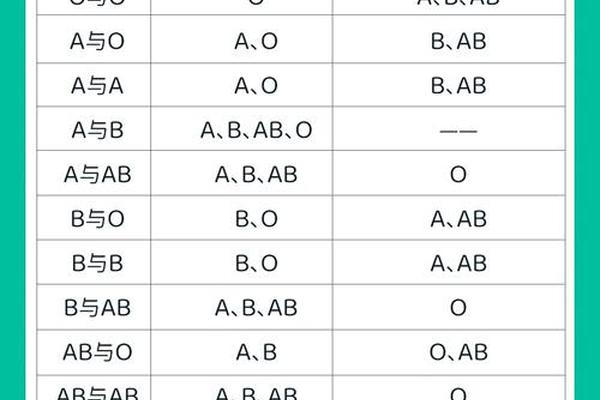

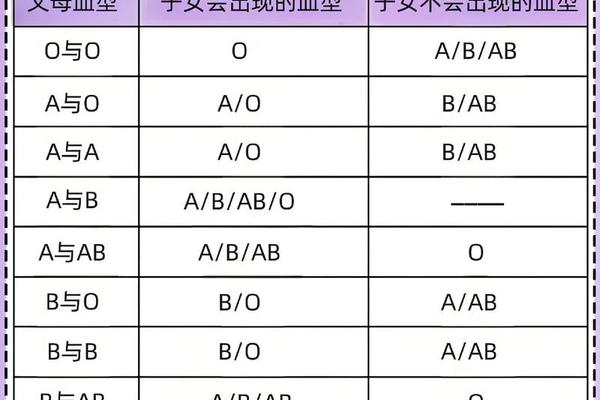

根据国际公认的血型遗传规律表,A型与B型父母的子女可能出现的血型涵盖全部四种类型。临床统计显示:

这种分布源自父母隐性基因的携带概率。例如携带AO基因的A型血者,其生殖细胞有50%概率传递O基因。当这种概率与B型配偶的BO基因相遇时,就可能产生O型后代。看似矛盾的A+B→O型组合,实质是隐性基因的显性表达缺失所致。

特殊血型的生物学解释

在极少数情况下(约0.002%),血型遗传会突破常规规律。孟买血型(hh型)是最典型的特例,这类个体因缺乏H抗原前体,即使携带A/B基因也无法表达相应抗原,常规检测显示为O型。当孟买型母亲(基因型hh-AO)与B型父亲(Hh-BO)结合时,子女可能继承Hh-AO基因,最终表现为A型。

另一种罕见现象是顺式AB型(cis-AB),即A、B基因位于同一条染色体上。这种特殊重组使得AB型父亲与O型母亲可能生育AB型子女。我国上海地区研究显示其发生率约为8.3/10万,这类血型的发现改写了传统遗传认知。这些特例的存在提示,在遇到非常规血型组合时,应优先考虑基因检测而非简单怀疑问题。

医学实践中的现实意义

在临床输血领域,ABO血型相容性原则直接关系到救治成功率。父母为A、B型的AB型子女作为"万能受血者",其血浆中缺乏抗A/B抗体,可接受任何血型输血,但捐献时仅能供给AB型患者。新生儿溶血病(HDN)的预防也需要血型遗传知识支持,当母体O型与胎儿A/B型组合时,抗体透过胎盘可能引发溶血反应,这类情况在A/B型父母中发生率显著降低。

基因检测技术的发展为血型遗传带来新突破。二代测序可精准识别H抗原基因、顺式AB等特殊位点,某研究显示,传统血清学检测的误判率可达0.12%,而分子诊断能有效识别98.7%的亚型。这提示在器官移植、疑难配血等场景中,应结合分子生物学手段进行综合判断。

未来研究与思考

随着群体遗传学研究的深入,学者发现ABO基因与多种疾病存在关联。例如A型人群胃癌发病率较高,O型对疟疾易感性更低。这些发现推动着血型遗传研究向精准医学方向发展。血型数据库的建立有助于追踪特殊血型的分布规律,我国福建地区孟买型检出率达1/8000,显著高于内陆省份,这种地域差异为人类迁徙研究提供了新线索。

在层面,血型遗传知识的普及有助于减少家庭矛盾。统计显示,我国每年约有3.2万例亲子鉴定源于血型认知误区,其中87%最终确认符合遗传规律。这提醒我们,在遇到非常规血型组合时,应优先寻求专业医学解释,而非简单归因于问题。

生命科学的发展不断重塑着人类对遗传规律的理解。ABO血型系统作为经典的遗传模型,既展现出基因传递的精妙规律,也因特殊现象的存在揭示着生命科学的深邃奥秘。在医学实践中,我们既要尊重基本遗传规律,也需要对生物学特例保持开放认知。未来研究应着重于:开发更精准的基因分型技术,建立区域性血型特征数据库,以及加强遗传知识的公众科普。唯有如此,才能让血型遗传知识真正服务于人类健康与社会和谐。