血液作为生命之源,其输注规则始终是医学领域最严谨的科学议题之一。在ABO血型系统中,A型血约占全球人口的30%-40%,其独特的抗原抗体特性决定了它在输血医学中的特殊地位。理解A型血的捐献范围不仅是医学常识的普及,更关乎临床急救的生死时速,甚至影响着血库资源的科学调配。本文将从基础原理、实践规范到社会意义等维度,系统解析A型血的输血兼容性及其背后的科学逻辑。

血型系统的生物学基础

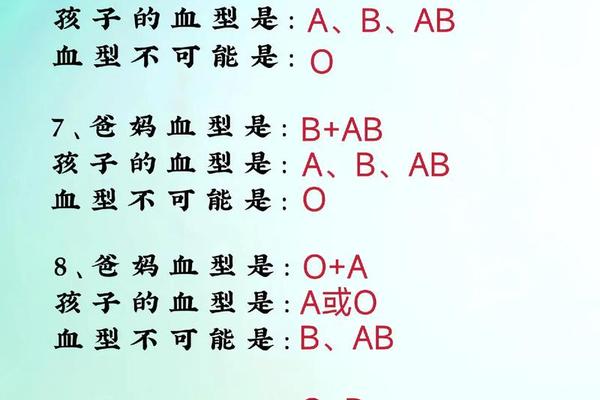

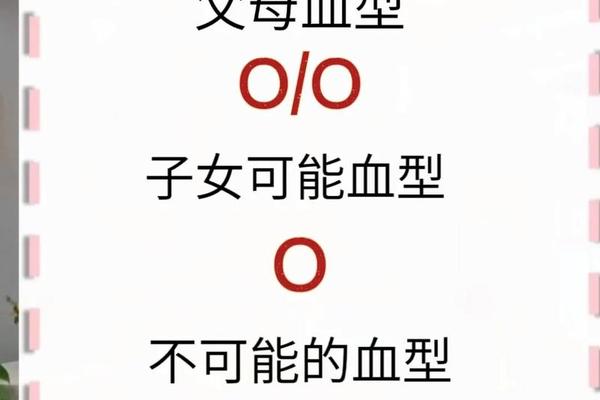

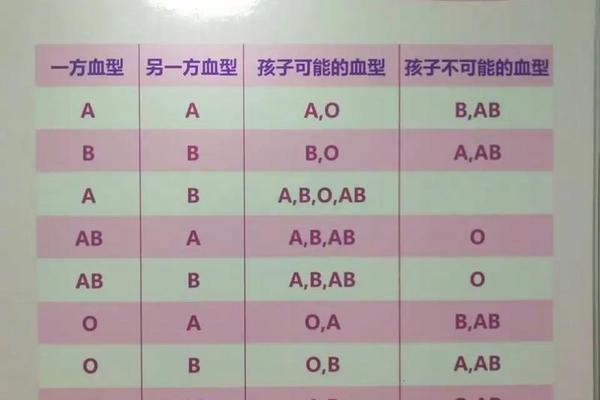

ABO血型分类源于红细胞表面抗原的差异:A型血携带A抗原,血清中存在抗B抗体;B型血携带B抗原,血清含有抗A抗体;AB型血同时具有A、B抗原而无抗体;O型血则无A、B抗原但含有抗A、抗B两种抗体。这种抗原-抗体的镜像关系构成了输血匹配的核心原则——供者的红细胞抗原必须与受者的血清抗体不发生凝集反应。

在抗原分布层面,A型血人群存在A1和A2亚型差异。约80%的A型血属于A1型,其红细胞表面A抗原密度较高,而A2型抗原表达较弱。这种差异在常规输血中影响较小,但在器官移植或多次输血时可能引发亚型不合导致的迟发性溶血反应。因此现代输血医学不仅关注ABO主型匹配,还需通过更精细的抗原检测确保安全。

A型血的输血兼容范围

根据红细胞抗原的免疫学特性,A型血可直接输注给同型患者。当A型红细胞进入A型受血者体内时,由于受者血清中缺乏抗A抗体,不会引发免疫攻击。而在AB型受血者中,因其血清不含抗A、抗B抗体,A型红细胞同样能被安全接纳,这种单向兼容性使A型血成为AB型患者的重要血源。

紧急输血时,O型血常被称为"万能供血者",但A型血在特定条件下也能发挥应急作用。例如在战地医院或灾害救援中,若AB型血库存告急,经交叉配血试验确认无凝集反应后,可向AB型患者输注A型红细胞。不过这种异型输血必须严格控制输注量和速度,通常单次不超过400毫升,同时密切监测受血者是否出现血红蛋白尿等溶血征兆。

Rh血型的关键影响

Rh血型系统进一步细分了A型血的临床价值。我国汉族人群中Rh阴性血仅占0.3%-0.4%,这类"熊猫血"的捐献者肩负特殊使命。A型Rh阴性血不仅需要服务同型患者,更要作为战略储备保障其他Rh阴性血型群体。当AB型Rh阴性患者急需输血时,A型Rh阴性血经配型试验后可能成为救命选择。

Rh血型不合可能引发严重并发症。若Rh阴性受者输入Rh阳性血液,约70%会产生抗D抗体,导致再次输血时发生致命性溶血反应。这要求A型献血者在捐献时必须明确标注Rh类型,血站也需要建立专门的稀有血型档案库,通过智能预警系统快速匹配供需。

现代输血的安全壁垒

交叉配血试验是确保输血安全的最后防线。该试验包含主侧(供者红细胞+受者血清)和次侧(供者血清+受者红细胞)双重验证,即便在ABO同型输血中,仍有0.03%-0.07%的几率因其他血型系统抗体引发凝集。例如A型献血者若携带Kidd血型系统的Jk³抗体,可能引发受血者的迟发性溶血反应,这需要通过抗体筛查试验提前排除。

智能化技术正在重塑输血安全体系。部分发达地区血站采用微柱凝胶卡技术,将传统需要45分钟的配血时间缩短至10分钟,检测灵敏度提升3个数量级。区块链技术的应用则实现了从献血者到受血者的全程追溯,2024年深圳血站即通过该系统成功拦截1例ABO亚型误判事件。

献血行为的公共价值

A型血人群的定期献血具有特殊社会意义。据2024年国家卫健委数据显示,我国AB型血人口仅占7%,但其临床用血量却达12%,这种供需矛盾需要A型献血者的持续补充。对于Rh阴性群体,每位A型献血者相当于移动的"生命保险库",北京血液中心建立的"熊猫血联盟"通过GPS定位技术,能在30分钟内召集5公里内的适配献血者。

公民献血意识的培养需要制度创新。香港推行的"献血积分制"值得借鉴,献血者凭年度献血量可兑换体检套餐或医保优惠。浙江大学附属医院开展的"定向献血"项目,允许A型献血者指定其血液优先用于亲属,这种情感联结使献血参与率提升27%。

A型血的输血兼容性既遵循ABO抗原抗体反应的生物学规律,又受Rh血型、亚型变异等多重因素制约。在临床实践中,A型血对同型和AB型患者的支持,以及作为稀有血型的战略储备,凸显其不可替代的医学价值。未来研究可深入探索基因编辑技术在通用血型制备中的应用,同时需加强公众教育,破除"万能血"认知误区,让科学献血意识真正融入公民健康素养。血液的连接不仅是生理物质的传递,更是人类守望相助的文明印记。