血型作为人类遗传学中的重要标志,不仅承载着生命的密码,更在医学、社会学乃至文化领域引发诸多讨论。当一对O型血的父母疑惑能否孕育出A型血的孩子时,背后隐藏着复杂的基因重组规律;而AB型血被冠以“贵族血”的称号,则折射出血型稀缺性与社会认知的交织。这些现象既展现了生命科学的精妙,也揭示了人类对自身特性的浪漫化想象。

O型血家庭的A型遗传密码

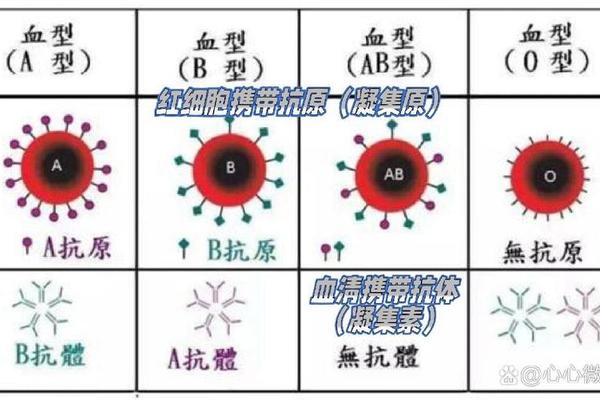

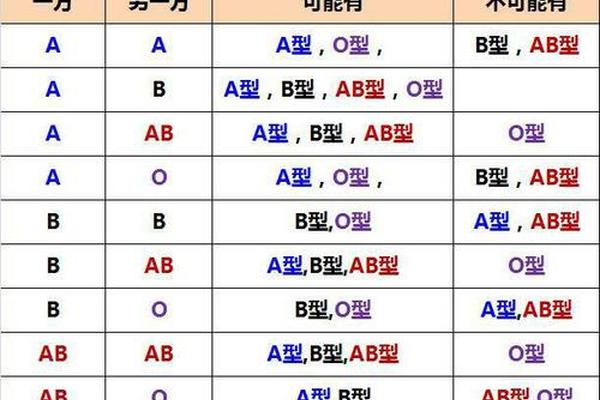

在ABO血型系统中,O型血个体的基因型为隐性纯合子(OO),意味着其红细胞表面不携带A或B抗原。根据孟德尔遗传定律,子女的血型由父母双方各提供一个等位基因共同决定。若父母一方为O型(OO),另一方为A型时,需具体分析A型血亲代的基因型:

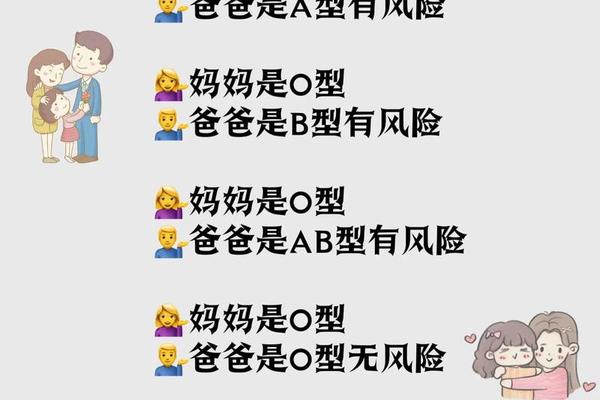

这种遗传机制在临床实践中具有重要价值。例如网页15中提到的案例:当父亲为AO基因型(表现为A型血),母亲为OO基因型(O型血)时,子女可能继承父亲的A基因与母亲的O基因,形成AO基因型从而表现为A型血。这种现象打破了“O型父母只能生育O型后代”的认知误区,凸显了基因显隐性规律的复杂性。

从统计学角度观察,网页21提供的血型遗传概率表显示:O型与A型父母组合下,子女出现A型血的概率可达75%(当A型父母为AO基因型时)。这种看似反直觉的结果,实质是隐性基因在遗传过程中的潜伏与显现,深刻诠释了生命科学中“表型≠基因型”的核心原则。

AB型血的医学特殊性

AB型血被称为“万能受血者”源于其独特的抗原抗体特性。根据网页18和26的医学研究,AB型血红细胞同时携带A、B两种抗原,而血清中不含抗A、抗B抗体。这种生理特性使其可接受A型、B型、AB型和O型血的输注(需注意仅限红细胞成分),在紧急输血时具有显著优势。

但这种“兼容性”也带来潜在风险。网页21明确指出,AB型血浆中含有抗A、抗B抗体,若作为全血输注给其他血型患者,可能引发严重溶血反应。因此现代临床输血严格遵守成分输血原则,AB型血的“万能”特性仅限于特定医疗场景。从免疫学视角分析,AB型个体对部分病原体具有独特反应机制。网页33引述的研究显示,AB型血人群对某些细菌感染的抵抗力较强,这可能与其抗原的分子结构影响病原体附着有关。

贵族血称谓的文化构建

AB型血仅占全球人口的7%-9%,在中国更不足7%(网页28、33),这种稀缺性为其蒙上神秘面纱。从文化传播角度看,网页56指出“贵族血”的概念萌芽于20世纪中期,当时欧洲学者发现AB型血在王室后裔中出现频率较高,由此产生血型与社会地位的关联想象。

社会心理学研究则揭示了更深层的认知机制。网页29分析称,人类对稀缺资源存在天然的价值放大效应,当AB型血与“创造力强”“智商较高”等未经证实的性格特征结合时,便形成了文化符号的二次建构。这种建构虽缺乏严谨科学依据,却在流行文化中持续发酵,如日本企业曾将血型纳入人才选拔标准(网页33)。

遗传与环境的交互影响

近年研究开始关注血型与疾病的关联性。网页31指出,AB型血人群心血管疾病发病率较其他血型高30%,可能与其凝血因子VIII水平异常相关。这种发现警示我们:所谓“贵族血”的光环下,可能隐藏着特定的健康风险,血型研究需回归医学本质。

对于O型血家庭而言,理解血型遗传规律具有现实意义。网页15通过典型案例阐明,仅凭血型差异不能判定亲子关系,需结合基因检测等多重手段。这提示公众应建立科学认知,避免陷入“血型决定论”的误区。

血型系统既是遗传规律的具象化表达,也是人类认知自我的特殊镜面。从O型到A型的基因跃迁,揭示了生命传承的精密机制;AB型血的“贵族”标签,则映照出社会文化对科学概念的重新诠释。未来研究应着重探索血型抗原的分子作用机制,以及基因-环境互作对健康的影响,让血型研究真正服务于精准医疗和公共卫生领域。对于普通民众,既要了解血型背后的科学原理,也需警惕将生物学特征与社会价值简单关联的非理性倾向。