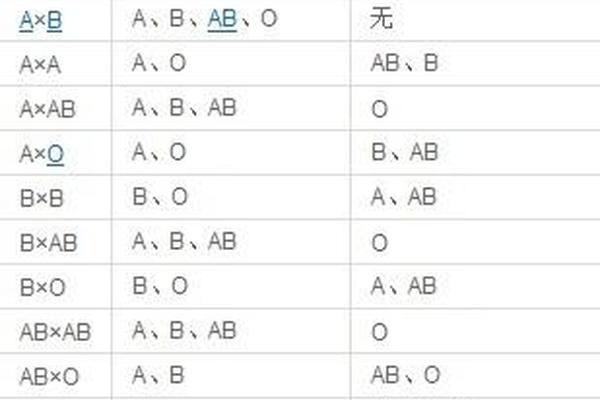

ABO血型系统与Rh血型系统是人类血液分类的两大核心标准。A型血作为ABO系统中的一种基础类型,其红细胞表面携带A抗原,血浆中含有抗B抗体。而Rh血型系统则以D抗原的存在与否为判定依据,分为Rh阳性(D+)和Rh阴性(D-)。这两种系统在遗传和临床应用中具有独立性,但共同影响着输血安全与疾病风险。例如,A型血个体可能同时为Rh阳性或阴性,这种组合需要精准检测以避免医疗风险。根据世界卫生组织统计,全球约31%的人口为A型血,其中约85%的A型血人群属于Rh阳性。

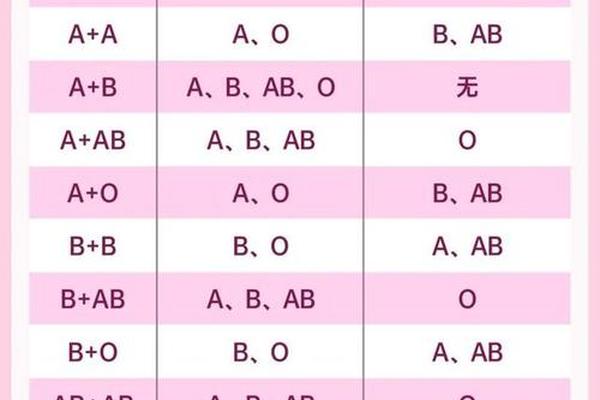

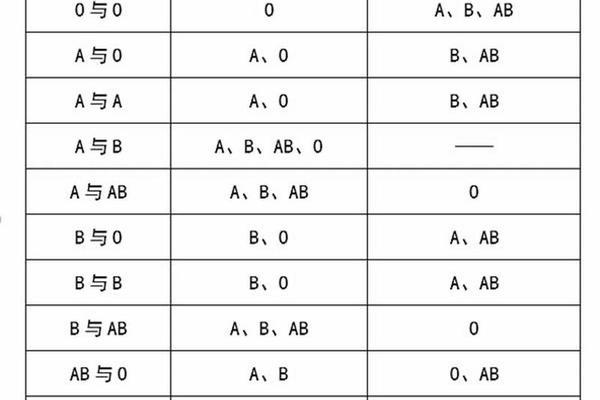

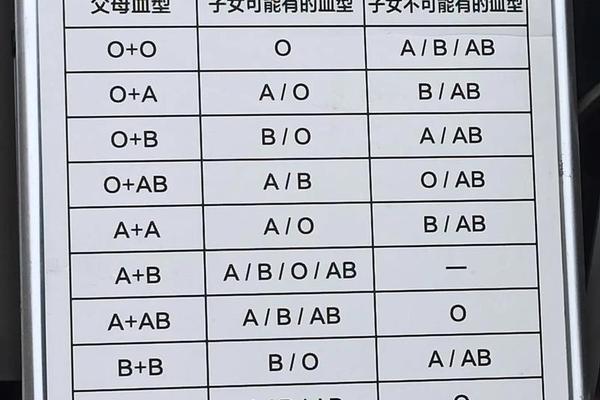

从遗传学角度,ABO血型的基因位于第9号染色体,由IA、IB、i三个等位基因控制;而Rh血型系统的基因则位于第1号染色体,涉及D抗原的表达。A型血的遗传可能表现为IAIA或IAi的基因型,而Rh阳性或阴性则由D抗原的显隐性遗传决定。例如,父母若均为Rh阴性(dd),子女必然为Rh阴性;若一方为Rh阳性(DD或Dd),则子女可能携带D抗原。这种遗传独立性意味着A型血与Rh血型的组合具有广泛的多样性,需通过专业检测才能准确判断。

自测Rh血型的技术路径与局限

目前市场上已有多种自测血型工具,例如基于抗原抗体反应的试纸卡。这类工具通常包含抗A、抗B和抗D试剂,通过观察血液凝集现象判断ABO和Rh血型。以A型血为例,若试纸的Anti-A区域出现凝集而Anti-B未凝集,可判定为A型;同时若Anti-D区域凝集,则表明为Rh阳性,反之则为阴性。此类工具操作简便,30秒内即可初步完成检测。家庭自测存在显著局限性:Rh血型系统包含52种抗原,D抗原仅为其中之一,部分罕见亚型(如弱D型)可能被误判;自测试剂对样本量、操作规范性的要求较高,非专业人员易因操作失误导致结果偏差。

专业医疗机构则采用更精准的检测方法。例如,盐水介质法通过离心观察红细胞凝集强度,蛋白水解酶法则利用菠萝酶等分解红细胞膜蛋白以增强抗原抗体反应。对于Rh阴性人群,还需进一步进行间接抗人球蛋白试验以排除Du型等亚型干扰。研究表明,家庭自测工具对Rh血型的误判率约为3%-5%,而实验室检测的准确率可达99.9%以上。自测结果仅能作为参考,临床决策仍需依赖专业检测。

Rh血型的临床意义与风险防控

Rh血型不合引发的临床风险远高于ABO系统。对于A型Rh阴性个体而言,输入Rh阳性血液可能触发免疫系统产生抗D抗体,导致溶血反应。数据显示,约70%的Rh阴性受血者在首次接触Rh阳性血液后会产生抗体,二次输血时发生急性溶血的概率高达90%。妊娠期间,Rh阴性母亲若怀有Rh阳性胎儿,胎儿的红细胞可能通过胎盘进入母体血液循环,诱发免疫反应。首胎通常不受影响,但后续妊娠中母体抗D抗体会攻击胎儿红细胞,导致新生儿溶血病,严重时可引发胎儿死亡。

为降低风险,医学界建立了系统的防控策略。例如,Rh阴性孕妇需在妊娠28周和分娩后72小时内注射抗D免疫球蛋白,以中和进入母体的胎儿红细胞抗原。Rh阴性人群被建议在健康档案中明确标注血型,并随身携带血型标识卡,以便紧急情况下快速匹配血液资源。值得注意的是,中国汉族人群中Rh阴性比例仅占0.34%,这使得Rh阴性血型库的建立与维护成为公共卫生体系的重要任务。

血型认知的科学边界与未来方向

尽管血型检测技术不断进步,公众认知仍存在误区。例如,某些文化中将Rh阴性渲染为“熊猫血”并赋予特殊健康意义,甚至衍生出血型决定性格、命运等伪科学理论。科学研究明确表明,血型与个性、营养需求之间不存在因果关系,此类说法缺乏统计学支持。部分消费者盲目追求血型饮食疗法,反而可能导致营养失衡。学界呼吁加强科普教育,强调血型的核心价值在于医学安全而非生活指导。

未来研究方向可聚焦于技术创新与精准医疗。例如,微流控芯片技术已实现全血样本的快速分离与检测,其检测灵敏度较传统试纸提升10倍以上;基因编辑技术的突破则可能通过修饰造血干细胞D抗原表达,为Rh阴性患者提供新型治疗路径。基于大数据的人群血型分布研究,有助于优化区域性血液储备策略,降低稀有血型供应风险。

总结

A型血与Rh血型的组合既是遗传多样性的体现,也是临床安全的关键变量。家庭自测工具为公众提供了便捷的血型认知途径,但其技术局限要求使用者理性看待结果。从输血安全到妊娠管理,Rh血型的精准鉴定直接影响着个体健康与医疗质量。随着检测技术的微型化、智能化发展,未来有望实现血型信息的即时获取与动态管理。建议公众在掌握基础自测技能的积极参与无偿献血与血型登记,共同构建更安全的血液保障网络。