ABO血型系统中,A型血作为第二大常见类型,其分布具有显著的地域差异。根据国际输血协会数据,全球约28%的人口为A型血,但这一比例在不同地区存在显著波动。例如,欧洲国家如丹麦、挪威的A型血比例高达40%,而亚洲的日本A型血占比为38%。在中国,A型血整体占比约27.9%,但呈现南北分异——长江流域及华中地区的A型比例可达32%以上,而北方省份如黑龙江、内蒙古则不足25%。

Rh血型系统进一步将A型血细分为A+(Rh阳性)与A-(Rh阴性)。全球范围内,A+型占比约85%-90%,而A-型仅占0.5%-1%。中国作为Rh阴性稀有血型国家,A-型人群仅占0.3%,且集中分布于少数民族聚居区。这种分布特征与人类迁徙和遗传漂变密切相关:A型基因可能起源于古代欧洲采集者,而Rh阴性基因则与尼安德特人基因渗入有关。

二、A型血的遗传机制与生物学基础

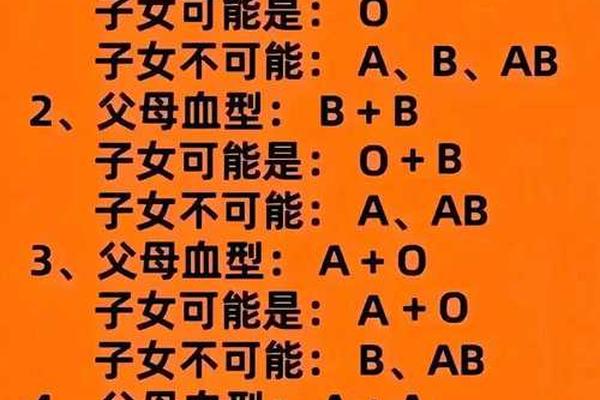

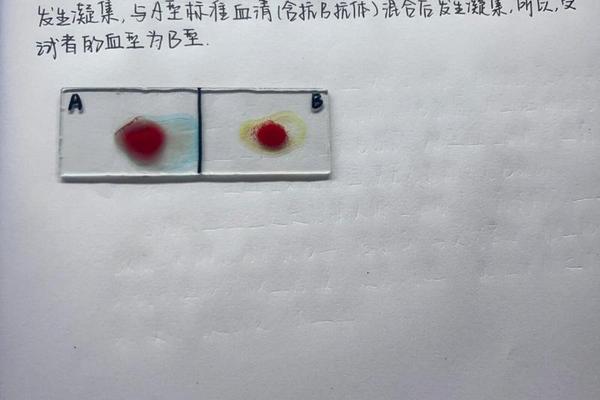

A型血的遗传遵循孟德尔定律。ABO基因位于第9号染色体,包含A、B、O三种等位基因,其中A和B为显性基因。若个体携带AA或AO基因型,则表现为A型血。Rh系统则由位于第1号染色体的RHD基因决定,RHD基因缺失或突变导致Rh阴性表型。例如,父母均为A+型时,子女有25%概率遗传隐性Rh阴性基因。

分子生物学研究揭示了A型抗原的合成机制:A基因编码的α-1-3-N-乙酰半乳糖胺转移酶将H抗原转化为A抗原。若该酶活性异常,则可能形成亚型(如A2型)。中国近年发现的罕见CisAB型血,即因基因重组导致A、B抗原共存于同一染色体,进一步增加了血型鉴定的复杂性。

三、A型血的临床意义与健康管理

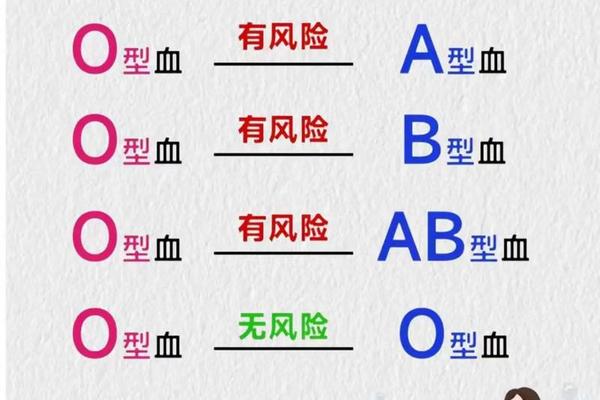

在临床输血中,A+型需严格匹配供受体。A+患者可接受A+、A-、O+、O-型血液,但A-患者只能接受A-或O-型。由于中国A-型库存常年不足,血站需通过冷冻技术延长红细胞保存期至10年。研究显示A型人群罹患胃癌、心血管疾病的风险较O型高20%-30%,可能与抗原介导的炎症反应相关。

针对A-型稀有血型群体,建议建立全国性“熊猫血库”网络,利用区块链技术实现跨区域调配。孕妇若为A-型且配偶为Rh阳性,需在孕期28周注射抗D免疫球蛋白,预防新生儿溶血症。2023年上海某医院通过基因编辑技术改造造血干细胞,成功为一名A-型白血病患者定制匹配血源,这一技术或成未来稀有血型救治的突破方向。

四、社会认知与文化影响

血型性格学说在日本等地的流行,使A型常被贴上“严谨”“保守”标签。心理学研究证实,血型对性格的影响不足5%,后天环境才是主要决定因素。在中国,A型血比例较高的华中地区,历史上因农业社会对协作性要求较高,可能间接促进了A型基因的传播。

商业领域,血型营销策略盛行。日本某服装品牌针对A型消费者推出“细节至上”系列,年销售额增长15%。但这种标签化可能加剧偏见,2024年中国消费者协会发布指南,明确禁止基于血型的就业歧视。

A型血作为人类遗传多样性的重要组成部分,其分布、遗传机制与临床应用均体现生物学与社会的交织。未来研究需聚焦三方面:一是利用单细胞测序技术解析A型血亚型的分子特征;二是通过人群基因组计划完善稀有血型数据库;三是探索体外造血技术突破临床供血瓶颈。对于公众而言,科学认知血型差异,摒弃迷信观念,方能实现从“血液分类”到“生命共融”的跨越。