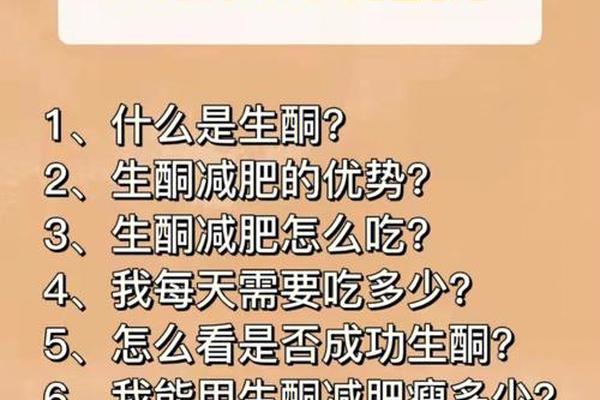

生酮饮食(Ketogenic Diet)是一种通过极低碳水化合物、高脂肪和适量蛋白质的饮食结构,迫使身体从依赖葡萄糖供能转向燃烧脂肪产生酮体的代谢模式。其核心在于将每日碳水化合物的摄入量控制在20-50克以下,脂肪占比高达60%-80%,蛋白质维持在20%-30%。当体内葡萄糖储备耗尽时,肝脏将脂肪酸分解为酮体(包括乙酰乙酸、β-羟基丁酸和丙酮),替代葡萄糖为大脑和身体供能,这一过程称为“营养性生酮”。

从生理机制看,生酮状态的形成需要两个关键条件:低血糖与低胰岛素水平。碳水化合物的摄入会直接刺激胰岛素分泌,抑制脂肪分解,而极低碳水饮食通过减少胰岛素波动,促使脂肪代谢成为主要能量来源。研究显示,这种代谢切换不仅能快速减脂,还可能改善胰岛素抵抗、降低炎症反应,甚至对神经系统疾病(如癫痫、阿尔茨海默病)有一定疗效。这一过程并非适用于所有人,个体差异、代谢适应性以及潜在健康风险需被纳入考量。

A型血的生理特质与饮食偏好

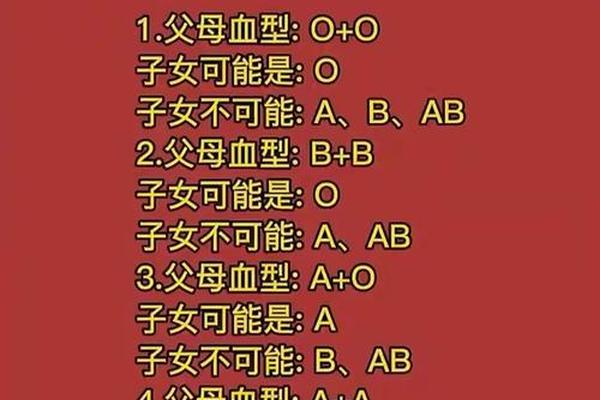

血型与饮食的关联性最早由美国学者彼得·德戴蒙提出。他认为,不同血型人群的消化系统对食物中凝集素的反应存在差异,A型血因祖先以农耕为主,其基因更适应植物性饮食。A型血人群胃酸分泌较少,消化肉类(尤其是红肉)的效率较低,而植物蛋白(如大豆)和蔬菜的代谢能力较强。

根据血型饮食理论,A型血若长期摄入高脂肪或动物蛋白,可能因凝集素与血型抗原的冲突导致代谢负担加重,表现为腹胀、疲劳或炎症反应。传统生酮饮食中大量依赖动物脂肪和红肉的模式对A型血而言可能适得其反。例如,A型血人群的肠道菌群更依赖膳食纤维,而生酮饮食中纤维摄入不足(通常低于推荐值的一半)可能引发肠道菌群失衡,导致便秘或免疫力下降。

A型血生酮的适应性与挑战

尽管存在生理限制,A型血并非完全不能尝试生酮饮食,但需进行个性化调整。关键策略包括:优先选择植物性脂肪(如橄榄油、牛油果)、适量增加鱼类和禽类蛋白,并严格限制红肉摄入。例如,A型血可采用“素食生酮”模式,以椰子油、坚果和深海鱼类为主要脂肪来源,同时补充发酵食品(如纳豆、泡菜)以维持肠道健康。

挑战依然显著。2024年一项随机对照试验发现,生酮饮食可能降低A型血的葡萄糖耐量,并增加小颗粒低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C),长期可能升高心血管风险。A型血对碳水化合物的代谢敏感性较高,若从生酮状态突然回归高碳水饮食,胰岛素抵抗可能加剧,甚至诱发2型糖尿病。A型血生酮需在专业指导下进行,并配合定期血酮、血脂和肠道菌群监测。

血型理论与生酮实践的综合启示

血型饮食理论虽未被主流医学完全认可,但其对个体差异的强调为生酮饮食的个性化提供了新视角。例如,B型血因游牧基因背景更易适应动物脂肪,而AB型血则需平衡动植物蛋白比例。对A型血而言,生酮饮食的成功与否取决于能否在低碳水框架下匹配其消化特性,例如增加十字花科蔬菜、低糖浆果和发酵食品。

未来研究需进一步探索血型与生酮代谢的分子机制。例如,A型血人群的特定基因(如FUT2基因)可能影响肠道对脂肪的吸收效率。结合间歇性断食或周期性生酮(如每周5天生酮+2天补碳)可能更适合A型血的代谢节奏,既能维持酮症状态,又可避免长期营养失衡。

总结与建议

生酮饮食作为一种代谢干预工具,对A型血人群既存在潜力也伴随风险。其科学基础在于通过酮体供能实现减脂与代谢改善,但A型血的生理特质要求饮食结构必须兼顾植物性营养与脂肪质量。实践中,建议采用渐进式调整:从温和低碳水(50-100克/天)过渡到极低碳水,并优先选择富含不饱和脂肪酸和纤维的食物。

长期来看,生酮饮食不应被视为“终身方案”,而是阶段性策略。A型血人群在达到减重目标后,可逐步切换至地中海饮食或低碳水循环模式,以平衡健康效益与风险。最终,个体化医疗与精准营养的结合,将是破解血型与生酮适配难题的关键方向。