血型作为人类基因的重要标识之一,其遗传规律与智力关联的假说始终是公众热议的话题。AB型血常被称为“聪明血”,这种说法究竟源于科学依据还是刻板印象?父母若为A型和B型血,孩子会遗传怎样的血型特征?本文将结合遗传学原理与现有研究,剖析血型与智力的复杂关系。

一、血型遗传的生物学机制

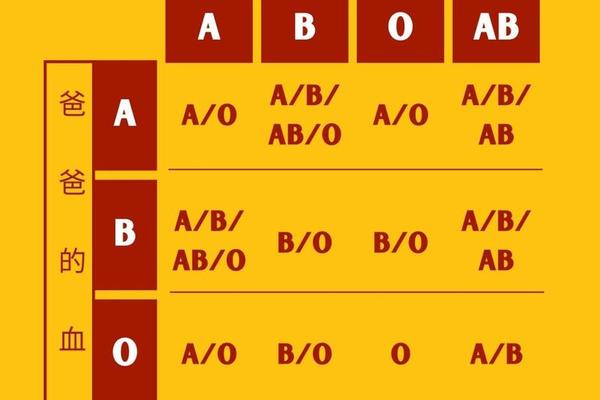

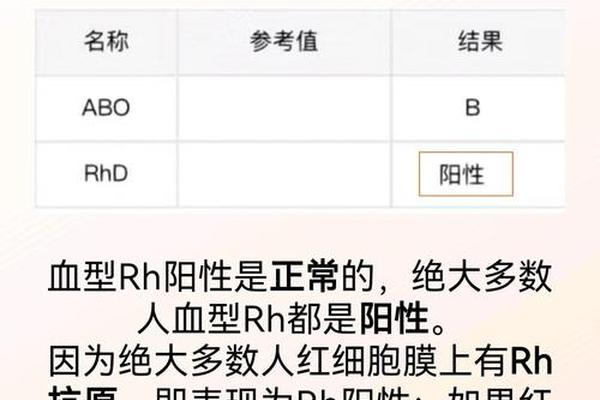

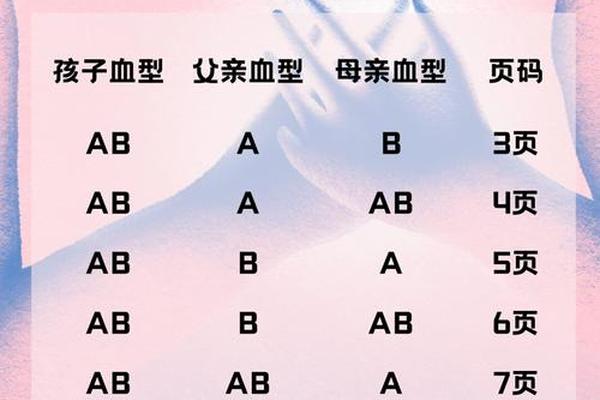

血型遗传遵循ABO系统的显隐性规律。当父母分别为A型和B型血时,其基因组合存在多种可能:若A型血携带显性A基因(AA或Ai),B型血携带显性B基因(BB或Bi),子女的血型概率为25%的A型(Ai)、25%的B型(Bi)、25%的AB型(AB)及25%的O型(ii)。这种遗传模式源于孟德尔定律,其中AB型作为共显性表达的特殊存在,需同时继承A、B两种抗原基因。

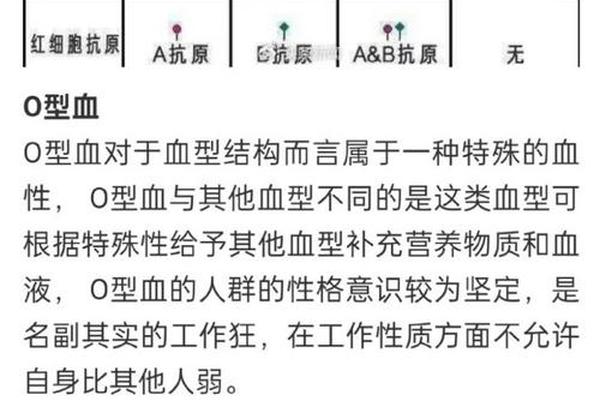

值得注意的是,父母血型组合与后代智力表现并无直接关联。例如网页47指出,O型血与AB型血结合只能生育A或B型血子女,但这与智力水平无关。真正影响血型分布的是基因频率与地域特征,如亚洲地区B型血比例较高,欧洲则以A型血为主。遗传学视角下,血型仅反映红细胞表面抗原类型,并不承载智力等复杂性状的编码功能。

二、AB型血智力优势说的起源与争议

AB型血被称为“聪明血”的认知起源于日本学者在20世纪的研究,其认为AB型血人群兼具A型血的专注力与B型血的创造力,且大脑神经元因免疫系统优势获得更好保护。后续斯坦福大学数据显示,AB型人群中高智商者比例显著,如门萨俱乐部成员中AB型占比达13%,远超其人口占比的9%。这类研究常以名人案例佐证,如达芬奇(B型血智商230)与爱因斯坦(O型血智商165)的存在,反而暴露出血型智力理论的矛盾性。

科学界对此持审慎态度。2024年腾讯新闻等媒体援引遗传学家观点指出,血型与智商的相关性研究普遍存在样本偏差,且缺乏分子机制支持。网页28强调,智商受数千个基因调控,并与营养、教育等环境因素交互作用,单一血型指标无法解释智力差异。更关键的是,ABO抗原基因位于第9号染色体,而智力相关基因多分布于第7、17号染色体,二者在遗传路径上并无重叠。

三、性格特质与认知能力的误读

尽管智力与血型缺乏因果关系,AB型血人群的某些性格特征可能被误判为智力优势。心理学研究显示,AB型血个体普遍具有更强的环境适应力与辩证思维能力,这与其兼具A型血的细致分析倾向和B型血的发散思维模式有关。例如在决策过程中,AB型血者更擅长多角度权衡利弊,这种认知灵活性常被解读为“高智商”表现。

教育实践中的案例进一步强化了这种印象。网页3提到,AB型血儿童对鼓励式教育反应更积极,其自尊心与学习兴趣易被激发。但这种后天培养优势被错误归因于先天血型特质。实际上,A型血儿童的专注力与O型血的模仿能力同样具有发展潜力,关键在于教育方式与个体特质的匹配度。

四、社会文化建构的认知偏差

“聪明血”概念的流行折射出血型文化的社会心理机制。日本自20世纪70年代兴起的血型性格学说,通过媒体传播将AB型血塑造为“精英符号”,这种文化输出深刻影响了东亚地区的认知。商业领域更是推波助澜,网页36提到某些早教机构以血型定制课程,实则缺乏科学依据。这种标签化认知忽视了智力发展的多维性,将复杂的人类能力简化为生物决定论。

值得注意的是,血型歧视现象已引发学界反思。2023年《自然》期刊评论指出,基于血型的职业选择或教育分流可能加剧社会不公。真正的智力开发应着眼于神经可塑性原理,通过认知训练、营养干预等实证方法提升脑功能,而非依赖血型这类表面标识。

现有证据表明,血型与智力的关联更多是统计巧合与文化建构的产物。AB型血的所谓智力优势,实则是性格特质、教育适应性与社会期待的复合投射。对于A型与B型血父母而言,子女的血型组合仅反映抗原遗传规律,与认知能力无必然联系。未来研究应聚焦基因-环境交互作用,利用全基因组关联分析等技术,揭示智力形成的真实生物学基础。教育实践者则需超越血型标签,以个性化培养策略释放每个儿童的潜能。