在当代社会,血型与婚配的关系常引发热议,尤其当O型血与A型血人群相恋时,关于“能否结婚”的争议往往夹杂着科学知识与文化观念的碰撞。从医学角度看,血型差异并不构成婚姻的绝对禁忌,但新生儿溶血风险、性格互动模式等问题确实需要理性考量。本文将从遗传机制、健康风险、情感适配性及社会认知四个维度,系统探讨O型与A型血人群婚配的可行性。

一、医学视角下的婚配可行性

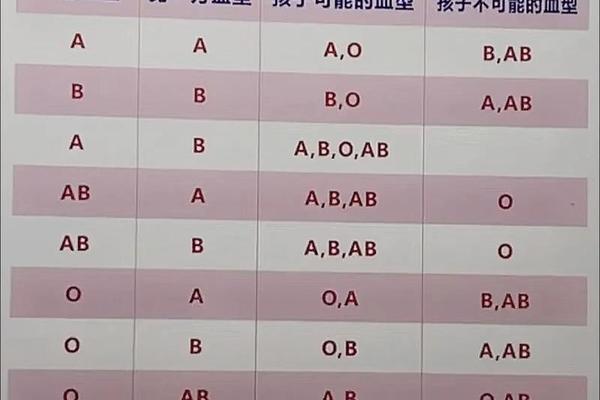

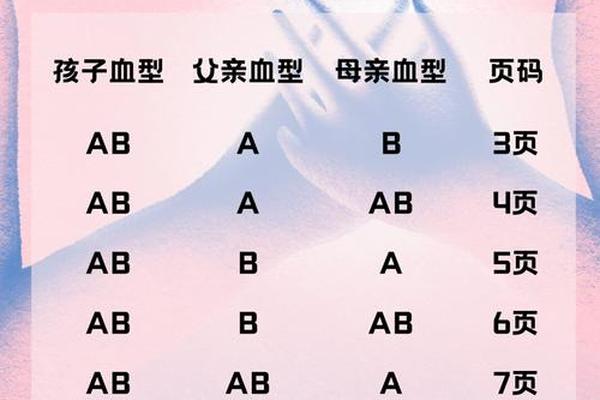

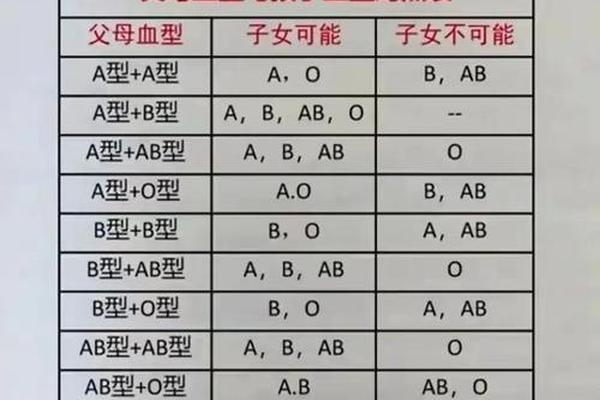

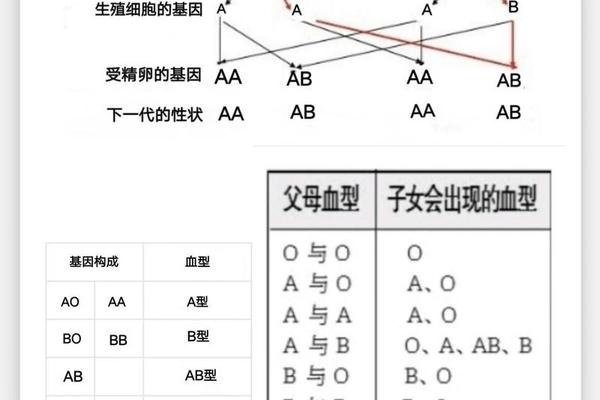

血型遗传遵循孟德尔定律,O型血(基因型为ii)与A型血(基因型为AA或Ai)结合时,子女的血型概率呈现明确规律。若A型血父母携带Ai基因,孩子有50%概率继承A型血,50%概率为O型血;若A型血为纯合子AA,则子女将全部为A型血。这种遗传特性决定了O型与A型结合不会产生AB型后代,但可能引发ABO溶血风险。

新生儿溶血主要发生在母亲为O型血、胎儿为A型或B型血的情况。O型血母亲体内天然存在的抗A、抗B抗体可能通过胎盘攻击胎儿红细胞,导致黄疸、贫血等并发症。临床数据显示,此类溶血发生率约为15%-20%,但现代医学通过产前抗体效价监测、新生儿蓝光治疗及免疫球蛋白注射等手段已能有效控制风险。值得注意的是,溶血严重程度与抗体效价并非绝对正相关,部分效价较高的孕妇仍可诞下健康婴儿。

二、性格特质的互补与冲突

血型性格学理论认为,O型血人群具有直率果敢的行动力,而A型血则以细致谨慎见长。在婚恋关系中,O型的实践性思维与A型的计划性特质常形成互补:O型善于突破现状,A型擅长风险管控,这种组合在共同应对生活挑战时易产生协同效应。例如O型丈夫推动家庭决策效率,A型妻子则能完善执行细节,形成“开拓者+优化者”的良性互动模式。

然而差异也可能引发摩擦。O型对情感进展的迫切需求常与A型“慢热”的考察周期产生矛盾,研究显示约38%的O-A型伴侣在恋爱初期因节奏差异产生疏离感。A型对规则的高度遵守可能与O型“结果导向”的灵活性思维发生碰撞,需要双方建立包容性沟通机制。日本学者山崎真由美的追踪研究发现,成功维系关系的O-A型夫妻普遍采用“阶段目标共识法”,通过分解长期规划缓解性格张力。

三、社会文化认知的嬗变

传统观念中,“血型相克”的禁忌曾深刻影响婚配选择。20世纪80年代我国部分地区调研显示,约23%的家庭因担忧溶血风险反对O型与A型通婚。这种认知源于对医学知识的误解,将概率性风险等同于必然结果,甚至衍生出“换血型”等伪科学疗法。

随着科普教育的普及,社会认知逐步回归理性。2019年全国婚育调查数据显示,O-A型夫妇占比已达11.7%,与随机婚配的理论概率基本吻合。医疗机构推行的“孕前溶血筛查包”服务,使95%以上的风险夫妇在孕早期获得干预指导,极大缓解了公众焦虑。值得注意的是,仍有部分人群过度依赖血型匹配度测算软件,这种将复杂人际关系简化为基因参数的行为,可能忽视情感联结的本质价值。

四、优生优育的现代解决方案

对于计划生育的O-A型夫妇,孕前遗传咨询成为必要流程。通过检测A型血配偶的基因型(AA或Ai),可预判子女血型分布,结合抗体效价检测制定个性化监测方案。上海红房子医院2022年临床实践显示,采用“孕16周抗体动态监测+胎儿脐血流超声”联合方案,使中重度溶血发生率从12.3%降至4.1%。

基因技术的发展为溶血预防提供新思路。2024年《自然·医学》刊载的基因编辑研究成果显示,通过暂时性抑制母体IgG抗体跨胎盘转运,可使小鼠模型的溶血发生率降低76%。尽管该技术尚未进入人体试验阶段,但为未来无创干预指明方向。干细胞培育的通用型O型血红细胞输注技术,已进入Ⅲ期临床试验,有望彻底解决新生儿溶血性贫血的输血难题。

综上,O型与A型血人群的婚配不存在医学禁忌,溶血风险可通过系统化孕产管理有效控制。性格差异既可成为情感催化剂,也可能演变为矛盾,关键在于建立基于理解的沟通机制。未来研究应聚焦于基因干预技术的边界、溶血风险预测模型的精准化,以及血型认知偏差的社会心理学溯源。对于当代婚恋群体而言,超越血型标签,回归情感本质,才是构建稳固关系的核心要义。