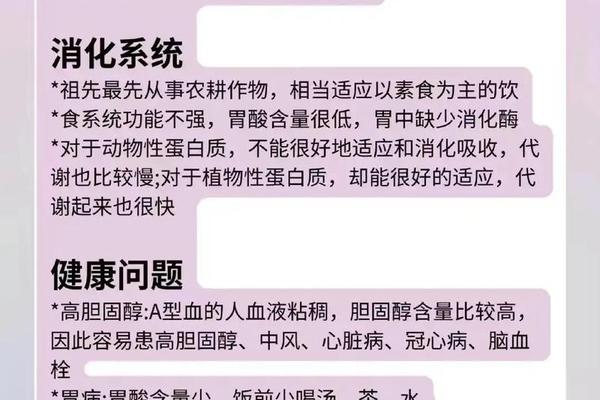

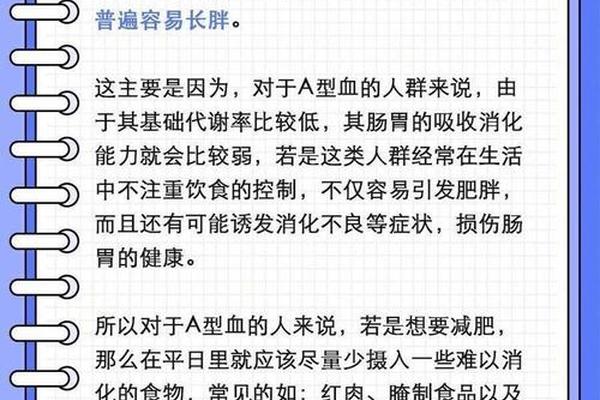

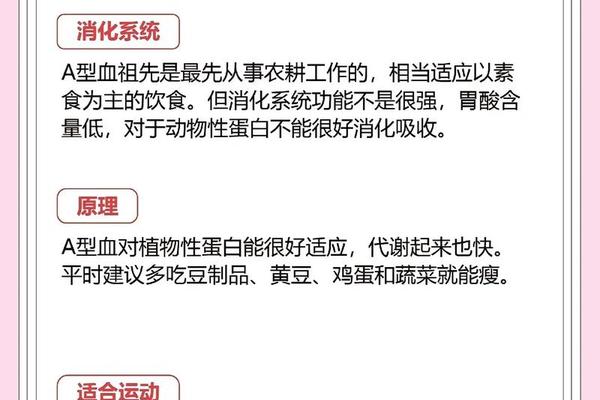

A型血作为全球第二大常见血型,其健康风险近年来备受关注。多项研究表明,A型血人群在心血管疾病、消化系统疾病及癌症等领域呈现出显著易感性。例如,马里兰大学医学院2022年的一项荟萃分析发现,A型血人群早发性中风风险比其他血型高18%,这与A型血血液黏稠度高、血小板黏附率强的生理特性密切相关。上海交通大学针对1.8万名受试者的长期跟踪数据显示,A型血人群患胃癌、直肠癌的风险分别比B型血高25%和22%,提示其消化系统黏膜修复能力较弱。

从免疫学角度看,A型血对新冠病毒的感染风险也值得警惕。2020年《新英格兰医学杂志》的研究显示,A型血人群新冠感染概率比非A型血高45%,可能与红细胞表面抗原与病毒结合能力有关。这些发现不仅揭示了血型与疾病的内在关联,也为个性化健康管理提供了科学依据。

二、O型血的族群溯源与遗传特征

关于O型血是否属于“正宗汉族血型”的讨论,需从人类学与基因分布角度切入。根据考古学和基因研究,O型血最早出现于约5万年前的古人类群体,与采集生活方式高度关联。在中国,O型血占汉族总人口的34.11%,主要分布于中原及东南沿海地区,这与黄帝集团和东夷部族的迁徙路径高度吻合。例如,两广地区O型血比例高达44%,福建、台湾地区超过40%,印证了古代中原族群南迁的历史轨迹。

遗传学研究表明,O型血的基因突变(如ABO基因缺失)使其具有独特的生物学优势。例如,O型血人群的免疫系统对疟疾、胃癌等疾病表现出更强抵抗力,这可能解释了其在中国农耕文明发源地的适应性进化。值得注意的是,尽管O型血在汉族中占比最高,但现代基因学研究强调,血型分布受族群融合、环境选择等多重因素影响,单一血型无法定义“正宗”族群身份。

三、血型与族群流动的科学争议

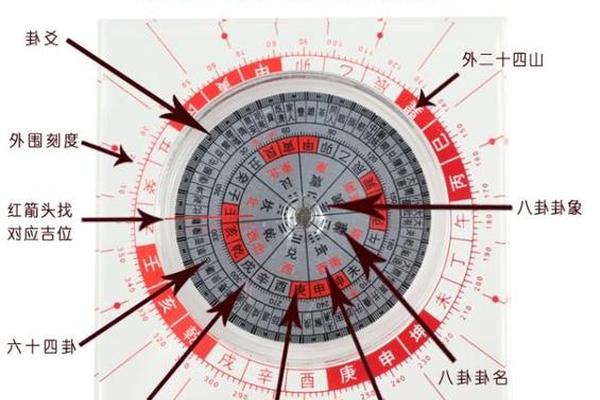

将O型血简单等同于汉族“正统血统”的观点存在科学局限性。血型分布呈现显著地域差异:华北地区A型血占比30%,华中地区达32%,而青藏高原B型血比例超过35%,这种差异源于历史上游牧民族与农耕民族的交融。例如,蒙古族B型血占比40%-60%,匈奴后裔的基因库中B型血特征明显,说明血型是族群迁徙的“活化石”而非静态标签。

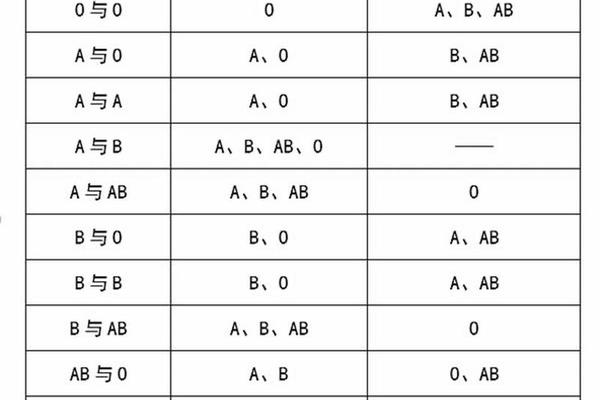

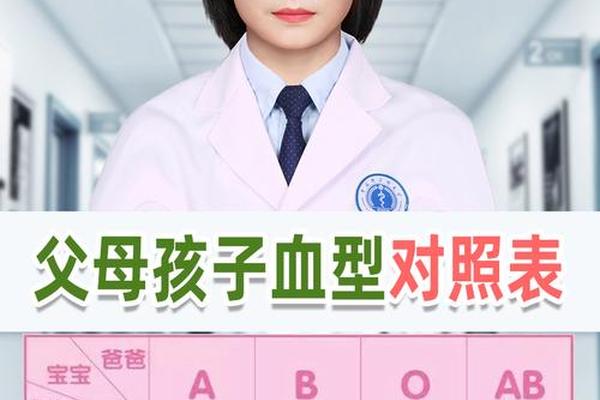

ABO血型系统的遗传规律进一步消解了血型与族群的绝对对应关系。父母分别为A型和B型血时,子女可能出现AB型或O型,这种基因重组现象使血型分布始终处于动态变化中。分子人类学研究还发现,汉族基因库中包含古羌、百越等多族群成分,单一血型无法涵盖复杂的遗传多样性。

血型既是生物学标记,也是人类文明演进的见证者。A型血的疾病易感性提示需加强心脑血管监测与个性化营养干预,如增加富含膳食纤维的蔬菜摄入;而O型血的历史分布则为中华民族多元一体格局提供了基因佐证。未来研究可深入探索血型抗原与病原体互作机制,并借助古DNA技术还原更精确的族群迁徙图谱。值得强调的是,现代医学反对以血型定义族群优劣,健康管理应基于科学证据而非刻板印象,这正是血型研究的终极人文关怀。