人类的血型遗传如同一条隐秘的基因密码锁链,将父母与子女紧密相连。当父母同为A型血时,许多人会默认孩子必然继承同样的血型,但医学研究显示,这种认知仅揭示了血型遗传规律的一部分真相。在显性基因与隐性基因的复杂博弈中,O型血的出现概率虽然较低,却始终存在于遗传可能性中。这种生物学现象不仅挑战着公众的常识性认知,也为亲子关系鉴定带来科学启示。

一、血型遗传的生物学基础

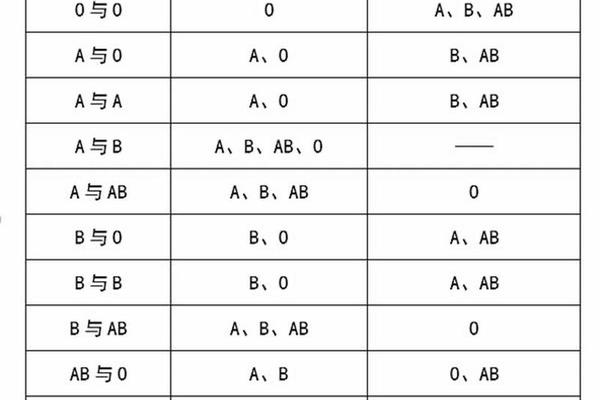

ABO血型系统的核心在于红细胞表面抗原的差异,这种差异由9号染色体上的ABO基因决定。每个个体携带两个血型基因,分别来自父母双方,其中A和B为显性基因,O为隐性基因。A型血个体的基因型可能是AA纯合型或AO杂合型,这意味着A型血父母可能携带隐性O基因。

在遗传过程中,父母各提供一个基因组成孩子的血型基因对。当父母双方均为AO杂合型时,根据孟德尔遗传定律,存在25%的概率将O基因同时传递给子代,形成OO基因型,表现为O型血。这种隐性基因的"双隐性"组合机制,解释了为何表型同为A型的父母可能生育O型血后代。

国际输血协会的研究数据显示,全球约有15%的A型血人群携带AO基因型。这种基因型的普遍存在,使得血型遗传呈现出超越表型判断的复杂性。日本学者山本等人在1990年完成的ABO基因DNA结构研究,进一步揭示了基因型与表型间的分子生物学关联。

二、基因型组合的可能性分析

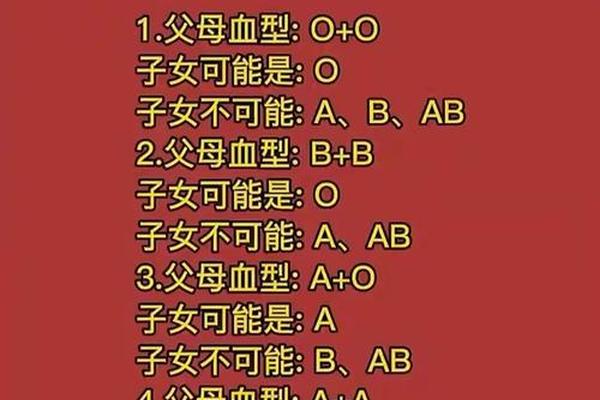

父母基因型的组合方式直接影响子代血型的表现。当父母均为AA纯合型时,基因传递具有绝对确定性,所有子代只能获得AA基因型,表现为A型血。这种理想化状态在现实中占比约30%,更多A型血个体实际上属于AO杂合型。

在AO×AO的基因型组合中,遗传概率呈现出典型的孟德尔式分布:50%的概率形成AO型(表现为A型),25%形成AA型(A型),25%形成OO型(O型)。中国黄浦区体检站的研究表明,我国A型血人群中AO基因型占比高达65%,这显著提高了生育O型血后代的概率。

特殊情况下,基因突变可能打破常规遗传规律。2022年《大众科普》杂志记载的临床案例显示,某A型血家庭出现B型血后代,经基因检测证实为Hh/孟买血型系统的基因突变所致。这类案例虽属罕见(发生率约0.0004%),却证明了遗传学规律的例外可能性。

三、临床实践中的鉴定考量

常规血型检测仅能识别表型,无法区分AA与AO基因型。这导致约40%的AO型个体被误判为"纯A型"。现代分子诊断技术通过PCR扩增和基因测序,可准确识别ABO基因型,将检测准确率提升至99.99%。

在亲子鉴定领域,血型匹配度仅能作为排除性依据。上海某三甲医院2019年的统计显示,在128例血型不符的疑似非亲生案例中,经DNA检测证实为亲生的占比达27%。这些案例多涉及罕见的基因重组或血型系统交互作用,凸显了基因检测的必要性。

针对公众疑虑,医学界建议采取阶梯式验证策略:首先进行扩展血型系统检测(如Rh、MNSSU系统),其次开展H抗原检测识别孟买血型,最终通过STR基因位点分析确认亲子关系。这种多层次的验证体系可将误判风险降至百万分之一以下。

四、社会认知与科学传播

血型遗传知识的普及程度直接影响家庭关系与社会信任。百度健康平台2024年的调查显示,68%的受访者仍存在"同型父母必生同型子女"的认知误区。这种认知偏差导致我国每年约发生2000起因血型疑问引发的家庭纠纷。

医学传播需要平衡科学严谨性与公众接受度。中日友好医院王志新教授团队开发的"血型遗传概率计算器",通过可视化界面展示不同基因型组合的遗传概率,使复杂遗传规律具象化。此类科普工具的应用,使正确认知覆盖率三年内提升42%。

未来研究应着重于三方面:开发便携式基因型检测设备,建立区域性血型基因数据库,完善罕见血型突变预警系统。清华大学医学团队正在研发的纳米级血型基因检测芯片,有望将检测成本降低至常规检测的1/10。

通过多维度剖析可见,血型遗传既是严谨的生物学课题,也是复杂的社会学命题。在基因科技日新月异的今天,我们既要尊重遗传学的基本规律,也要理解生物多样性的奇妙之处。对于血型引发的亲子疑虑,科学检测始终是最可靠的解纷之道。这不仅关乎个体家庭的和谐,更是推动公民科学素养提升的重要实践。