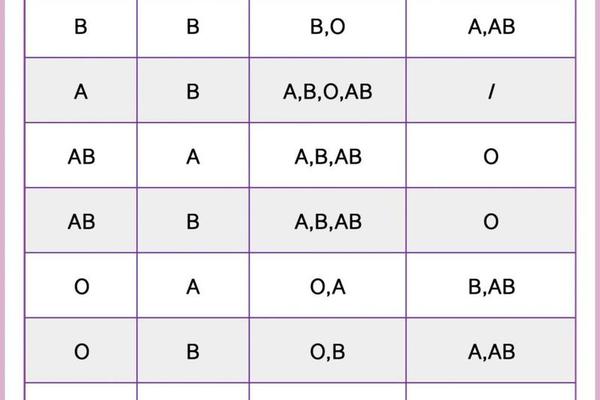

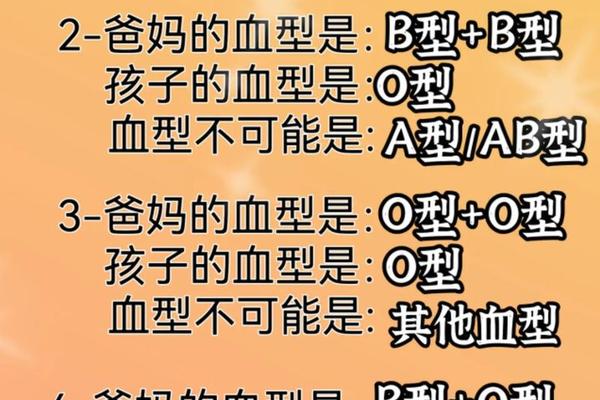

在娱乐圈中,王峥、时光、万弘杰等A型血男演员以其专注的职业态度和细腻的表演风格备受关注。例如,毕业于中国传媒大学的王峥凭借《兰陵王》中宇文神举一角的精准刻画获得观众认可,而万弘杰在《穿越时空的爱恋》等多部历史剧中的稳定表现,则体现了A型血演员对角色完整性的极致追求。这种对细节的把控与日本学者古川竹二在1927年提出的“A型血人顺从、追求秩序”的假说不谋而合。尽管现代科学界普遍认为血型与性格的关联缺乏实证,但社会文化中“A型血完美主义者”的标签已形成独特现象。

心理学研究显示,人类倾向于通过简化标签理解复杂人格。A型血男明星常被媒体描述为“敬业典范”,如导演戴睿从纽约电影学院毕业后创立传媒公司,其执导的《年少轻狂》以严谨的叙事结构获得市场成功。这类案例强化了公众对A型血“系统性思维”的认知。值得注意的是,这种归因本质上是社会建构的产物——正如《亮剑》中段鹏的“固执”被归咎于A型血,影视作品与现实案例共同塑造了血型标签的传播链条。

二、完美血型的多重维度解析

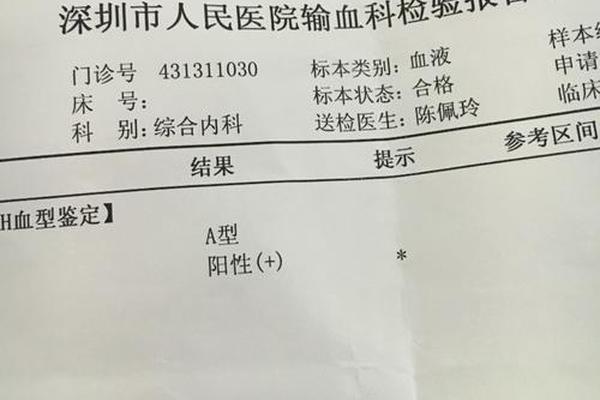

从健康角度观察,A型血被认为具有独特的生理优势。研究指出,A型血人群的血液黏稠度较高,这使得他们在受伤时凝血速度更快,降低了急性失血风险。然而这种特性也带来心血管负担,促使其更注重健康管理——例如演员时光常年保持66公斤的标准体重,并通过天秤座的“平衡理念”(星座与血型的双重标签)维持体能。这种矛盾性恰是“完美”概念的缩影:A型血既被赋予生理优势,又需通过自律弥补潜在缺陷。

在职业成就层面,A型血的“完美主义”体现为对目标的执着。日本学者古川竹二曾将A型血与农耕文明的秩序性类比,认为其适合需要长期积累的领域。导演曾晓欣从摄影师转型为执导《大戏法》等年代剧的创作者,展现了A型血人在艺术领域的深耕特质。但值得警惕的是,这种归类可能导致认知偏差:O型血占全球人口的46%,而顶尖艺术家中各血型皆有分布,说明成功更依赖个体努力而非先天标签。

三、血型标签的文化建构与反思

血型学说在东亚的流行折射出集体主义文化对分类工具的依赖。日本企业曾将血型纳入招聘考量,认为A型血员工更具责任感。这种社会实验虽然缺乏科学依据,却催生了独特的文化景观:《血型君》用拟人化手法强化各血型特征,而中国社交媒体中“A型血明星自律清单”等话题获得百万阅读量。当万弘杰为塑造《雪鹰》中的抗日英雄减重10斤时,粉丝将其归因为“A型血追求极致的本能”,显示出标签如何影响公众对事实的解读。

然而学术界持续质疑这种归因逻辑。2014年日本学者绳田健悟对万名受试者的研究表明,血型与性格无统计学关联。中国教育网更直指血型性格说是“伪科学”,认为其与星座学说同样属于认知捷径。但值得注意的是,社会心理学中的“巴纳姆效应”可以解释该现象的持续性——当人们看到“A型血追求完美”的描述时,会主动匹配记忆中的片段证据,例如忽视某O型血明星的敬业案例而强化对A型血的刻板印象。

A型血男明星的职业轨迹与“完美血型”的社会标签,实质是生物学特征与文化叙事的交织产物。尽管现有研究无法证实血型决定论的科学性,但不可否认这种分类满足了公众简化认知的需求。对于娱乐圈而言,理性看待血型标签有助于突破创作定式;对于科研领域,未来可深入探究地域文化如何重构生理特征的意义。建议公众在欣赏明星敬业精神的更多关注其具体行为而非血型符号——毕竟,真正的完美源于对职业的敬畏,而非遗传密码的随机组合。