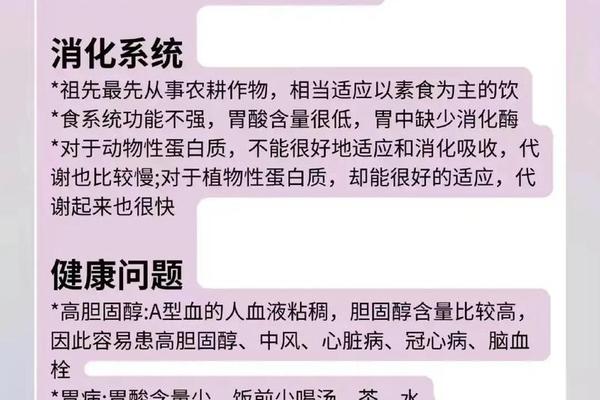

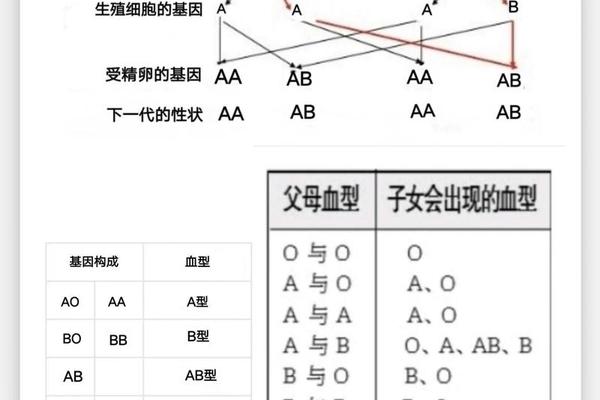

A型血作为人类学中较早出现的血型之一,其生理特征与农耕文明的饮食结构密切相关。研究表明,A型血人群的胃酸分泌水平较低,消化酶活性不足,导致对动物蛋白的分解效率较低。这一特性使得A型血人群体内胆固醇和血液黏稠度更易升高,增加了心血管疾病和代谢综合征的风险。例如,临床数据显示,A型血人群中高胆固醇血症的发病率比其他血型高约20%。

从进化视角看,A型血的基因可能更适应以植物性食物为主的饮食模式。美国自然疗法学者Dr. Peter J.D'Adamo提出的“血型饮食理论”认为,A型血人群应限制动物蛋白摄入,通过豆类、谷物和蔬菜补充营养。这一理论也受到部分学者质疑,如加拿大多伦多大学的研究指出,素食对健康的改善效果与血型无直接关联。

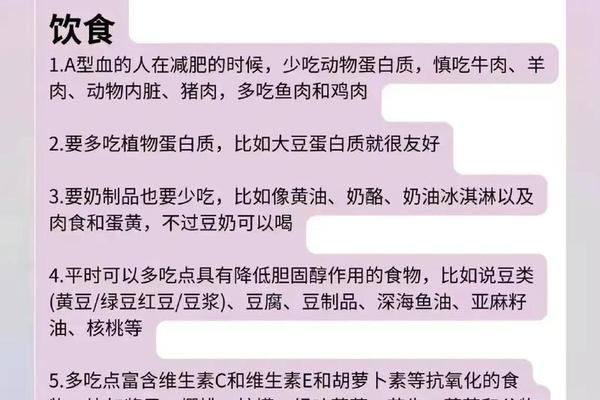

二、动物性食物的限制与替代方案

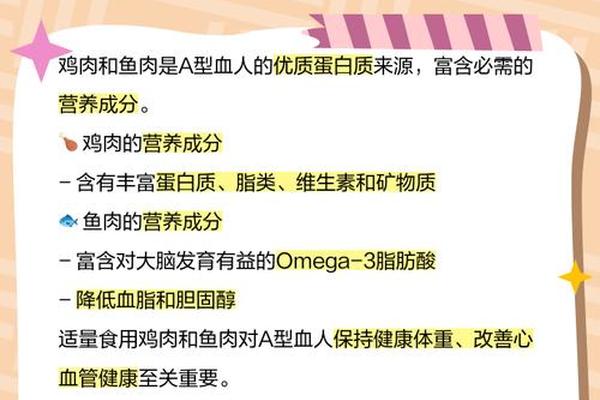

红肉和乳制品被列为A型血饮食的主要禁忌。研究显示,A型血人群摄入牛羊肉后,血液中的低密度脂蛋白(LDL)水平显著上升,而植物蛋白如大豆制品可降低该指标。例如,每天食用100克豆腐可使A型血人群的胆固醇吸收率降低15%。深海鱼类如三文鱼、鲭鱼则因其富含ω-3脂肪酸,成为推荐的动物蛋白替代来源。

乳制品方面,A型血人群的乳糖酶活性普遍较低。中国慢性病前瞻性研究(CKB)数据显示,长期饮用牛奶的A型血人群患腹胀、腹泻的比例达38%。替代方案包括发酵乳制品(如酸奶)和植物奶(如豆浆、杏仁奶),其中酸奶中的益生菌可改善肠道菌群平衡。

三、植物性饮食的优化选择

A型血人群的植物性饮食需注重营养均衡。富含维生素C、E的抗氧化食物(如猕猴桃、菠菜)可中和自由基,减少氧化应激损伤。十字花科蔬菜如西兰花、羽衣甘蓝含有硫代葡萄糖苷,实验证实其可提升A型血人群肝脏解毒酶活性达30%。

谷物选择需规避小麦制品。研究发现,A型血人群对麸质的敏感性较高,长期食用全麦面包可能引发慢性炎症。推荐替代谷物包括黑米、荞麦和藜麦,这些低升糖指数(GI)食物有助于维持血糖稳定。例如,用荞麦替代小麦可使餐后血糖峰值降低22%。

四、特殊营养素的补充策略

A型血人群易缺乏维生素B12和铁元素。临床数据显示,约45%的A型血素食者存在隐性贫血。建议通过营养酵母、海藻类食物补充B12,每100克紫菜含B12达6.2μg,满足成人日需量的258%。铁元素补充应选择非血红素铁来源,如黑芝麻搭配维生素C食物可提升吸收率3倍。

矿物质锌、硒的缺乏与免疫力下降相关。巴西坚果是优质硒来源,每日食用2颗即可满足需求;南瓜籽含锌量高达7.6mg/100g,建议作为日常零食。值得注意的是,A型血人群对茄科植物(如番茄、茄子)的耐受性较低,可能引发关节炎症,需适量控制。

五、饮食调整的实践争议与建议

尽管“血型饮食理论”在民间广为流传,学界对其科学性仍存争议。《柳叶刀》最新研究指出,过量摄入加工肉类(>50g/日)会使所有血型人群的糖尿病风险增加15%,这提示饮食健康需超越血型框架。西安交通大学营养师石海丹建议,A型血人群可参考《中国居民膳食指南》,在保证植物性食物占比60%的基础上,灵活调整动物蛋白摄入。

未来研究需结合基因组学技术,如通过SNP分析揭示血型基因与营养代谢的具体关联。目前已有初步证据显示,A型血人群的FUT2基因多态性可能影响肠道菌群对膳食纤维的利用效率,这为个性化营养提供了新方向。

总结

A型血人群的饮食调整需兼顾生理特性和现代营养学原则。限制红肉、优化植物蛋白摄入、补充关键营养素构成核心策略,但不应将血型视为饮食选择的唯一标准。建议结合定期体检指标(如血脂、同型半胱氨酸水平)进行动态调整,在传统理论与循证医学间寻找平衡点。对于追求健康的人群,建立以全食物为基础的饮食模式,远比拘泥于血型标签更具实际意义。