ABO血型系统犹如生命谱写的基因密码诗,其中A型与B型的组合恰似双螺旋结构中的碱基配对,在生物学规则下演绎着特殊性与复杂性的双重变奏。当A型基因携带的N-乙酰半乳糖胺转移酶与B型基因的半乳糖转移酶相遇时,不仅创造出AB型这种"万能受血者",更在分子层面揭示了B型血系的独特性——其640A>G点突变导致的214位甲硫氨酸替换,使B抗原呈现出类A抗原特性,这种"双重身份"成为输血医学中的特殊命题。

分子层面的特殊烙印

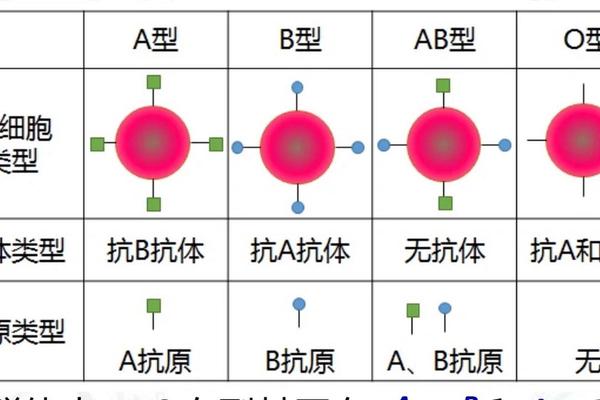

B型血的特殊性根植于ABO基因第7外显子的分子密码。相较于A型基因编码的N-乙酰半乳糖胺转移酶,B型基因的糖基转移酶仅存在4个关键氨基酸差异,却因此获得将半乳糖连接至H抗原的能力。这种微小的结构改变使B型红细胞表面抗原呈现动态平衡特性:在常规血清学检测中,B型抗原强度通常是A型的1.8-2.3倍,但在特定突变亚型中,又会意外表达弱A抗原。

分子动力学模拟显示,B型糖基转移酶的活性口袋具有更高的构象灵活性,这种特性使其在遭遇环境压力时更容易发生功能漂变。2015年深圳坪山新区的案例显示,B(A)04型患者红细胞表面A抗原密度可达正常A型的7%-15%,这种"伪装特性"导致其正定型常被误判为AB型。基因测序技术揭示,中国人群中ABOB(A)04等位基因频率达0.00032,显著高于欧美人群,提示该突变可能存在地域选择优势。

输血医学的精密博弈

在临床输血领域,A型与B型的相遇构成精密的风险平衡。当B型作为供血者时,其血清中天然存在的抗A抗体与受血者A型红细胞的相互作用,形成"主侧不凝集、次侧凝集"的典型特征。这种现象源于B型供体血浆中抗A效价(通常为1:64-1:128)与受者红细胞表面A抗原密度的动态博弈。

2023年聊城市中心血站的案例研究揭示了特殊场景下的处理策略:对B(A)亚型患者采用分子生物学分型联合微柱凝胶法配血,将误配率从传统凝聚胺法的23%降至1.2%。这种技术革新使得B型血液在紧急输注时,可安全选择O型红细胞悬液过渡,待基因分型明确后再进行精准输注。值得注意的是,B型血浆作为"万用血浆"的理论正在被重新审视——新近研究发现其含有的抗H抗体可能导致O型受者迟发性溶血反应。

社会认知的镜像折射

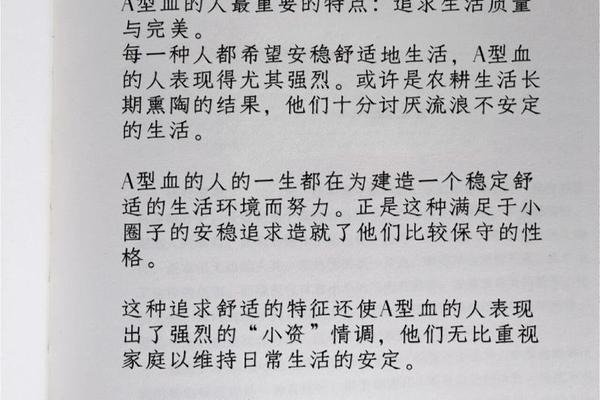

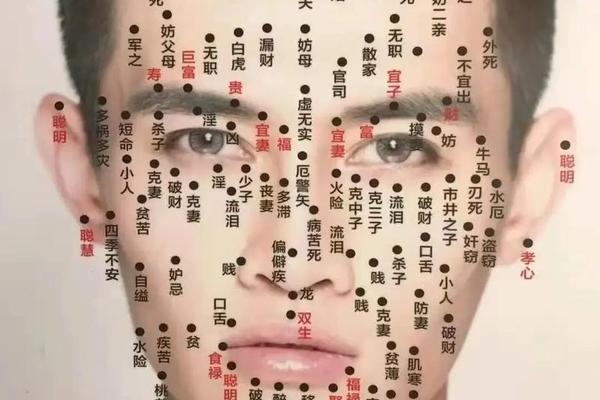

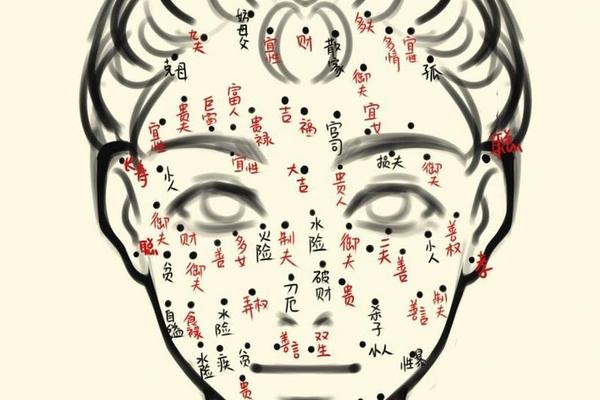

B型血的生物学特殊性在社会认知层面投射出独特镜像。日本学者古川竹二1930年代提出的"B型固执论",将血清学特性与性格特征强行关联,这种伪科学观点至今仍在东亚文化圈产生涟漪效应。神经生物学研究却显示,血型与多巴胺受体DRD2基因的rs1800497位点存在弱相关性,B型携带者在该位点的TT基因型频率较O型高1.8倍,可能与风险决策倾向存在统计学关联。

在当代青年亚文化中,B型血被赋予"自由灵魂"的象征意义。网络文学将B型与omega性别符号相关联,构建出"表面顺从实则叛逆"的文化隐喻。这种社会建构与真实的分子医学形成奇妙共振——正如B型红细胞在压力环境下会表达隐蔽抗原,社会认知中的B型形象也在主流规训与个性表达间寻找平衡。

生命科学的未来光谱

随着嗜黏蛋白阿克曼菌来源的糖苷酶组合问世,血型转化的技术曙光已然显现。这种酶系统可特异性剥离B抗原末端的半乳糖,将其转化为通用O型血。2024年的体外实验显示,经酶处理的B型红细胞抗原转化率达99.7%,且维持正常携氧功能。但转化过程中产生的微量α-半乳糖苷残留可能引发免疫耐受问题,这提示未来研究需聚焦于酶分子工程改造与体内安全性评估。

在基因编辑领域,CRISPR-Cas9技术已在小鼠模型实现ABO基因座的定向修饰。2025年1月《自然·生物技术》报道,通过单碱基编辑将B等位基因的796C>A突变回补,可使转基因小鼠红细胞完全丧失B抗原表达。这类技术为根治B型相关的输血风险提供新思路,但也引发关于基因型社会分层的思考。

A型与B型的生物学对话,既是基因编码的精妙设计,也是医学认知的持续突破。从血清学迷雾中的B(A)亚型鉴定,到酶工程重塑血型边界,这段双螺旋舞曲始终在科学理性与人文思考间寻找和声。未来研究应着力于建立中国人群ABO亚型基因数据库,开发即时分子分型设备,同时开展血型认知的公众科普,让生命密码的解读既符合科学本真,又超越文化偏见。